온 국민을 위한 대한민국 역사 교과서 ①

[이 책만은 꼭]

이해영 객원기자 / 서울관악도장

이 책의 출간을 보고 살짝 흥분됐다!

이 땅에 살면서 우리 역사를 좀 제대로 배워 보고 싶은 이들은, 이제까지의 역사 교육 현실을 분석해 보면 아마 큰 혼란에 빠지며 고개를 절레절레 흔들 것이다. 학교에서 배우는 내용이 일제 식민사관植民史觀에 의해 만들어진 역사이고, 시험 위주이다 보니 오직 암기만 강조하고 있다. 단군조선檀君朝鮮 내용을 제대로 배우지 않으니, 소위 ‘건국절’이니 하는 해괴한 소리가 나오기도 한다.

이미 우리는 4358년 전에 단군조선을 건국하고 이전 배달국倍達國 역사와 환국桓國의 역사를 지닌 역사 대국이다. 면면히 이어진 우리 겨레 역사가 있는데, 뚱딴지같은 ‘건국절’이라니. 있는 개천절開天節이나 제대로 그 의미를 잘 되새겼으면 좋겠다. 대통령조차 개천절 행사에 참여하고 있지 않으니 할 말은 다 했다 싶다.

우리 역사를 공부하다 보면 매우 답답하다. 학문의 다양성에 바탕을 두고 다양한 사고방식으로 역사를 배우고 싶은데, 현재 대한민국 학생들은 검인정檢認定 역사 교과서를 통해 역사를 배우고 있다. 검인정 교과서는 특정 출판사가 학자들과 교사들이 같이 편찬한 교과서를 출판하면 정부에서 합격⋅불합격 여부를 심사해서 적합한 것으로 판정한 교과서를 말한다. 이 제도하에서는 국가가 제시한 집필 기준에 따르지 않으면 탈락하기 때문에 그 틀에서 벗어날 수 없다. 즉 이미 틀이 정해진 안에서만 사고하고 알게끔 되어 있다.

과연 우리 역사가 그렇게 틀이 지어져야 하는 대상일까? 이렇게 답답한 마음을 가지고 있을 때, 마치 오랜 가뭄 끝에 내리는 단비처럼 우리의 바른 역사를 제대로 찾을 수 있는 책이 출간되었다. 그동안 기다렸던 ‘독립운동가들의 사관’으로 만들어진 교과서, 바로 『대한민국 역사 교과서』이다.

우리 역사 교과서 이야기>.

『대한민국 역사 교과서』는 국가의 검열 과정이 없는 자유발행제 역사 교과서이다. 자유발행제 교과서는 학자들과 교사들이 검열 과정이 없이 학문의 다양성에 바탕을 두고 자유롭게 편찬하는 교과서를 말한다. 현재 대부분의 OECD 국가에서 자유발행제 체제를 따르고 있다. 자유발행제 교과서가 검인정 교과서보다 학생들에게 다양한 사고방식을 키워 준다는 점에서 바람직한 체제인 것은 두말할 필요가 없다.

역사 교과서는 체제도 중요하지만 그 내용은 더 중요한데, 『대한민국 역사 교과서』의 내용은 대내적으로 민족 자주 사관, 대외적으로 평화⋅공존 사관의 관점으로 서술하였다. 서술 체계는 구석기부터 현대에 이르기까지 민족사의 발전 과정을 고르게 서술하였고, 서술 분량은 구석기부터 현대까지 각 단원을 고르게 서술하여 일관된 관점을 가지도록 하였다. 서술 특징으로는 각 시기가 모두 우리와 밀접한 관련이 있는 것으로 서술하였다.

바른역사학술원은 2016년 ‘미래로 가는 바른 역사 협의회(미사협)’의 학술조직으로 출범해서 학술지 『역사와 융합』을 2017년 12월부터 매년 2회씩 발행했고, 2024년부터 매년 6회씩 발행하고 있다. 현재 인문⋅사회학자를 중심으로 160여 명의 회원들이 활동하고 있다. 『역사와 융합』은 2023년 한국학술지인용색인 KCI에 등재되어 국내외적으로 공신력을 인정받고 있으며 바른 한국사를 전 세계에 전파하고 공유하기 위해 노력하고 있다.

한가람역사문화연구소는 1999년 중화 사대주의 노론 사관과 일제 식민사관의 왜곡에서 벗어나 우리 역사의 바른길을 찾고자 창립되었다. 바른역사학술원의 자매 연구 기관으로 소속 회원들이 저술, 강연, 학술대회, 답사 등을 통해 바른 한국사를 연구하고 그 성과를 사회 구성원들과 공유하려 노력하고 있다.

역사는 재미와 의미가 동시에 있는 분야인데, 현행 교과서는 너무 재미가 없다. 우리 학생들은 역사를 혐오 과목으로 여긴다. “이래도 한국사를 공부할래?”라면서 선조들의 역사를 혐오하게 만든 조선총독부의 계략이 지금까지 이어지는 듯하다.

『대한민국 역사 교과서』는 구석기부터 현대까지 모든 시대를 관통하는 흐름을 서술했기 때문에 술술 읽힌다. 잡다한 지식 외우기가 아니라, 역사의 흐름과 의미를 익힌다. 또한 근거 사료를 풍부하게 제시해서 사실에 근거했음을 밝혔다.

현행 한국사 교과서는 한국사를 말살하는 내용이다. 구석기 시대부터 고려 때까지의 100만 년에 걸친 장구한 역사를 1~2쪽 분량으로 축소했다(비상교육, 고등학교 「한국사」 기준). 조선총독부의 지침대로 단군조선檀君朝鮮의 역사를 말살했고, 부여夫餘, 고구려高句麗, 대진大震(발해渤海)의 역사도 눈을 크게 뜨고 찾지 않으면 찾기 힘들 정도로, 사실상 삭제했다. 당연히 대륙 신라와 대륙 백제 및 가야의 일본열도 진출사도 모두 삭제했다.

반면 이 책에서는 단군조선 관련 서술이 50여 쪽에 달하고 있고 삭제된 역사 부분도 다 언급을 하고 있다. 이로 미루어 볼 때, 현행 교과서는 관련 사료가 없어 서술할 수 없다기보다는 있는 자료조차도 제대로 다루지 않는다고 봐야 할 것이다.

사관 혹은 역사관은 ‘역사의 발전 법칙에 대한 체계적인 견해’로 다양한 사관이 존재한다. 우리 대한에서는 대일 항쟁기 때 조선총독부에 의해 만들어진 식민사관植民史觀이 존재했고, 이에 대응하는 독립운동가의 민족사관民族史觀 또한 생겨났다. 식민사관은 한민족의 역사가 식민지(소위 한사군과 임나일본부설)에서 시작했다며 일제의 강점을 정당화하는 논리였다면, 민족사관은 한민족 스스로가 일구어 낸 자주적, 민족적 역사를 강조하고 있다.

해방 후 역사 교과서 집필권을 독점한 한국 역사학계는 서론에서는 식민사학을 비판하는 글을 쓰고 있지만, 본론과 결론에서는 식민사학을 답습하고 있는 실정이다. 이는 우리의 역사 강역을 한반도 내로만 축약해서 보고, 500년 역사의 가야가 곧 임나任那라면서 임나일본부설을 은연중에 지지하는 역사학계의 행태를 통해서도 알 수 있다.

그리고 우리 역사의 수많은 내용을 분절적分節的으로 서술해 전체적인 흐름을 이해하기 어렵게 만들었다. 대표적인 저서가 바로 한국사 통사의 모범이라 일컬어지는 이기백의 『한국사신론韓國史新論』(1967년 초판 발행)이다. 이기백의 책은 해외에 번역되어 외국인들이 우리 역사를 인식하는 가장 기본적이면서 중요한 서적이기에 더 문제가 심각하다. 이기백은 왕조 중심의 시대 구분은 물론 고대⋅중세⋅근대라는 서구식 3분법도 거부하고, 사회적 지배 세력의 변천 과정에 초점을 둔 시대 구분을 시도했다. 하지만 그의 서술 어디에도 동아시아 역사의 주체 세력인 ‘동이東夷’에 대한 언급은 없다.

또 이 책 발간 이후 우리 학계에서는 이 책의 인식을 뛰어넘는 발전이나 어떤 반론도 제기하고 있지 못한 상황이다. 과연 이것이 정상적인 학계의 모습인지도 의문이다. 비판을 불허하는 유일무이한 종교적 경전이라고 여기는 것인지 모를 일이다. 아무튼 이기백의 책은 겉으로 내용이 풍부해 보이지만, 그 이면에는 조선총독부 황국사관皇國史觀을 하나뿐인 정설로 유지하고 있을 뿐이다.

반면 『대한민국 역사 교과서』는 독립운동가의 사관을 이어받은 민족주의적, 자주적, 평화공존적 사관을 바탕으로 서술되어 있다. 해방 이후 우리 사학계뿐 아니라 정신사적으로 조선총독부의 식민사관이 여전히 지배하는 현실에서, 이런 상태가 계속된다면 이 나라와 민족의 미래 지속성도 보장하기 힘들 것이라는 절박감이 이 책을 출간하게 한 배경으로 작용했다. 다시 말해 이 책은 대일 항쟁기 때 독립운동가의 결연하고 치열했던 역사 인식을 바탕으로 만들어졌다고 할 수 있다.

이어서 조선 세종 때 4군 6진을 개척해 압록강~두만강까지 국경을 확대했다는 설명이 이어진다. 그러면서 1909년 일본이 간도협약間島協約으로 두만강 북쪽 ‘간도間島’를 청에 넘겼다고 비판한다. 고려는 한반도의 3분의 2밖에 차지하지 못했고 조선 세종 때 압록강~두만강까지 확장한 것이 최대 국경이라면 간도는 우리 땅이 아니다. 원래 ‘남의 땅’인 간도를 일본이 청에 팔아먹었다는 말일까? 진실은 무엇일까?

일단 이 책은 재미있다. 자기 주도형 학습을 이끌기 위해서 당시의 문헌 사료를 제시하고 여러 의문점을 제기하고 있다. 이와 같은 방식은 이 책 외에 다른 사료들도 스스로 찾아서 내용을 정리하고 토론하면서 사고의 확장을 꾀할 수 있는 장점이 될 것이다.

이 책을 통해서 우리가 그동안 얼마나 역사를 잘못 배웠는지도 알 수 있으며, 제대로 된 역사의 면모를 만날 수 있다. 여기서 한 걸음 더 나아가, 이 역사 교과서와 현재 사용하는 역사 교과서를 두고 활발한 토론과 논쟁이 벌어졌으면 한다. 이는 책의 집필자들도 이야기하고 있는 바이다. 이제 고려를 넘어 조선과 현대로 이어지는 2권 내용에 대해서는 다음 호에 계속하여 살펴보기로 한다. ■

2. 우리 민족의 선사시대

2. 고조선 시기의 중원과 일본

3. 기자조선과 위만조선

4. 위만조선과 한의 전쟁

5. 고조선 경제⋅사회⋅문화

2. 삼한

3. 신라 전기사

4. 고구려 전기사

5. 백제 전기사

6. 가야

7. 최씨낙랑국

8. 읍루⋅동옥저⋅예

9. 왜

2. 고구려 중기사

3. 신라 중기사

4. 다섯 나라의 경제⋅사회⋅문화

2. 고당대전

3. 오국대전

4. 신당대전

2. 남조 대신라

3. 후기 세 나라 시기

4. 후기 세 나라 시기가 전개되다

2. 고려 후기의 정치

3. 고려의 경제

4. 고려의 사회

5. 고려의 문화

바른 역사 복원의 첫 발걸음

이 책의 출간을 보고 살짝 흥분됐다!

이 땅에 살면서 우리 역사를 좀 제대로 배워 보고 싶은 이들은, 이제까지의 역사 교육 현실을 분석해 보면 아마 큰 혼란에 빠지며 고개를 절레절레 흔들 것이다. 학교에서 배우는 내용이 일제 식민사관植民史觀에 의해 만들어진 역사이고, 시험 위주이다 보니 오직 암기만 강조하고 있다. 단군조선檀君朝鮮 내용을 제대로 배우지 않으니, 소위 ‘건국절’이니 하는 해괴한 소리가 나오기도 한다.

이미 우리는 4358년 전에 단군조선을 건국하고 이전 배달국倍達國 역사와 환국桓國의 역사를 지닌 역사 대국이다. 면면히 이어진 우리 겨레 역사가 있는데, 뚱딴지같은 ‘건국절’이라니. 있는 개천절開天節이나 제대로 그 의미를 잘 되새겼으면 좋겠다. 대통령조차 개천절 행사에 참여하고 있지 않으니 할 말은 다 했다 싶다.

우리 역사를 공부하다 보면 매우 답답하다. 학문의 다양성에 바탕을 두고 다양한 사고방식으로 역사를 배우고 싶은데, 현재 대한민국 학생들은 검인정檢認定 역사 교과서를 통해 역사를 배우고 있다. 검인정 교과서는 특정 출판사가 학자들과 교사들이 같이 편찬한 교과서를 출판하면 정부에서 합격⋅불합격 여부를 심사해서 적합한 것으로 판정한 교과서를 말한다. 이 제도하에서는 국가가 제시한 집필 기준에 따르지 않으면 탈락하기 때문에 그 틀에서 벗어날 수 없다. 즉 이미 틀이 정해진 안에서만 사고하고 알게끔 되어 있다.

과연 우리 역사가 그렇게 틀이 지어져야 하는 대상일까? 이렇게 답답한 마음을 가지고 있을 때, 마치 오랜 가뭄 끝에 내리는 단비처럼 우리의 바른 역사를 제대로 찾을 수 있는 책이 출간되었다. 그동안 기다렸던 ‘독립운동가들의 사관’으로 만들어진 교과서, 바로 『대한민국 역사 교과서』이다.

우리 역사 교과서 이야기>.

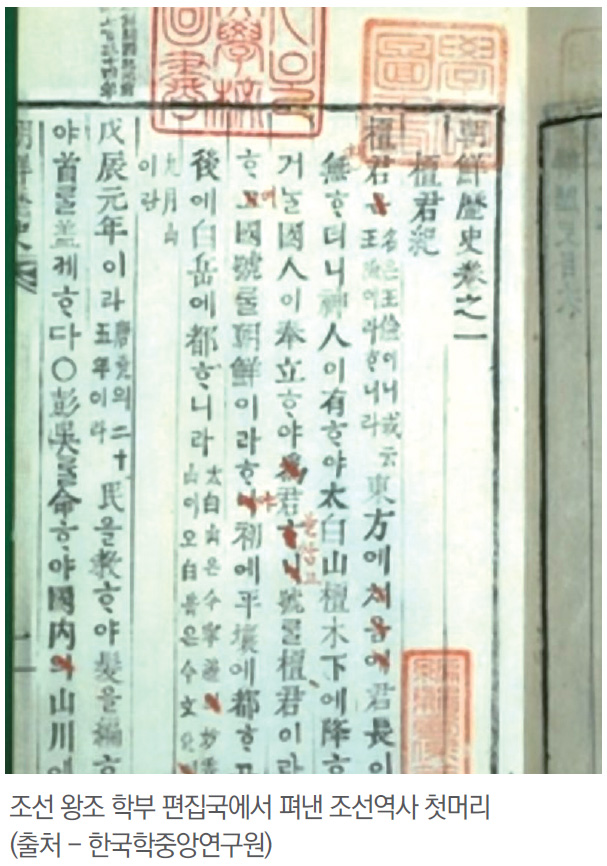

국조國祖로부터 당대사當代史까지 서술한 역사 교과서의 시작은 1895년(고종 32년) 조선 왕조 학부 편집국에서 만든 최초의 소학교용 국사 교과서인 『조선역사朝鮮歷史』일 것이다. 체계나 내용 면에서 여러 문제점은 있지만, 시작을 일단 단군조선부터 확실히 서술해 계통을 명확히 했다. 즉 국통 맥國統脈을 잡아 주고 있다. ‘대조선 개국 기원전 3734년’이라 표기하고 있다. 지금처럼 신화라거나 “건국했다고 한다.”라는 식의 두루뭉술한 서술이 아니다.

그러나 일제가 대한제국을 점령한 직후, 그들은 교묘한 식민 지배를 했다. 자신들보다 역사적, 문화적으로 월등한 민족을 무력의 힘으로 지배하기 위해서는 말과 글 그리고 역사를 왜곡시켜야 한다는 것을 알았다. 조선총독부는 산하 중추원에 ‘조선반도사편찬위원회’를 만들어서 우리 역사 무대를 ‘반도’로 축소한 『조선반도사朝鮮半島史』를 편찬했다. 식민 지배를 하면서 피식민지국의 역사를 정리해 주는 ‘친절한’ 제국주의 국가가 있을 수 있을까?

일제는 1919년 무오년 3.1 혁명으로 모든 대한인이 들고일어나자 1920년 ‘임시교과서 조사위원회’를 설치해서 조선사 교재 편찬에 나섰다. 조선총독부는 이 땅에서도 일본 역사가 ‘국사’라면서 『심상소학국사尋常小學國史(일본사)』를 교재로 가르쳤다. 심상尋常은 일본의 옛 초등학교를 뜻한다. 여기에서는 한국사를 반도사로 가둔 다음 북부 조선은 기자조선箕子朝鮮. 위만조선衛滿朝鮮. 한사군漢四郡이 있었다고 주장하면서 단군조선은 완전히 삭제했다. 남부 조선에는 삼한三韓을 서술하고, 여기에 임나일본부任那日本府를 주장한다.

이 내용이 교묘하게 현재 우리 한국사 교과서에 녹아 있다. 1945년 광복 이후 지금까지 발행했던 모든 ‘역사(국사) 교과서’는 국정國定과 검인정檢認定을 막론하고 조선총독부 학무국에서 발간한 『심상 소학 국사(일본사)』 내의 구도를 기본 틀로 하여 지금까지 우리 학생들과 역사 교사들의 뇌리를 지배하고 있다. 모든 국민을 여전히 식민사관의 굴레에 묶어 두고 있는 것이다.

<<현행 역사 교과서의 문제점>.

모든 역사 서술은 시간과 공간으로 이루어진다. 현행 검인정 교과서는 이 두 가지가 크게 왜곡되어 있다. 현 교과서는 단군조선을 지움으로써 우리 역사의 시간을 축소했다. 시간을 축소한 역사가 공간을 축소하지 않을 리 없다. 중국 동북공정東北工程의 핵심은 만주는 물론 북한 강역도 고대 중국 땅이라는 것이다. 북한의 상황이 급변하는 유사시에 중국이 북한을 차지하고 동북 4성으로 만들 것이라는 정보들이 있고 어느 정도 완료되었다고 한다. 중국이 북한을 차지하는 핵심 논리는 낙랑군樂浪郡을 비롯한 중국의 군현(한사군漢四郡)이 평양을 비롯한 북한 강역에 있었다는 것이다.

현재 사용하는 검인정 교과서들은 낙랑군을 평양에 있었다고 표기하고 있다. 중국이 북한 강역을 차지하고 “대한민국 교육부에서 인정한 한국사 교과서에 북한 땅이 우리 것이라고 하지 않았느냐?”라고 묻는다면 무엇이라고 대답할 것인가? 낙랑군을 비롯한 한사군은 북한 강역이 아니라, 지금의 중국 허베이성河北省과 랴오닝성遼寧省 서부에 있었음에도 한국사 교과서들은 조선총독부의 지침을 따라서 우리 역사 공간을 팔아먹고 있다.

<<이 책의 특징

『대한민국 역사 교과서』는 국가의 검열 과정이 없는 자유발행제 역사 교과서이다. 자유발행제 교과서는 학자들과 교사들이 검열 과정이 없이 학문의 다양성에 바탕을 두고 자유롭게 편찬하는 교과서를 말한다. 현재 대부분의 OECD 국가에서 자유발행제 체제를 따르고 있다. 자유발행제 교과서가 검인정 교과서보다 학생들에게 다양한 사고방식을 키워 준다는 점에서 바람직한 체제인 것은 두말할 필요가 없다.

역사 교과서는 체제도 중요하지만 그 내용은 더 중요한데, 『대한민국 역사 교과서』의 내용은 대내적으로 민족 자주 사관, 대외적으로 평화⋅공존 사관의 관점으로 서술하였다. 서술 체계는 구석기부터 현대에 이르기까지 민족사의 발전 과정을 고르게 서술하였고, 서술 분량은 구석기부터 현대까지 각 단원을 고르게 서술하여 일관된 관점을 가지도록 하였다. 서술 특징으로는 각 시기가 모두 우리와 밀접한 관련이 있는 것으로 서술하였다.

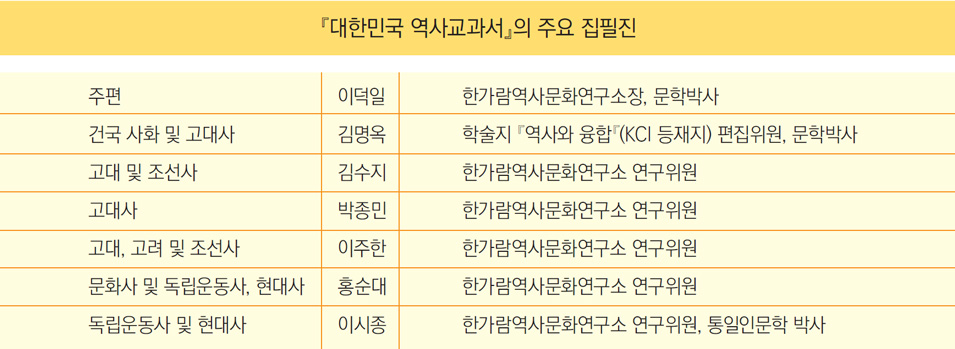

지은이 - 대한민국 역사 교과서 편찬위원회

바른역사학술원은 2016년 ‘미래로 가는 바른 역사 협의회(미사협)’의 학술조직으로 출범해서 학술지 『역사와 융합』을 2017년 12월부터 매년 2회씩 발행했고, 2024년부터 매년 6회씩 발행하고 있다. 현재 인문⋅사회학자를 중심으로 160여 명의 회원들이 활동하고 있다. 『역사와 융합』은 2023년 한국학술지인용색인 KCI에 등재되어 국내외적으로 공신력을 인정받고 있으며 바른 한국사를 전 세계에 전파하고 공유하기 위해 노력하고 있다.

한가람역사문화연구소는 1999년 중화 사대주의 노론 사관과 일제 식민사관의 왜곡에서 벗어나 우리 역사의 바른길을 찾고자 창립되었다. 바른역사학술원의 자매 연구 기관으로 소속 회원들이 저술, 강연, 학술대회, 답사 등을 통해 바른 한국사를 연구하고 그 성과를 사회 구성원들과 공유하려 노력하고 있다.

구성과 체제의 특징

역사는 재미와 의미가 동시에 있는 분야인데, 현행 교과서는 너무 재미가 없다. 우리 학생들은 역사를 혐오 과목으로 여긴다. “이래도 한국사를 공부할래?”라면서 선조들의 역사를 혐오하게 만든 조선총독부의 계략이 지금까지 이어지는 듯하다.

『대한민국 역사 교과서』는 구석기부터 현대까지 모든 시대를 관통하는 흐름을 서술했기 때문에 술술 읽힌다. 잡다한 지식 외우기가 아니라, 역사의 흐름과 의미를 익힌다. 또한 근거 사료를 풍부하게 제시해서 사실에 근거했음을 밝혔다.

1. 압도적 분량의 고대사 부분 서술

현행 한국사 교과서는 한국사를 말살하는 내용이다. 구석기 시대부터 고려 때까지의 100만 년에 걸친 장구한 역사를 1~2쪽 분량으로 축소했다(비상교육, 고등학교 「한국사」 기준). 조선총독부의 지침대로 단군조선檀君朝鮮의 역사를 말살했고, 부여夫餘, 고구려高句麗, 대진大震(발해渤海)의 역사도 눈을 크게 뜨고 찾지 않으면 찾기 힘들 정도로, 사실상 삭제했다. 당연히 대륙 신라와 대륙 백제 및 가야의 일본열도 진출사도 모두 삭제했다.

반면 이 책에서는 단군조선 관련 서술이 50여 쪽에 달하고 있고 삭제된 역사 부분도 다 언급을 하고 있다. 이로 미루어 볼 때, 현행 교과서는 관련 사료가 없어 서술할 수 없다기보다는 있는 자료조차도 제대로 다루지 않는다고 봐야 할 것이다.

2. 독립운동가의 사관史觀으로 서술

사관 혹은 역사관은 ‘역사의 발전 법칙에 대한 체계적인 견해’로 다양한 사관이 존재한다. 우리 대한에서는 대일 항쟁기 때 조선총독부에 의해 만들어진 식민사관植民史觀이 존재했고, 이에 대응하는 독립운동가의 민족사관民族史觀 또한 생겨났다. 식민사관은 한민족의 역사가 식민지(소위 한사군과 임나일본부설)에서 시작했다며 일제의 강점을 정당화하는 논리였다면, 민족사관은 한민족 스스로가 일구어 낸 자주적, 민족적 역사를 강조하고 있다.

해방 후 역사 교과서 집필권을 독점한 한국 역사학계는 서론에서는 식민사학을 비판하는 글을 쓰고 있지만, 본론과 결론에서는 식민사학을 답습하고 있는 실정이다. 이는 우리의 역사 강역을 한반도 내로만 축약해서 보고, 500년 역사의 가야가 곧 임나任那라면서 임나일본부설을 은연중에 지지하는 역사학계의 행태를 통해서도 알 수 있다.

그리고 우리 역사의 수많은 내용을 분절적分節的으로 서술해 전체적인 흐름을 이해하기 어렵게 만들었다. 대표적인 저서가 바로 한국사 통사의 모범이라 일컬어지는 이기백의 『한국사신론韓國史新論』(1967년 초판 발행)이다. 이기백의 책은 해외에 번역되어 외국인들이 우리 역사를 인식하는 가장 기본적이면서 중요한 서적이기에 더 문제가 심각하다. 이기백은 왕조 중심의 시대 구분은 물론 고대⋅중세⋅근대라는 서구식 3분법도 거부하고, 사회적 지배 세력의 변천 과정에 초점을 둔 시대 구분을 시도했다. 하지만 그의 서술 어디에도 동아시아 역사의 주체 세력인 ‘동이東夷’에 대한 언급은 없다.

또 이 책 발간 이후 우리 학계에서는 이 책의 인식을 뛰어넘는 발전이나 어떤 반론도 제기하고 있지 못한 상황이다. 과연 이것이 정상적인 학계의 모습인지도 의문이다. 비판을 불허하는 유일무이한 종교적 경전이라고 여기는 것인지 모를 일이다. 아무튼 이기백의 책은 겉으로 내용이 풍부해 보이지만, 그 이면에는 조선총독부 황국사관皇國史觀을 하나뿐인 정설로 유지하고 있을 뿐이다.

반면 『대한민국 역사 교과서』는 독립운동가의 사관을 이어받은 민족주의적, 자주적, 평화공존적 사관을 바탕으로 서술되어 있다. 해방 이후 우리 사학계뿐 아니라 정신사적으로 조선총독부의 식민사관이 여전히 지배하는 현실에서, 이런 상태가 계속된다면 이 나라와 민족의 미래 지속성도 보장하기 힘들 것이라는 절박감이 이 책을 출간하게 한 배경으로 작용했다. 다시 말해 이 책은 대일 항쟁기 때 독립운동가의 결연하고 치열했던 역사 인식을 바탕으로 만들어졌다고 할 수 있다.

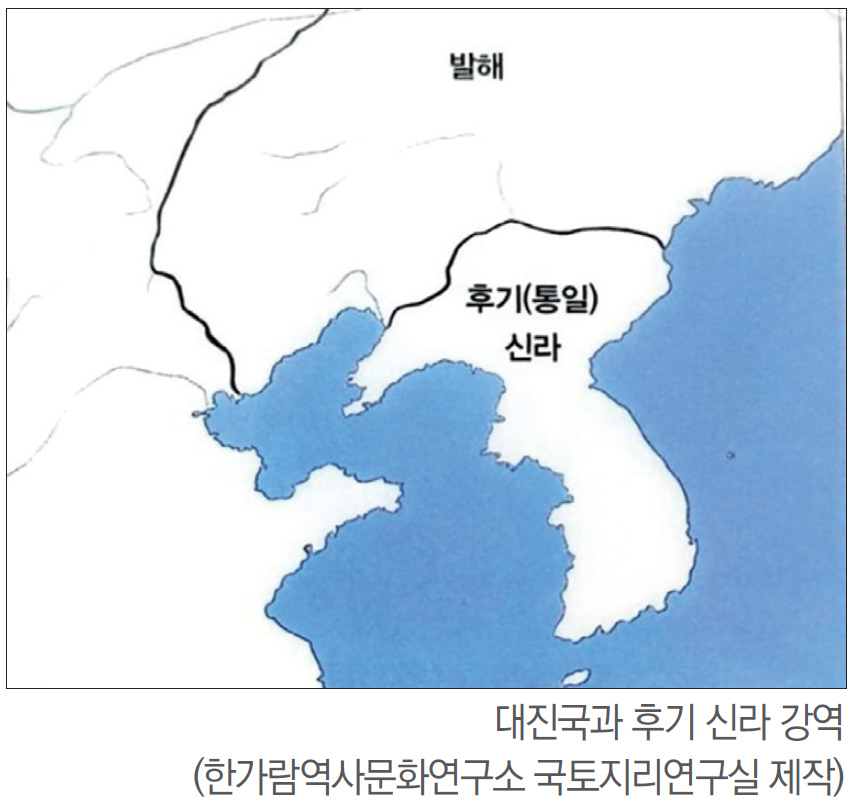

3. 고려 강역에 대한 재인식

이어서 조선 세종 때 4군 6진을 개척해 압록강~두만강까지 국경을 확대했다는 설명이 이어진다. 그러면서 1909년 일본이 간도협약間島協約으로 두만강 북쪽 ‘간도間島’를 청에 넘겼다고 비판한다. 고려는 한반도의 3분의 2밖에 차지하지 못했고 조선 세종 때 압록강~두만강까지 확장한 것이 최대 국경이라면 간도는 우리 땅이 아니다. 원래 ‘남의 땅’인 간도를 일본이 청에 팔아먹었다는 말일까? 진실은 무엇일까?

맺음말

일단 이 책은 재미있다. 자기 주도형 학습을 이끌기 위해서 당시의 문헌 사료를 제시하고 여러 의문점을 제기하고 있다. 이와 같은 방식은 이 책 외에 다른 사료들도 스스로 찾아서 내용을 정리하고 토론하면서 사고의 확장을 꾀할 수 있는 장점이 될 것이다.

이 책을 통해서 우리가 그동안 얼마나 역사를 잘못 배웠는지도 알 수 있으며, 제대로 된 역사의 면모를 만날 수 있다. 여기서 한 걸음 더 나아가, 이 역사 교과서와 현재 사용하는 역사 교과서를 두고 활발한 토론과 논쟁이 벌어졌으면 한다. 이는 책의 집필자들도 이야기하고 있는 바이다. 이제 고려를 넘어 조선과 현대로 이어지는 2권 내용에 대해서는 다음 호에 계속하여 살펴보기로 한다. ■

『온 국민을 위한 대한민국 역사 교과서』 목차

Ⅰ. 선사시대

1. 구석기시대와 신석기시대2. 우리 민족의 선사시대

Ⅱ. 역사시대의 전개와 고조선

1. 고조선 건국과 발전2. 고조선 시기의 중원과 일본

3. 기자조선과 위만조선

4. 위만조선과 한의 전쟁

5. 고조선 경제⋅사회⋅문화

Ⅲ. 여러 나라 시대의 전개

1. 부여2. 삼한

3. 신라 전기사

4. 고구려 전기사

5. 백제 전기사

6. 가야

7. 최씨낙랑국

8. 읍루⋅동옥저⋅예

9. 왜

Ⅳ. 다섯 나라 시대의 통합과 발전

1. 백제 중기사2. 고구려 중기사

3. 신라 중기사

4. 다섯 나라의 경제⋅사회⋅문화

Ⅴ. 세 나라 시대와 동아시아 대전

1. 고수대전2. 고당대전

3. 오국대전

4. 신당대전

Ⅵ. 두 나라 시대와 후기 세 나라 시기

1. 북조 대진국2. 남조 대신라

3. 후기 세 나라 시기

4. 후기 세 나라 시기가 전개되다

Ⅶ. 고려시대

1. 고려 전기의 정치2. 고려 후기의 정치

3. 고려의 경제

4. 고려의 사회

5. 고려의 문화

© 월간개벽. All rights reserved.