한강의 ‘빛과 실’ VS〈너의 이름은〉‘무스비’ | 실로 만나는 한강韓江의 작품 세계와 〈너의 이름은〉

[진리코드로 문화 읽기]

한재욱 / 본부도장

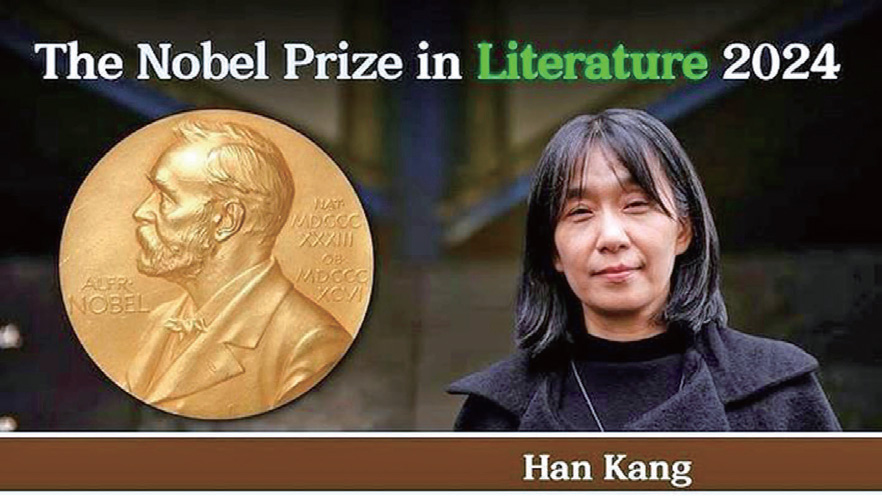

소설가 한강韓江이 7일 스웨덴 한림원에서 진행한 ‘2024 노벨 문학상 수상자 강연’에서 자신이 여덟 살 때 썼던 시의 내용을 공개하며 그의 작품 세계를 회고했다. 노벨 문학상 수상을 기념한 한강의 강연은 온라인에서 큰 관심을 끌었다. 강연의 제목은 ‘빛과 실’이다. 제목 자체가 심상치 않은 이 강연의 핵심 내용을 소개하려 한다.

작가는 여덟 살 때 지은 8편의 시詩에 담긴 이 두 행짜리 연聯들을 소개하면서 강연을 시작하고 자신의 모든 작품은 이 시와 연결되어 있다고 말한다. 작가가 끝없이 고민하며 질문했던 사랑은 가슴속에 있고, 그 사랑의 정체는 ‘가슴과 가슴을 연결해 주는 금실’이라고 정의했다. 작가의 인생은 이 시를 지은 여덟 살에 결정되어 있었던 것 같다. 마치 운명처럼 고통과 아름다움이라는 두 얼굴을 가진 이 세상의 현실 속에서 사랑을 찾아, 사람들을 이어 주는 연결을 찾아 필사적으로 글쓰기를 해낸 것이다.

금실의 사전적 의미를 살펴보면 “1) 금으로 이루어진 실, 2) 금슬의 동의어로 금琴(거문고 금)과 슬瑟(비파 슬)이라는 악기를 아울러 이르는 말이며 여기서 부부간의 사이가 좋다는 뜻이 파생되었다.”라고 한다. 빛나는 실의 의미와 짝이 되는 악기처럼 사이좋은 부부간의 관계를 의미하는 말이다. ‘우리의 가슴과 가슴 사이를 잇는 빛을 내는 실’이란 표현이 가슴에 확 와닿는다.

현대 문명에 있어서 연결의 상징은 SNS일 것이다. 강연의 영어 제목은 ‘Light and Thread’인데 마크 저커버그Mark Zuckerberg가 설립한 메타Meta 플랫폼에서 운영하는 ‘스레드Threads’는 텍스트 중심의 소셜 네트워크 서비스이기도 하다. 글을 실처럼 이어 전 세계 유저user들을 연결한다는 의미를 가진 SNS다.

한 작가는 영어로 발표한 소감에서 “언어는 우리를 서로 연결시킨다. 이런 언어를 다루는 문학文學은 필연적으로 일종의 ‘체온’을 품고 있다. 그리고 문학을 읽고 쓰는 작업은 생명을 파괴하는 모든 행위에 맞서는 행위이기도 하다.”라고 말했다. 그는 이어 “가장 어두운 밤에도 언어는 우리가 무엇으로 만들어졌는지 묻고, 언어는 이 행성에 사는 사람의 관점에서 상상하기를 고집하며, 언어는 우리를 서로 연결한다.”라고 강조했다.

그는 이어 “언어의 실타래를 따라 다른 이의 마음 깊숙한 곳으로 들어가고, 또 다른 내면과 마주하면서, 내 가장 절박하고 중요한 질문들을 그 실타래에 실어 보내곤 했다.”고 말해, 문학이 서로를 연결하는 다리임을 시사했다.

한 작가는 ‘문학은 우리를 잇는 금실이며, 생명의 빛과 전류가 흐르는 실’이라고 강조하며, 문학이 독자와의 연결을 통해 생명력을 얻는다고 밝혔다. 실 문화의 역사는 어떻게 될까? 배달倍達국의 말기에 비단緋緞이 생산되었다는 고고학 자료들이 많이 발견되는데 이것은 초대 단군왕검檀君王儉이 하백河伯의 딸을 황후로 맞이하여 누에치기를 관장하게 한 『환단고기桓檀古記』의 기록을 뒷받침한다.

고대 복식사를 연구하는 박선희 교수는 “홍산 문화 유물에 옥잠玉蠶(옥누에)이 나오는 것을 보면, 한국의 직조 기술이 중국보다 앞섰다.”라고 말한다. 실크를 중국보다 우리가 앞서서 생산했고, 그 종류도 고조선이 더 많았다고 한다. ‘실크로드Silk Road’ 즉 비단길은 동방에서 서방으로 간 대표적 상품이 비단이었던 데에서 유래한 말이다.

베를 짤 때 세로 실인 날줄을 經(경)이라고 하는데 실을 뜻하는 부분과 베틀을 형상화한 부분이 합쳐졌다. 가로 실인 씨줄을 한자로는 緯(위)라고 하며 왼쪽에 역시 실 사糸 변이 붙어 있다. 지도에 표시된 경도와 위도 개념도 베틀과 똑같아서 경도는 세로줄, 위도는 가로줄에 해당한다. 사건의 자초지종을 캐물을 때 ‘경위를 밝히다.’라는 표현을 쓰는데 이때의 ‘경위經緯’ 역시 날줄과 씨줄에 해당하는 한자를 쓴다.

석가모니와 선지자들의 깨달음을 기록해 둔 성스러운 문헌들을 산스크리트어로는 ‘수트라sūtra’라고 하는데 한자로는 ‘경經’이라고 옮겨졌다. ‘수트라’가 원래 옷감을 짤 때 재료가 되는 실이나 끈을 의미하므로 이를 날줄을 의미하는 ‘경經’으로 옮긴 것은 매우 절묘한 번역이다. 성인들의 말씀을 언어로 담은 경은 그 자체가 실의 뜻을 가지고 있는 셈이다.

한 작가는 ‘역사 속에서의 인간, 우주 속에서의 인간’이란 표현에서 생명이 죽는다는 것이 그냥 하나의 생명이 사라지는 것이 아닌 역사 속에서 살아 있고, 우주 속에서 그 존재를 각인한다는 의미를 얘기하고 싶은 것 같다. 또한 그렇게 스러져 간 모든 인간은 모두를 잇는 순환 속에서 연결되어 있다고 했다. 작가는 인간을 역사 속에서, 우주 속에서의 인간으로 봐야 전체를 볼 수 있다고 생각한다.

인도 신화에서 인다라망因陀羅網은 산스크리트어로 인드라잘라indrajāla라 하며 제석천왕帝釋天王인 인드라Indra의 그물이라는 뜻이다. 고대 인도 신화에 따르면 그물코마다 달려 있는 무수한 투명 구슬에는 우주 삼라만상이 휘황찬란하게 투영된다. 투명 구슬은 서로의 빛들에 의해 반사되고 투영되기 때문에 서로가 서로에 의지하여 빛나게 된다. 각 구슬들은 서로를 위해 꼭 필요한 존재들이 된다.

투영된 모습은 연쇄 작용을 일으켜 모든 구슬과 이어져 있으며, 모든 것에 이어져 있기 때문에 하나가 다시 빛남으로써 하늘은 수많은 그물의 빛으로 빛나게 된다. 인드라망은 거미줄처럼 서로 얽혀 있는 유기적인 시스템으로 모든 구성체들이 하나로 이어져 있음을 의미한다.

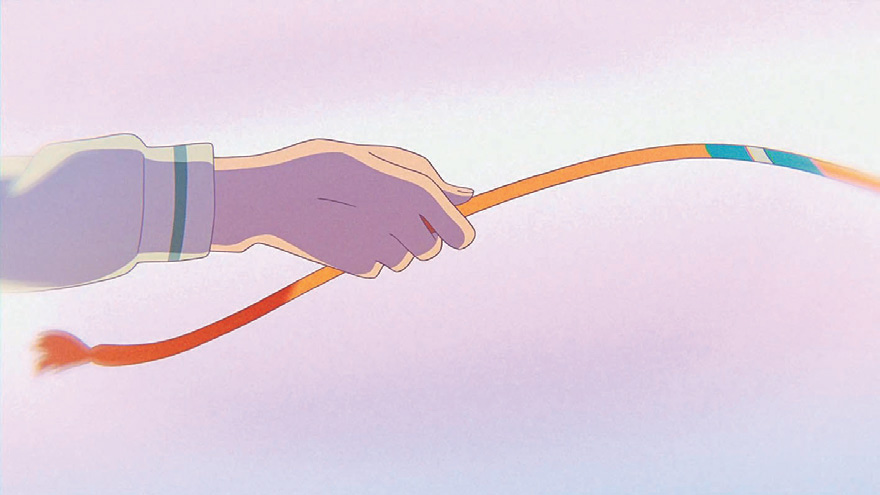

서로를 잇는 실에 대한 이야기는 일본의 애니메이션 영화 〈너의 이름은(君の名は)〉(2016, 한국은 2017년 개봉)과 많은 점에서 결을 같이하고 있어 여기 소개한다. 일본 최고의 애니메이션 감독으로 인정받는 신카이 마코토しんかい まこと(新海誠)가 만든 이 영화는 도쿄에 살고 있는 남자아이 타키와 시골에 살고 있는 여자아이 미츠하가 어느 날부터 서로 몸이 바뀌기 시작하면서 겪게 되는 이야기다.

이들은 일정 시간 몸이 바뀌었다가 다시 자기 몸으로 돌아오길 반복하는데, 타키가 미츠하의 시골 마을을 찾아갔다가 충격적인 사실을 알게 된다. 두 사람은 단순히 몸이 바뀌었던 것이 아니라, 3년이라는 시간을 뛰어넘었던 것이다. 미츠하 입장에서는 3년 뒤의 타키 몸으로 뒤바뀌는 것이고, 타키 입장에서는 3년 전 미츠하의 몸으로 바뀌는 것이다. 미츠하가 사는 시골 마을 이토모리는 1,200년 주기로 돌아오는 혜성의 한 조각이 운석으로 낙하해 마을 전체와 사람들이 모두 죽은 뒤였다. 3년의 시간차를 넘어 두 사람 사이에 이어진 인연의 실이 재난을 되돌려 놓는 이야기인데, 여기에 ‘무스비’라는 단어가 등장한다.

몸이 바뀌는 일이 계속되자 미츠하는 도쿄로 타키를 만나러 가고 한눈에 타키인 것을 알아보지만, 타키 입장에서는 3년 뒤에 미츠하를 인식하므로 아직 알아보지 못한다. 미츠하는 지하철에서 사람들에게 떠밀리면서도 자신의 머리 끈을 풀어 그에게 던지고 미츠하와 타키는 각각 이 끈의 반대쪽을 잡게 된다. 이로써 이들은 연결된 것이다. 그런데 이 내용은 현대 과학의 끈 이론과 양자 얽힘으로 해석되기에 너무 좋은 설정이다.

신사의 천장에 혜성이 새겨져 있고 혜성은 둘로 갈라지는데, 갈라진 혜성의 두 궤도가 두 개의 끈으로 표현된다. 그것은 마치 용처럼 흘러서 미츠하의 어머니 배 속에 착상되고 탯줄을 끊으면서 아기로 태어나는데, 모든 것이 타키의 손목에 있는 끈으로 연결된다.

〈너의 이름은〉에서 가장 중요한 복선은 ‘끈’, ‘무스비’이다. 관계를 뜻하는 인연 연緣 자는 그 부수가 실 사糸 자로서, 실과 인연이 연관되어 만들어진 문자이다. 이에 비해 한강 작가는 ‘빛의 실’로 말했다. 그는 사랑의 정의를 가슴과 가슴을 이어 주는 금실이라고 했다. 문학이 우리를 잇는 금실이라고도 표현했다. 자신이 세상에 사랑을 전하기 위한 수단으로서 문학을, 언어의 실타래를 보냈다고 말한다.

본래 문학은 천문天文에서 나왔고, 이어 지문地文이 나왔고, 인간 자신에 대한 각성에 의해 인문人文이 나왔다는 말씀이다. 인문의 한 갈래인 문학文學을 한강 작가는 사랑을 전하기 위한 빛실이라고 말하는 것이다.

그런데 종도사님께서는 빛의 다른 말이 음양 언어로 율려律呂라고 하셨다. 문文의 기원이 하늘인데 그 하늘의 조화력, 빛을 몸에 심는 것이 율려라고 했으니, 필자는 한강 작가가 찾고 있는 사랑의 정의인 ‘빛의 실은 곧 율려’라고 정의해 보고 싶다. ‘우주는 진동하는 끈의 교향곡’이라고 정의하는 과학의 끈 이론은 ‘대우주의 노래’라고 하는 율려와 비슷한 점이 많다.

인간의 생사는 실, 줄, 끈에 달려 있다고 할 수 있다. 태어날 때는 탯줄을 끊으면서 태어나고 죽을 때는 혼줄이 끊어져 천상으로 올라간다. 지금은 가을개벽의 생사판단生死判斷을 하는 때로, ‘올바른 줄’은 상제님과 태모님께서 집행하신 천지공사天地公事를 인사로 집행하여 선천 난법亂法 시대를 문닫고 후천 진법眞法 시대를 개벽하실 인류의 큰스승이 출세할 것을 말씀하신 것이다. 시조 및 조상 선령신先靈神들의 간절한 기도와 염원으로 이어져 온 삼생의 인연 줄을 꼭 잡고 가을 진리의 문을 두드릴 것을 간곡히 당부한다. ■

머리말

소설가 한강韓江이 7일 스웨덴 한림원에서 진행한 ‘2024 노벨 문학상 수상자 강연’에서 자신이 여덟 살 때 썼던 시의 내용을 공개하며 그의 작품 세계를 회고했다. 노벨 문학상 수상을 기념한 한강의 강연은 온라인에서 큰 관심을 끌었다. 강연의 제목은 ‘빛과 실’이다. 제목 자체가 심상치 않은 이 강연의 핵심 내용을 소개하려 한다.

사랑이란 어디 있을까?

팔딱팔딱 뛰는 나의 가슴속에 있지.

사랑이란 무얼까?

우리의 가슴과 가슴 사이를 연결해 주는 금실이지.

- 한강韓江의 강연 중

팔딱팔딱 뛰는 나의 가슴속에 있지.

사랑이란 무얼까?

우리의 가슴과 가슴 사이를 연결해 주는 금실이지.

- 한강韓江의 강연 중

작가는 여덟 살 때 지은 8편의 시詩에 담긴 이 두 행짜리 연聯들을 소개하면서 강연을 시작하고 자신의 모든 작품은 이 시와 연결되어 있다고 말한다. 작가가 끝없이 고민하며 질문했던 사랑은 가슴속에 있고, 그 사랑의 정체는 ‘가슴과 가슴을 연결해 주는 금실’이라고 정의했다. 작가의 인생은 이 시를 지은 여덟 살에 결정되어 있었던 것 같다. 마치 운명처럼 고통과 아름다움이라는 두 얼굴을 가진 이 세상의 현실 속에서 사랑을 찾아, 사람들을 이어 주는 연결을 찾아 필사적으로 글쓰기를 해낸 것이다.

금실의 의미

그 여덟 살 아이가 사용한 단어 몇 개가 지금의 나와 연결되어 있다고 느꼈기 때문이다. 뛰는 가슴속 내 심장. 우리의 가슴과 가슴 사이. 그걸 잇는 금金실-빛을 내는 실. - 한강의 강연 중

금실의 사전적 의미를 살펴보면 “1) 금으로 이루어진 실, 2) 금슬의 동의어로 금琴(거문고 금)과 슬瑟(비파 슬)이라는 악기를 아울러 이르는 말이며 여기서 부부간의 사이가 좋다는 뜻이 파생되었다.”라고 한다. 빛나는 실의 의미와 짝이 되는 악기처럼 사이좋은 부부간의 관계를 의미하는 말이다. ‘우리의 가슴과 가슴 사이를 잇는 빛을 내는 실’이란 표현이 가슴에 확 와닿는다.

현대 문명에 있어서 연결의 상징은 SNS일 것이다. 강연의 영어 제목은 ‘Light and Thread’인데 마크 저커버그Mark Zuckerberg가 설립한 메타Meta 플랫폼에서 운영하는 ‘스레드Threads’는 텍스트 중심의 소셜 네트워크 서비스이기도 하다. 글을 실처럼 이어 전 세계 유저user들을 연결한다는 의미를 가진 SNS다.

한 작가는 영어로 발표한 소감에서 “언어는 우리를 서로 연결시킨다. 이런 언어를 다루는 문학文學은 필연적으로 일종의 ‘체온’을 품고 있다. 그리고 문학을 읽고 쓰는 작업은 생명을 파괴하는 모든 행위에 맞서는 행위이기도 하다.”라고 말했다. 그는 이어 “가장 어두운 밤에도 언어는 우리가 무엇으로 만들어졌는지 묻고, 언어는 이 행성에 사는 사람의 관점에서 상상하기를 고집하며, 언어는 우리를 서로 연결한다.”라고 강조했다.

그는 이어 “언어의 실타래를 따라 다른 이의 마음 깊숙한 곳으로 들어가고, 또 다른 내면과 마주하면서, 내 가장 절박하고 중요한 질문들을 그 실타래에 실어 보내곤 했다.”고 말해, 문학이 서로를 연결하는 다리임을 시사했다.

언어는 우리를 서로 연결시킨다. 문학을 읽고 쓰는 작업은 생명을 파괴하는 모든 행위에 맞서는 행위이기도 하다.

실과 우주

필멸하는 존재로서 따뜻한 피가 흐르는 몸을 가진 내가 느끼는 그 생생한 감각들을 전류처럼 문장들에 불어넣으려 하고, 그 전류가 읽는 사람들에게 전달되는 것을 느낄 때면 놀라고 감동한다. 언어가 우리를 잇는 실이라는 것을, 생명의 빛과 전류가 흐르는 그 실에 나의 질문들이 접속하고 있다는 사실을 실감하는 순간에. 그 실에 연결되어 주었고, 연결되어 줄 모든 분들에게 마음 깊은 감사의 인사를 드린다. - 한강의 강연 중

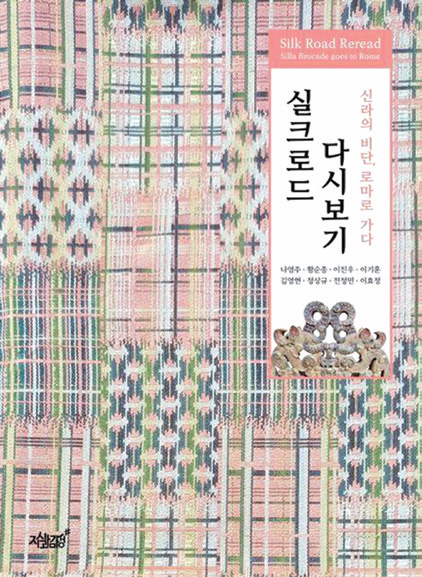

한 작가는 ‘문학은 우리를 잇는 금실이며, 생명의 빛과 전류가 흐르는 실’이라고 강조하며, 문학이 독자와의 연결을 통해 생명력을 얻는다고 밝혔다. 실 문화의 역사는 어떻게 될까? 배달倍達국의 말기에 비단緋緞이 생산되었다는 고고학 자료들이 많이 발견되는데 이것은 초대 단군왕검檀君王儉이 하백河伯의 딸을 황후로 맞이하여 누에치기를 관장하게 한 『환단고기桓檀古記』의 기록을 뒷받침한다.

고대 복식사를 연구하는 박선희 교수는 “홍산 문화 유물에 옥잠玉蠶(옥누에)이 나오는 것을 보면, 한국의 직조 기술이 중국보다 앞섰다.”라고 말한다. 실크를 중국보다 우리가 앞서서 생산했고, 그 종류도 고조선이 더 많았다고 한다. ‘실크로드Silk Road’ 즉 비단길은 동방에서 서방으로 간 대표적 상품이 비단이었던 데에서 유래한 말이다.

실크로드는 ‘실꾸리의 길’이다. 그런데 ‘꾸리’란 쿠리, 구리, 고리, 즉 (발을) 감아올려서 빛이 (안으로) 들어오도록 한다(納)는 순우리말이며, 동이족인 구리 및 구려를 뜻하는 단어이다. 그래서 고대로부터 우리는 온누리 빛나는 세상의 평화를 추구하는 민족이었다. - 『실크로드 다시보기』 (나영주 외 7인)

베를 짤 때 세로 실인 날줄을 經(경)이라고 하는데 실을 뜻하는 부분과 베틀을 형상화한 부분이 합쳐졌다. 가로 실인 씨줄을 한자로는 緯(위)라고 하며 왼쪽에 역시 실 사糸 변이 붙어 있다. 지도에 표시된 경도와 위도 개념도 베틀과 똑같아서 경도는 세로줄, 위도는 가로줄에 해당한다. 사건의 자초지종을 캐물을 때 ‘경위를 밝히다.’라는 표현을 쓰는데 이때의 ‘경위經緯’ 역시 날줄과 씨줄에 해당하는 한자를 쓴다.

석가모니와 선지자들의 깨달음을 기록해 둔 성스러운 문헌들을 산스크리트어로는 ‘수트라sūtra’라고 하는데 한자로는 ‘경經’이라고 옮겨졌다. ‘수트라’가 원래 옷감을 짤 때 재료가 되는 실이나 끈을 의미하므로 이를 날줄을 의미하는 ‘경經’으로 옮긴 것은 매우 절묘한 번역이다. 성인들의 말씀을 언어로 담은 경은 그 자체가 실의 뜻을 가지고 있는 셈이다.

소설 『작별하지 않는다』를 쓰는 동안 사용했던 몇 권의 공책들에 나는 이런 메모를 했다.

생명은 살고자 한다. 생명은 따뜻하다.

죽는다는 건 차가워지는 것. 얼굴에 쌓인 눈이 녹지 않는 것.

죽인다는 것은 차갑게 만드는 것.

역사 속에서의 인간과 우주 속에서의 인간.

바람과 해류. 전 세계를 잇는 물과 바람의 순환.

우리는 연결되어 있다. 연결되어 있다, 부디.

- 한강의 강연 중

생명은 살고자 한다. 생명은 따뜻하다.

죽는다는 건 차가워지는 것. 얼굴에 쌓인 눈이 녹지 않는 것.

죽인다는 것은 차갑게 만드는 것.

역사 속에서의 인간과 우주 속에서의 인간.

바람과 해류. 전 세계를 잇는 물과 바람의 순환.

우리는 연결되어 있다. 연결되어 있다, 부디.

- 한강의 강연 중

한 작가는 ‘역사 속에서의 인간, 우주 속에서의 인간’이란 표현에서 생명이 죽는다는 것이 그냥 하나의 생명이 사라지는 것이 아닌 역사 속에서 살아 있고, 우주 속에서 그 존재를 각인한다는 의미를 얘기하고 싶은 것 같다. 또한 그렇게 스러져 간 모든 인간은 모두를 잇는 순환 속에서 연결되어 있다고 했다. 작가는 인간을 역사 속에서, 우주 속에서의 인간으로 봐야 전체를 볼 수 있다고 생각한다.

인도 신화에서 인다라망因陀羅網은 산스크리트어로 인드라잘라indrajāla라 하며 제석천왕帝釋天王인 인드라Indra의 그물이라는 뜻이다. 고대 인도 신화에 따르면 그물코마다 달려 있는 무수한 투명 구슬에는 우주 삼라만상이 휘황찬란하게 투영된다. 투명 구슬은 서로의 빛들에 의해 반사되고 투영되기 때문에 서로가 서로에 의지하여 빛나게 된다. 각 구슬들은 서로를 위해 꼭 필요한 존재들이 된다.

투영된 모습은 연쇄 작용을 일으켜 모든 구슬과 이어져 있으며, 모든 것에 이어져 있기 때문에 하나가 다시 빛남으로써 하늘은 수많은 그물의 빛으로 빛나게 된다. 인드라망은 거미줄처럼 서로 얽혀 있는 유기적인 시스템으로 모든 구성체들이 하나로 이어져 있음을 의미한다.

〈너의 이름은〉 무스비

서로를 잇는 실에 대한 이야기는 일본의 애니메이션 영화 〈너의 이름은(君の名は)〉(2016, 한국은 2017년 개봉)과 많은 점에서 결을 같이하고 있어 여기 소개한다. 일본 최고의 애니메이션 감독으로 인정받는 신카이 마코토しんかい まこと(新海誠)가 만든 이 영화는 도쿄에 살고 있는 남자아이 타키와 시골에 살고 있는 여자아이 미츠하가 어느 날부터 서로 몸이 바뀌기 시작하면서 겪게 되는 이야기다.

이들은 일정 시간 몸이 바뀌었다가 다시 자기 몸으로 돌아오길 반복하는데, 타키가 미츠하의 시골 마을을 찾아갔다가 충격적인 사실을 알게 된다. 두 사람은 단순히 몸이 바뀌었던 것이 아니라, 3년이라는 시간을 뛰어넘었던 것이다. 미츠하 입장에서는 3년 뒤의 타키 몸으로 뒤바뀌는 것이고, 타키 입장에서는 3년 전 미츠하의 몸으로 바뀌는 것이다. 미츠하가 사는 시골 마을 이토모리는 1,200년 주기로 돌아오는 혜성의 한 조각이 운석으로 낙하해 마을 전체와 사람들이 모두 죽은 뒤였다. 3년의 시간차를 넘어 두 사람 사이에 이어진 인연의 실이 재난을 되돌려 놓는 이야기인데, 여기에 ‘무스비’라는 단어가 등장한다.

옛날엔 땅의 수호신을 말했단다. 이 단어엔 깊은 의미가 있지. 실을 잇는 것도 무스비. 사람을 잇는 것도 무스비. 시간이 흐르는 것도 무스비, 모두 신神의 영역이야. 우리가 만드는 매듭 끈도 신의 능력, 시간의 흐름을 형상화한 거란다. 한데 모여들고 형태를 만들고 꼬이고 엉키고 때로는 돌아오고, 끊어지고 다시 이어지고 그것이 무스비, 그것이 시간이지. 물이건 쌀이건 술이건 사람 몸에 들어간 것이 영혼과 이어지는 것도 무스비. 그래서 오늘 올리는 제사는 신과 인간을 잇는 소중한 전통이란다. - 미츠하의 할머니가 한 말

실을 잇는 것도 무스비, 사람을 잇는 것도 무스비, 시간이 흐르는 것도 무스비, 모두 신神의 영역이야.

몸이 바뀌는 일이 계속되자 미츠하는 도쿄로 타키를 만나러 가고 한눈에 타키인 것을 알아보지만, 타키 입장에서는 3년 뒤에 미츠하를 인식하므로 아직 알아보지 못한다. 미츠하는 지하철에서 사람들에게 떠밀리면서도 자신의 머리 끈을 풀어 그에게 던지고 미츠하와 타키는 각각 이 끈의 반대쪽을 잡게 된다. 이로써 이들은 연결된 것이다. 그런데 이 내용은 현대 과학의 끈 이론과 양자 얽힘으로 해석되기에 너무 좋은 설정이다.

끈 이론

끈 이론(String theory)은 우주를 이루는 가장 근본적인 소립자들이 0차원의 ‘점’이 아니라 진동하는 1차원의 ‘끈(String)’으로 이루어져 있다고 설명한다. 영화 속에서 미츠하의 붉은 머리 끈은 시간과 공간을 넘어 두 주인공 미츠하와 타키를 연결하는 중요한 상징으로 등장한다. 두 인물이 다른 시간축(3년의 시차)을 두고 연결되는 현상을 끈 이론적 비유로 해석하자면, 붉은 실이 시공간의 고차원적 구조 속을 관통하며, 그들의 영혼을 다른 좌표계에서 ‘공명’시키는 역할을 담당한다고 볼 수 있다.

양자 얽힘은 두 개의 입자가 원거리에서 서로 상태를 공유하여, 한쪽을 관측하면 다른 쪽의 상태가 즉각적으로 결정되는 현상이다. 관측자가 어디에 있든, 한 입자의 상태 변화가 다른 입자에도 순간적으로 영향을 미치는 ‘비국소성(non-locality)’이 양자 얽힘의 핵심이다. 영화에서 미츠하와 타키는 서로 다른 시간과 공간에서 살아가면서도 영혼이 각자의 몸에 들어가 상대방의 일상을 경험하는데, 일종의 ‘정보 교류’를 이룬다. 영화 초반부 미츠하와 타키가 뒤바뀌는 걸 보고 미츠하의 친구인 텐시가 과학 잡지를 읽으며 “에버렛 해석에 근거한 평행 우주에 무의식이 접속한 것일지도!”라고 말하는데, 이 대사는 그저 뚱딴지같은 소리가 아니라 실제로 제기되었던 물리학 이론에 근거한 말이다.

휴 에버렛 3세Hugh Everett Ⅲ(1930~1982)는 미국의 물리학자로 파동함수의 붕괴가 아닌 분리에 따른 다세계 해석, 다중우주론을 주장했던 물리학자이다. 양자 역학적 관점에서 ‘관측이라는 행위’, ‘선택이라는 행위’가 파동함수를 분리시켜 또 다른 우주를 만들어 낸다는 주장이다. 순간의 선택에 따라 무수한 나뭇가지처럼 갈라지는 수많은 다우주가 존재한다는 것이다.

끈 이론(String theory)은 우주를 이루는 가장 근본적인 소립자들이 0차원의 ‘점’이 아니라 진동하는 1차원의 ‘끈(String)’으로 이루어져 있다고 설명한다. 영화 속에서 미츠하의 붉은 머리 끈은 시간과 공간을 넘어 두 주인공 미츠하와 타키를 연결하는 중요한 상징으로 등장한다. 두 인물이 다른 시간축(3년의 시차)을 두고 연결되는 현상을 끈 이론적 비유로 해석하자면, 붉은 실이 시공간의 고차원적 구조 속을 관통하며, 그들의 영혼을 다른 좌표계에서 ‘공명’시키는 역할을 담당한다고 볼 수 있다.

양자 얽힘은 두 개의 입자가 원거리에서 서로 상태를 공유하여, 한쪽을 관측하면 다른 쪽의 상태가 즉각적으로 결정되는 현상이다. 관측자가 어디에 있든, 한 입자의 상태 변화가 다른 입자에도 순간적으로 영향을 미치는 ‘비국소성(non-locality)’이 양자 얽힘의 핵심이다. 영화에서 미츠하와 타키는 서로 다른 시간과 공간에서 살아가면서도 영혼이 각자의 몸에 들어가 상대방의 일상을 경험하는데, 일종의 ‘정보 교류’를 이룬다. 영화 초반부 미츠하와 타키가 뒤바뀌는 걸 보고 미츠하의 친구인 텐시가 과학 잡지를 읽으며 “에버렛 해석에 근거한 평행 우주에 무의식이 접속한 것일지도!”라고 말하는데, 이 대사는 그저 뚱딴지같은 소리가 아니라 실제로 제기되었던 물리학 이론에 근거한 말이다.

휴 에버렛 3세Hugh Everett Ⅲ(1930~1982)는 미국의 물리학자로 파동함수의 붕괴가 아닌 분리에 따른 다세계 해석, 다중우주론을 주장했던 물리학자이다. 양자 역학적 관점에서 ‘관측이라는 행위’, ‘선택이라는 행위’가 파동함수를 분리시켜 또 다른 우주를 만들어 낸다는 주장이다. 순간의 선택에 따라 무수한 나뭇가지처럼 갈라지는 수많은 다우주가 존재한다는 것이다.

신사의 천장에 혜성이 새겨져 있고 혜성은 둘로 갈라지는데, 갈라진 혜성의 두 궤도가 두 개의 끈으로 표현된다. 그것은 마치 용처럼 흘러서 미츠하의 어머니 배 속에 착상되고 탯줄을 끊으면서 아기로 태어나는데, 모든 것이 타키의 손목에 있는 끈으로 연결된다.

맺음말

〈너의 이름은〉에서 가장 중요한 복선은 ‘끈’, ‘무스비’이다. 관계를 뜻하는 인연 연緣 자는 그 부수가 실 사糸 자로서, 실과 인연이 연관되어 만들어진 문자이다. 이에 비해 한강 작가는 ‘빛의 실’로 말했다. 그는 사랑의 정의를 가슴과 가슴을 이어 주는 금실이라고 했다. 문학이 우리를 잇는 금실이라고도 표현했다. 자신이 세상에 사랑을 전하기 위한 수단으로서 문학을, 언어의 실타래를 보냈다고 말한다.

언어와 문자가 없었던 태고 황금 시절에는 사람들이 밤하늘에 아름답게 출렁이는 북극성과 별자리를 보면서 인간과 우주의 관계에 대한 근본 깨달음을 얻었어요. 그래서 천문학天文學이 나왔는데, ‘문화文化’와 ‘문명文明’이라는 말에서 ‘문’은 ‘천문’에서 나왔어요. ‘문즉천문文則天文’이에요. 문명의 근원은 천상의 별자리라는 것입니다. - 청주 〈환단고기 북콘서트〉 中

본래 문학은 천문天文에서 나왔고, 이어 지문地文이 나왔고, 인간 자신에 대한 각성에 의해 인문人文이 나왔다는 말씀이다. 인문의 한 갈래인 문학文學을 한강 작가는 사랑을 전하기 위한 빛실이라고 말하는 것이다.

그런데 종도사님께서는 빛의 다른 말이 음양 언어로 율려律呂라고 하셨다. 문文의 기원이 하늘인데 그 하늘의 조화력, 빛을 몸에 심는 것이 율려라고 했으니, 필자는 한강 작가가 찾고 있는 사랑의 정의인 ‘빛의 실은 곧 율려’라고 정의해 보고 싶다. ‘우주는 진동하는 끈의 교향곡’이라고 정의하는 과학의 끈 이론은 ‘대우주의 노래’라고 하는 율려와 비슷한 점이 많다.

올바른 줄 하나 치켜들면 다 오느니라. 평천하平天下는 너희 아버지와 내가 하리니 너희들은 치천하治天下 줄이나 꼭 잡고 있으라. (도전道典 11:70:3~4)

삼생三生의 인연이 있어야 나를 따르리라. (도전道典 2:78:8)

삼생三生의 인연이 있어야 나를 따르리라. (도전道典 2:78:8)

인간의 생사는 실, 줄, 끈에 달려 있다고 할 수 있다. 태어날 때는 탯줄을 끊으면서 태어나고 죽을 때는 혼줄이 끊어져 천상으로 올라간다. 지금은 가을개벽의 생사판단生死判斷을 하는 때로, ‘올바른 줄’은 상제님과 태모님께서 집행하신 천지공사天地公事를 인사로 집행하여 선천 난법亂法 시대를 문닫고 후천 진법眞法 시대를 개벽하실 인류의 큰스승이 출세할 것을 말씀하신 것이다. 시조 및 조상 선령신先靈神들의 간절한 기도와 염원으로 이어져 온 삼생의 인연 줄을 꼭 잡고 가을 진리의 문을 두드릴 것을 간곡히 당부한다. ■

© 월간개벽. All rights reserved.