탁월한 가치를 지닌 정사正史 사료 『고려사』

[한국사를 바꾼 열두 권의 책]

김선주 (상생문화연구소 연구위원)

『고려사高麗史』는 고려 시대의 정치⋅경제⋅사회⋅문화⋅인물 등을 정리한 역사서다.

『고려사』는 고려 시대의 연구 자료 중 가장 비중이 있는 역사서이며, 『삼국사기』와 더불어 우리나라의 2대 정사正史를 이룰 정도로 중요한 역사서이다.

『고려사』는 조선 건국의 정당성을 알리고, 고려의 역사에서 조선을 통치하는 교훈을 찾기 위해 만들었다. 비록 조선 초기의 정치 현실이 『고려사』 편찬에 영향을 미쳤으나, 그 때문에 『고려사』의 사료적 가치가 결코 훼손되지 않았다.

『고려사』는 고려 왕조사에 관한 가장 풍부한 기초 자료집이다.

『고려사』는 철저하게 원사료原史料를 충실하게 재구성한, 즉 원전 자료를 편집하는 방식으로 편찬되었다.

『고려사』는 고려의 역사를 파악하기 위한 가장 중요한 원천 사료이고, 고려 시대 사료를 그대로 수록해 사실 관계의 객관성과 신뢰성이 뛰어나며, 고려의 문물과 제도에 대한 풍부한 정보가 수록됐다는 점에서 역사⋅문화사⋅문헌학적 가치가 탁월하다.

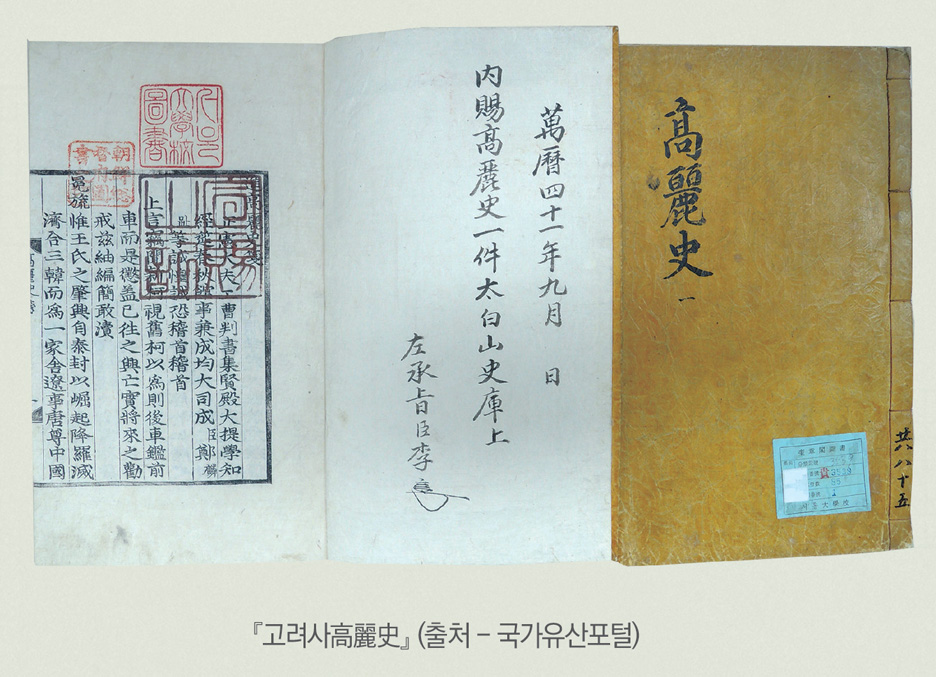

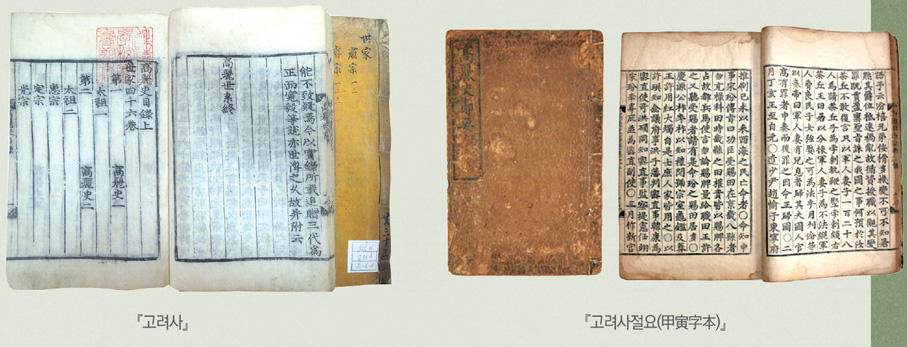

『고려사高麗史』는 조선 전기 문신 김종서金宗瑞⋅정인지鄭麟趾⋅이선제李先齊 등이 왕명으로 고려 시대 전반에 관한 내용을 정리하여 편찬한 역사서로, 『고려사절요高麗史節要』와 함께 고려 왕조(918~1392)의 역사를 가장 충실하게 담고 있는 대표적인 역사서다. 현재 우리가 알고 있는 고려 왕조에 대한 역사 지식의 대부분은 이 책에 실려 있다. 『고려사』는 고려 당대에 쓰인 것은 아니지만, 현재 전해지는 고려 시대 역사서 가운데 가장 오래된 것이다.

고려 왕조는 5백여 년간을 장기 지속하면서 조선의 역사 전통만큼의 폭과 깊이를 가졌던 왕조임에도 불구하고, 직접 기록된 당대의 1차적 자료가 없다는 데서 베일 속에 가려져 왔다. 고려 시대 당대에 편찬된 사료史料에는 『삼국사기三國史記』와 『삼국유사三國遺事』가 있지만, 이는 모두 당대의 역사가 아니라 삼국 시대의 역사서이다.

고려 역사에 대한 기본 사료로는 『고려사高麗史』와 『고려사절요高麗史節要』가 있으나, 이 사료는 모두 조선 시대에 편찬된 것이다. 현존하는 고려 시대의 자료가 부족한 가운데 『고려사』는 고려 시대의 연구 자료 중 가장 비중이 있는 역사서이며, 『삼국사기』와 더불어 우리나라의 2대 정사正史를 이룰 정도로 중요한 역사서이다. 『삼국사기』가 고려 중기 귀족의 삼국 시대에 대한 이해를 정리해 준 것이라고 한다면, 『고려사』는 조선 초기 사대부의 전 왕조 고려에 대한 이해를 정리해 준 것이라고 말할 수 있다.

조선 왕조 건국 직후 태조太祖가 즉위한 지 불과 3개월 뒤인 원년(1392) 10월에 이미 왕명에 의하여 고려 왕조사의 편찬이 착수되었다. 이후 60년의 기간이 소요되면서 여러 차례의 개수改修 과정을 거쳐 문종文宗 원년(1451)에서야 비로소 『고려사』가 완성되었다. 거의 반세기가 넘는 오랜 과정은 역사학적 발전이 진행되는 과정인 동시에 새로운 조선의 국가 체제가 역사 인식의 정립을 통해 심층적인 체계를 모색하는 과정이기도 했다. 관찬官撰 사서인 『고려사』가 조선 초의 시대적 산물이 될 수 있는 이유는 여기에 있다.

조선이 건국되자 태조 이성계는 1392년(태조 원년) 10월 조준趙浚⋅정도전鄭道傳⋅정총鄭摠 등에게 고려 시대 역사의 편찬을 명했다. 이에 따라 1395년(태조 4년) 정월에 정도전⋅정총에 의하여 편년체編年體로 서술된 37권의 『고려국사高麗國史』가 편찬되었다. 그러나 『고려국사』는 단시일에 편찬되고 또 찬자撰者인 개국 공신들의 주관이 개입되었다 하여 비판받았고, 태종太宗이 즉위한 이후 조선 건국 과정에 대한 기록이 부실하다는 문제점이 제기되었다.

이에 따라 1423년(세종世宗 5년) 유관柳觀과 윤회尹淮에게 제2차 개수 작업에서 문제가 되었던 참칭僭稱*의 용어라도 실록을 대조하여 그 당시 썼던 용어를 그대로 직서直敍하도록 함으로써 1424년(세종 6년) 8월에 완성을 보게 되었다. 이를 『수교고려사讎校高麗史』라 칭하였다. 그러나 참칭한 용어의 직서를 강경히 반대하는 변계량卞季良의 주장으로 반포가 중지되었다.

1438년(세종 20년)에서 1442년(세종 24년) 사이에는 신개申槩와 권제權踶에 의해 『고려사전문高麗史全文』이 완성되어 왕에게 바쳐졌다. 이 『고려사전문』은 1448년(세종 30년) 주자소鑄字所에서 인출印出했으나, 교정 과정에서 역사 기술이 공정하지 못하다는 문제점이 제기되어 이것도 반포가 중지되었다.

세종은 1446년(세종 28년) 10월 『고려사전문』의 고려 말기 기사에서 태조 이성계의 선대 도조度祖⋅환조桓祖로부터 태조에 이르는 기록에서 빠진 내용들을 발견하고, 1449년(세종 31년) 정월 우찬성 김종서金宗瑞, 이조 판서 정인지鄭麟趾, 호조 참판 이선제李先齊 등에게 개찬을 명하였다. 이때에는 사체史體의 문제가 새로이 제기되었다. 이에 세자(뒤에 문종)와 함께 왕에게 건의해 편년체編年體(역사를 연年⋅월月⋅일日의 연대순으로 서술하는 방식)에서 새로이 기전체紀傳體(인물을 중심으로 서술하는 방식)로 편찬하기로 허락을 받았다.

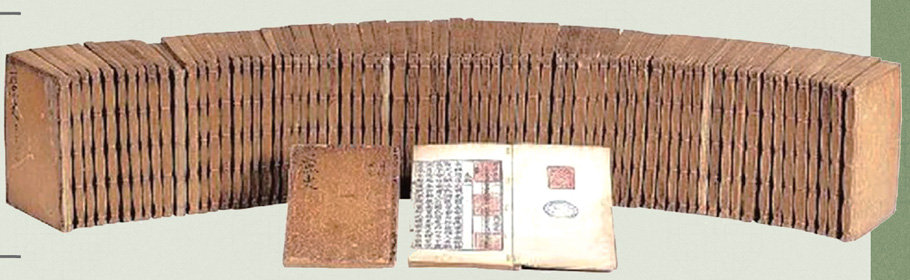

마침내 문종 원년에 현재 전하고 있는 기전체 『고려사』가 빛을 보게 되었다. 1451년(문종 원년) 8월 김종서 등에 의해 태조부터 공양왕까지 32명 왕의 연대기인 세가世家 46권, 천문지天文志~형법지刑法志까지 10조목의 지志 39권, 연표年表 2권, 1,008명의 열전列傳 50권, 목록目錄 2권을 합해 총 139권의 『고려사』가 편찬되었다. 이와 같이 조선 왕조가 건국된 이후 전대사前代史를 방대하게 정리한 것은 『고려사』가 지나간 역사에 대한 정리뿐만 아니라, 고려 군신들의 자취를 참고로 하여 새로운 조선 왕조의 통치에 적극적으로 이용하려는 목적이 있었기 때문이다. 그러나 곧바로 인쇄되지 못하고 1454년(단종 2년) 10월 정인지의 이름으로 인쇄 반포되었다.

이같이 『고려사』가 완성되기까지 상당한 기간이 소요되고 우여곡절을 겪게 되었지만, 이 과정에서 편찬 체제의 변화는 물론 소략했던 내용이 보충되고, 인물 평가 문제 등의 오류가 어느 정도 시정되는 효과를 거둘 수 있었다.

『고려사高麗史』는 역사적 사실을 내용에 따라 몇 가지 범주로 나누어 서술하는 기전체 역사책이다.

『고려사』는 세가世家 46권, 지志 39권, 표表 2권, 열전列傳 50권, 목록目錄 2권 등 총 139권으로 구성되어 있다.

「세가世家」에서는 태조에서 공양왕에 이르는 32명의 국왕 관련 기사를 수록하였다. 34명의 국왕 가운데 우왕禑王과 창왕昌王은 열전에 강등되었기 때문에 32명의 왕기王紀만 있게 된 것이다. 「세가」는 『고려사』 전체의 33.6%나 되는데, 다른 기전체 사서史書의 본기本紀에 비해 많은 분량을 차지하고 있다. 이는 『고려사』가 국왕 중심의 역사 서술 태도를 지녔음을 보여 주는 것이라 하겠다.

범례凡例를 통해서 보면, 「세가」는 『한서漢書』와 『후한서後漢書』, 그리고 『원사元史』에 기준하여 사실事實과 언사言辭를 모두 기록하였고, 종宗⋅폐하陛下⋅태후太后⋅태자太子⋅절일節日⋅제制⋅조詔와 같은 칭호도 당시 불려졌던 바에 따라 그 사실을 그대로 두었다. 원구圓丘⋅적전籍田⋅연등燃燈⋅팔관八關 등과 같은 상례적인 일은 처음 보이는 것만 써서 그 예例를 나타내고 왕이 몸소 행하였으면 반드시 쓰는 것을 원칙으로 하였다. 이러한 직서直書의 원칙은 군주의 권위와 고려 국가의 위신을 높이는 효과를 동시에 거두기 위한 것이었다.

「지志」는 고려 문물을 망라한 것으로서 고려 시대 연구에 중요한 자료를 제공해 주는 부분이다. 「지」의 편제는 『원사』에 준하였는데, 『고려사』에 없는 것은 ‘하거지河渠志’뿐이다. 『원사』의 ‘예악지禮樂志’는 『고려사』에서 ‘예지’와 ‘악지’로 구분하였으며, ‘제사지祭祀志’는 ‘예지’에 포함시켰다. 『고려사』 각 「지」는 『고금상정례古今詳定禮』와 『식목편수록式目編修錄』 및 제가諸家의 잡록雜錄을 취하여 작성되었으며, 그 내용은 연원이 없는 일반적 기사와 연월이 있는 편년적 기사 등 두 가지 형태가 있다. 각 「지」마다 첫머리에는 서문을 싣고 있는데, 이를 통해 『고려사』 편찬자들의 고려사 인식 태도를 이해할 수 있다.

「표表」는 『삼국사기』의 형식에 따라 연표만 작성하였다. 연표는 당말唐末 오대五代⋅송宋⋅요遼⋅금金⋅원元⋅명明 등을 상국上國으로 분류하여 위에 쓰고, 고려를 그 밑에 배치하는 형식으로 작성되었다. 그 내용은 주로 왕의 연호年號⋅책왕冊王⋅견사遣使⋅탄훙誕薨⋅내란內亂⋅외란外亂 등 군주 및 종사宗社의 안위安危와 관련되는 사건들만 기록하였다.

「열전列傳」 50권은 후비전后妃傳에서 반역전叛逆傳에 이르기까지 13개의 열전으로 분류⋅편성되었다. 이 가운데 제신전諸臣傳이 29권으로 가장 많은 분량이고, 그다음이 반역전으로 11권이며, 후비后妃⋅종실宗室⋅폐행嬖幸⋅간신전姦臣傳이 각각 2권이다. 양리良吏⋅충의忠義⋅효우孝友⋅열녀烈女⋅방기方技⋅환자宦者⋅혹리전酷吏傳 등 7개의 열전은 나머지 2권에 수록되어 있다. 중국 역대 사서의 열전에는 반신전叛臣傳과 역신전逆臣傳이 나누어져 있는데, 『고려사』에서는 반역전으로 한데 묶여 있다. 우왕⋅창왕 대代의 기사는 바로 이 반역전에 강등되어 있으며, 그 분량은 2두 권에 달한다.

「열전」은 『고려사』 전체의 36.5%를 차지하고 있다. 『고려사』에서 신하들의 활동을 서술한 「열전」이 「세가」보다 낮은 비중으로 처리되었다는 것은 여기에 군주 중심의 역사 인식이 반영되었음을 의미한다. 왕실 관계 인물들의 열전인 후비전과 종실전이 각각 2권이나 차지하고 있는 것도 그 결과라 하겠다. 각 「열전」에는 서문序文이 실려 있는데, 여기에 해당 열전을 싣는 목적을 서술하였다.

정도전이 편찬한 『고려국사』는 37권이다. 현재의 『고려사절요』 역시 35권이다. 모두 편년체로 쓰였다. 반면에 기전체의 『고려사』는 무려 139권이나 된다. 기전체 『고려사』는 내용이 방대하기 때문에 편년체 형식으로 담을 수 없는 다양하고도 풍부한 사실들을 담고 있다. 고려 당대의 문화를 객관적이고 종합적으로 정리하려는 세종의 실사구시적인 태도도 기전체로 서술 체제를 바꾼 또 다른 이유였다.

『고려사』 편찬자들은 역사를 움직이는 것을 왕과 왕의 정치를 보필하는 신하, 그리고 통치 제도로 파악하였다. 이는 편년체를 쓴 역사가들의 역사관에 비해 역사를 보다 구조적인 측면에서 보려고 한 관점이라 할 수 있다. 이들의 역사관은 비록 지배자 중심으로 역사를 보았지만, 신하는 충직하고 현명한 자가 발탁되어야 한다고 본 점에서 고대의 권위주의적 군주 중심 역사관보다 한층 발전된 것이었다.

조선 시대 초기의 역사가들은 흥망 사관의 입장에서 고려 왕조사를 서술하였다. 즉, 고려 시대 전기前期는 잘 다스려진 치세治世였는데, 후기後期는 모든 것이 문란하여 왕조가 멸망의 길로 들어선 난세亂世였다는 관점에서 바라본 것이다. 이는 위화도 회군 이후 난세의 고려 왕조를 바로잡으려 했던 이성계와 사대부 세력의 개혁과 나아가 조선 왕조 건국의 정당성을 부각하려는 목적 때문임은 말할 필요가 없다. 이러한 흥망 사관興亡史觀 역시 조선 왕조 건국의 역사적 정당성을 어떻게 서술할 것인가 하는 문제에서 채택된 사관이었다.

『고려사』 편찬자들의 고려 시대에 대한 역사관을 살펴보면, 초기에는 당唐나라의 정치⋅군사⋅토지 제도를 받아들여 발전된 국가 체제를 성립시켰으나, 무신武臣 정권으로 국가 제도가 무너짐으로써 고려 사회는 파탄에 이른다는 것이었다. 그리고 그러한 무신 정권의 폐단은 고려 멸망의 원인으로 인식되었다. 이러한 인식은 왕조가 건국-쇠퇴-멸망한다고 본 점에서 왕조 순환 사관이라 할 수 있다.

하지만 고려 전기를 긍정적으로 보고 후기를 부정적으로 기술한 것은 조선 왕조의 건국을 긍정적으로 파악하려 했을 뿐만 아니라, 숭문주의崇文主義에 따른 무신에 대한 지나친 비판이라는 지적도 있다.

고려 왕조사가 긴 시간의 난산難産을 겪은 또 다른 이유는 조선 시대 초기의 지배층이 명明나라와 조선을 각각 천자국天子國과 제후국諸侯國의 관계로 생각했던 대외적인 명분론에 입각하여 고려 왕조 역사의 일부를 다시 수정하려는 문제 때문이었다.

명나라를 천자의 나라로, 조선 왕조를 그 제후국으로 생각했던 조선 시대 초기의 지배층들에게 천자국으로 자처하여 그에 걸맞은 용어와 제도를 사용했던 고려 왕조의 역사를 그대로 역사 서술에 반영하는 일은 천자와 제후 사이의 사대 명분 질서를 무너뜨릴 수도 있는 참람僭濫한 것으로 비춰졌던 것이다.

세종世宗은 정도전 등이 고친 용어를 모두 고려실록의 내용대로 다시 고쳐 쓰라는, 즉 사실을 사실대로 올바르게 쓰라는 이른바 ‘이실직서以實直書’의 원칙을 천명하였다. 사대 명분론에 입각한 고려 왕조사 편찬 방침은 잘못된 것이며, 당시의 용어대로 사실에 입각하여 고려 왕조사를 편찬한다는 원칙이 최종적으로 확정되면서, 다시 고친 역사서가 1424년(세종 6년) 편찬된 『수교고려사』이다.

물론 이러한 원칙이 고려 왕조사 편찬에 완전히 적용되지 않았다. 역대 군주들에 대한 역사를 기록한 본기本紀를 제후의 역사를 기록한 세가世家로 고친 사실 따위에서 사대 명분론의 흔적이 『고려사』 편찬에 어느 정도 남아 있음을 알 수 있다. 그럼에도 불구하고 고려 왕조의 역사 전통을 존중한 세종의 이러한 원칙 표명으로 인하여 고려 왕조가 중원 대륙의 국가와 함께 황제국 체제로 당당하게 국체를 유지했던 귀중한 사실을 알 수 있게 되었다. 이는 고려 왕조의 문화적 자산을 새롭게 인식하는 소중한 자료가 된다.

『고려사』는 고려 왕조사에 관한 가장 풍부한 기초 자료집이다. 편찬에 착수한 지 3년 만에 37권의 『고려국사』가 완성된 것은 고려 말 찬술된 역사서에 힘입은 것이다. 『고려사』 편찬이 처음부터 역사가의 독창적인 저술이 아니라 기존의 자료를 모아 편집하는, 일종의 자료집 편찬에서 출발했음을 알려 준다. 뒤에 기전체로 서술 체제가 바뀌면서 그러한 성격은 더욱 두드러지게 되었다.

『고려사』는 철저하게 원사료를 충실하게 재구성한, 즉 원전 자료를 편집하는 방식으로 편찬되었다는 점에 연구자들은 동의하고 있다. 현재 전해지는 고려 시대 묘지명 자료가 실제로 『고려사』 열전의 내용에 그대로 반영된 사실에서 알 수 있다. 편찬의 방향을 둘러싼 정치적인 입장 때문에 원사료의 일부가 취사선택되는 경우는 있었으나, 찬술자가 스스로 문장을 만들어 내용을 보충하지 않은 점은 누구나 인정하고 있다. 특히 조선 초기 역사가의 사론이 전혀 실려 있지 않은 점도 이 책이 사실을 충실하게 모은 자료집으로서의 객관성을 유지하려는 노력의 흔적이다.

왕조가 멸망한 뒤 편찬되어 엄밀한 의미에서 『고려사』는 2차 사료지만, ‘고려실록’과 같이 당대에 작성된 원래의 사료를 그대로 옮겨 적은 방식으로 편찬된 점에서 당대에 편찬된 1차 사료와 다를 바 없다. 『고려사』가 자료집으로서의 가치와 특성을 지니고 있다는 사실은 바로 이 때문이다. ■

『고려사高麗史』는 고려 시대의 정치⋅경제⋅사회⋅문화⋅인물 등을 정리한 역사서다.

『고려사』는 고려 시대의 연구 자료 중 가장 비중이 있는 역사서이며, 『삼국사기』와 더불어 우리나라의 2대 정사正史를 이룰 정도로 중요한 역사서이다.

『고려사』는 조선 건국의 정당성을 알리고, 고려의 역사에서 조선을 통치하는 교훈을 찾기 위해 만들었다. 비록 조선 초기의 정치 현실이 『고려사』 편찬에 영향을 미쳤으나, 그 때문에 『고려사』의 사료적 가치가 결코 훼손되지 않았다.

『고려사』는 고려 왕조사에 관한 가장 풍부한 기초 자료집이다.

『고려사』는 철저하게 원사료原史料를 충실하게 재구성한, 즉 원전 자료를 편집하는 방식으로 편찬되었다.

『고려사』는 고려의 역사를 파악하기 위한 가장 중요한 원천 사료이고, 고려 시대 사료를 그대로 수록해 사실 관계의 객관성과 신뢰성이 뛰어나며, 고려의 문물과 제도에 대한 풍부한 정보가 수록됐다는 점에서 역사⋅문화사⋅문헌학적 가치가 탁월하다.

『고려사高麗史』는 어떤 책인가?

『고려사高麗史』는 조선 전기 문신 김종서金宗瑞⋅정인지鄭麟趾⋅이선제李先齊 등이 왕명으로 고려 시대 전반에 관한 내용을 정리하여 편찬한 역사서로, 『고려사절요高麗史節要』와 함께 고려 왕조(918~1392)의 역사를 가장 충실하게 담고 있는 대표적인 역사서다. 현재 우리가 알고 있는 고려 왕조에 대한 역사 지식의 대부분은 이 책에 실려 있다. 『고려사』는 고려 당대에 쓰인 것은 아니지만, 현재 전해지는 고려 시대 역사서 가운데 가장 오래된 것이다.

고려 왕조는 5백여 년간을 장기 지속하면서 조선의 역사 전통만큼의 폭과 깊이를 가졌던 왕조임에도 불구하고, 직접 기록된 당대의 1차적 자료가 없다는 데서 베일 속에 가려져 왔다. 고려 시대 당대에 편찬된 사료史料에는 『삼국사기三國史記』와 『삼국유사三國遺事』가 있지만, 이는 모두 당대의 역사가 아니라 삼국 시대의 역사서이다.

고려 역사에 대한 기본 사료로는 『고려사高麗史』와 『고려사절요高麗史節要』가 있으나, 이 사료는 모두 조선 시대에 편찬된 것이다. 현존하는 고려 시대의 자료가 부족한 가운데 『고려사』는 고려 시대의 연구 자료 중 가장 비중이 있는 역사서이며, 『삼국사기』와 더불어 우리나라의 2대 정사正史를 이룰 정도로 중요한 역사서이다. 『삼국사기』가 고려 중기 귀족의 삼국 시대에 대한 이해를 정리해 준 것이라고 한다면, 『고려사』는 조선 초기 사대부의 전 왕조 고려에 대한 이해를 정리해 준 것이라고 말할 수 있다.

『고려사』는 고려 시대의 연구 자료 중 가장 비중이 있는 역사서이며, 『삼국사기』와 더불어 우리나라의 2대 정사正史를 이룰 정도로 중요한 역사서이다.

『고려사』의 편찬

조선 왕조 건국 직후 태조太祖가 즉위한 지 불과 3개월 뒤인 원년(1392) 10월에 이미 왕명에 의하여 고려 왕조사의 편찬이 착수되었다. 이후 60년의 기간이 소요되면서 여러 차례의 개수改修 과정을 거쳐 문종文宗 원년(1451)에서야 비로소 『고려사』가 완성되었다. 거의 반세기가 넘는 오랜 과정은 역사학적 발전이 진행되는 과정인 동시에 새로운 조선의 국가 체제가 역사 인식의 정립을 통해 심층적인 체계를 모색하는 과정이기도 했다. 관찬官撰 사서인 『고려사』가 조선 초의 시대적 산물이 될 수 있는 이유는 여기에 있다.

조선이 건국되자 태조 이성계는 1392년(태조 원년) 10월 조준趙浚⋅정도전鄭道傳⋅정총鄭摠 등에게 고려 시대 역사의 편찬을 명했다. 이에 따라 1395년(태조 4년) 정월에 정도전⋅정총에 의하여 편년체編年體로 서술된 37권의 『고려국사高麗國史』가 편찬되었다. 그러나 『고려국사』는 단시일에 편찬되고 또 찬자撰者인 개국 공신들의 주관이 개입되었다 하여 비판받았고, 태종太宗이 즉위한 이후 조선 건국 과정에 대한 기록이 부실하다는 문제점이 제기되었다.

이에 따라 1423년(세종世宗 5년) 유관柳觀과 윤회尹淮에게 제2차 개수 작업에서 문제가 되었던 참칭僭稱*의 용어라도 실록을 대조하여 그 당시 썼던 용어를 그대로 직서直敍하도록 함으로써 1424년(세종 6년) 8월에 완성을 보게 되었다. 이를 『수교고려사讎校高麗史』라 칭하였다. 그러나 참칭한 용어의 직서를 강경히 반대하는 변계량卞季良의 주장으로 반포가 중지되었다.

1438년(세종 20년)에서 1442년(세종 24년) 사이에는 신개申槩와 권제權踶에 의해 『고려사전문高麗史全文』이 완성되어 왕에게 바쳐졌다. 이 『고려사전문』은 1448년(세종 30년) 주자소鑄字所에서 인출印出했으나, 교정 과정에서 역사 기술이 공정하지 못하다는 문제점이 제기되어 이것도 반포가 중지되었다.

*고려사 참칭僭稱 문제 – 『고려사』 편찬 과정에서 고려 시대의 자주적 ‘외왕내제外王內帝’ 체제는 조선 시대의 사대주의 외교 관계와 상충하는 측면이 있었다. 그로 인해 『고려사』 서술 시에 과거의 왕실 용어나 여러 왕의 묘호廟號, 정치 제도 등을 제후국의 법도에 맞게 고쳐 쓸 것인지[개서], 있는 그대로 쓸 것인지[직서]에 대한 논란이 이어졌다. 이를 이른바 ‘참칭僭稱’(국가의 위상에 맞지 않는 칭호)의 문제로 얘기하기도 한다.

세종은 1446년(세종 28년) 10월 『고려사전문』의 고려 말기 기사에서 태조 이성계의 선대 도조度祖⋅환조桓祖로부터 태조에 이르는 기록에서 빠진 내용들을 발견하고, 1449년(세종 31년) 정월 우찬성 김종서金宗瑞, 이조 판서 정인지鄭麟趾, 호조 참판 이선제李先齊 등에게 개찬을 명하였다. 이때에는 사체史體의 문제가 새로이 제기되었다. 이에 세자(뒤에 문종)와 함께 왕에게 건의해 편년체編年體(역사를 연年⋅월月⋅일日의 연대순으로 서술하는 방식)에서 새로이 기전체紀傳體(인물을 중심으로 서술하는 방식)로 편찬하기로 허락을 받았다.

마침내 문종 원년에 현재 전하고 있는 기전체 『고려사』가 빛을 보게 되었다. 1451년(문종 원년) 8월 김종서 등에 의해 태조부터 공양왕까지 32명 왕의 연대기인 세가世家 46권, 천문지天文志~형법지刑法志까지 10조목의 지志 39권, 연표年表 2권, 1,008명의 열전列傳 50권, 목록目錄 2권을 합해 총 139권의 『고려사』가 편찬되었다. 이와 같이 조선 왕조가 건국된 이후 전대사前代史를 방대하게 정리한 것은 『고려사』가 지나간 역사에 대한 정리뿐만 아니라, 고려 군신들의 자취를 참고로 하여 새로운 조선 왕조의 통치에 적극적으로 이용하려는 목적이 있었기 때문이다. 그러나 곧바로 인쇄되지 못하고 1454년(단종 2년) 10월 정인지의 이름으로 인쇄 반포되었다.

이같이 『고려사』가 완성되기까지 상당한 기간이 소요되고 우여곡절을 겪게 되었지만, 이 과정에서 편찬 체제의 변화는 물론 소략했던 내용이 보충되고, 인물 평가 문제 등의 오류가 어느 정도 시정되는 효과를 거둘 수 있었다.

『고려사』는 조선 건국의 정당성을 알리고, 고려의 역사에서 조선을 통치하는 교훈을 찾기 위해 만들었다. 비록 조선 초기 정치 현실이 『고려사』 편찬에 영향을 미쳤으나, 그 때문에 『고려사』의 사료적 가치가 결코 훼손되지 않았다.

『고려사』는 고려 왕조사에 관한 가장 풍부한 기초 자료집이다.

『고려사』는 철저하게 원사료原史料를 충실하게 재구성한, 즉 원전 자료를 편집하는 방식으로 편찬되었다.

『고려사』는 고려 왕조사에 관한 가장 풍부한 기초 자료집이다.

『고려사』는 철저하게 원사료原史料를 충실하게 재구성한, 즉 원전 자료를 편집하는 방식으로 편찬되었다.

『고려사』의 구성

『고려사高麗史』는 역사적 사실을 내용에 따라 몇 가지 범주로 나누어 서술하는 기전체 역사책이다.

『고려사』는 세가世家 46권, 지志 39권, 표表 2권, 열전列傳 50권, 목록目錄 2권 등 총 139권으로 구성되어 있다.

「세가世家」에서는 태조에서 공양왕에 이르는 32명의 국왕 관련 기사를 수록하였다. 34명의 국왕 가운데 우왕禑王과 창왕昌王은 열전에 강등되었기 때문에 32명의 왕기王紀만 있게 된 것이다. 「세가」는 『고려사』 전체의 33.6%나 되는데, 다른 기전체 사서史書의 본기本紀에 비해 많은 분량을 차지하고 있다. 이는 『고려사』가 국왕 중심의 역사 서술 태도를 지녔음을 보여 주는 것이라 하겠다.

범례凡例를 통해서 보면, 「세가」는 『한서漢書』와 『후한서後漢書』, 그리고 『원사元史』에 기준하여 사실事實과 언사言辭를 모두 기록하였고, 종宗⋅폐하陛下⋅태후太后⋅태자太子⋅절일節日⋅제制⋅조詔와 같은 칭호도 당시 불려졌던 바에 따라 그 사실을 그대로 두었다. 원구圓丘⋅적전籍田⋅연등燃燈⋅팔관八關 등과 같은 상례적인 일은 처음 보이는 것만 써서 그 예例를 나타내고 왕이 몸소 행하였으면 반드시 쓰는 것을 원칙으로 하였다. 이러한 직서直書의 원칙은 군주의 권위와 고려 국가의 위신을 높이는 효과를 동시에 거두기 위한 것이었다.

「지志」는 고려 문물을 망라한 것으로서 고려 시대 연구에 중요한 자료를 제공해 주는 부분이다. 「지」의 편제는 『원사』에 준하였는데, 『고려사』에 없는 것은 ‘하거지河渠志’뿐이다. 『원사』의 ‘예악지禮樂志’는 『고려사』에서 ‘예지’와 ‘악지’로 구분하였으며, ‘제사지祭祀志’는 ‘예지’에 포함시켰다. 『고려사』 각 「지」는 『고금상정례古今詳定禮』와 『식목편수록式目編修錄』 및 제가諸家의 잡록雜錄을 취하여 작성되었으며, 그 내용은 연원이 없는 일반적 기사와 연월이 있는 편년적 기사 등 두 가지 형태가 있다. 각 「지」마다 첫머리에는 서문을 싣고 있는데, 이를 통해 『고려사』 편찬자들의 고려사 인식 태도를 이해할 수 있다.

「표表」는 『삼국사기』의 형식에 따라 연표만 작성하였다. 연표는 당말唐末 오대五代⋅송宋⋅요遼⋅금金⋅원元⋅명明 등을 상국上國으로 분류하여 위에 쓰고, 고려를 그 밑에 배치하는 형식으로 작성되었다. 그 내용은 주로 왕의 연호年號⋅책왕冊王⋅견사遣使⋅탄훙誕薨⋅내란內亂⋅외란外亂 등 군주 및 종사宗社의 안위安危와 관련되는 사건들만 기록하였다.

「열전列傳」 50권은 후비전后妃傳에서 반역전叛逆傳에 이르기까지 13개의 열전으로 분류⋅편성되었다. 이 가운데 제신전諸臣傳이 29권으로 가장 많은 분량이고, 그다음이 반역전으로 11권이며, 후비后妃⋅종실宗室⋅폐행嬖幸⋅간신전姦臣傳이 각각 2권이다. 양리良吏⋅충의忠義⋅효우孝友⋅열녀烈女⋅방기方技⋅환자宦者⋅혹리전酷吏傳 등 7개의 열전은 나머지 2권에 수록되어 있다. 중국 역대 사서의 열전에는 반신전叛臣傳과 역신전逆臣傳이 나누어져 있는데, 『고려사』에서는 반역전으로 한데 묶여 있다. 우왕⋅창왕 대代의 기사는 바로 이 반역전에 강등되어 있으며, 그 분량은 2두 권에 달한다.

「열전」은 『고려사』 전체의 36.5%를 차지하고 있다. 『고려사』에서 신하들의 활동을 서술한 「열전」이 「세가」보다 낮은 비중으로 처리되었다는 것은 여기에 군주 중심의 역사 인식이 반영되었음을 의미한다. 왕실 관계 인물들의 열전인 후비전과 종실전이 각각 2권이나 차지하고 있는 것도 그 결과라 하겠다. 각 「열전」에는 서문序文이 실려 있는데, 여기에 해당 열전을 싣는 목적을 서술하였다.

『고려사』의 특징과 역사적 가치

1) 기전체의 관찬 사서

정도전이 편찬한 『고려국사』는 37권이다. 현재의 『고려사절요』 역시 35권이다. 모두 편년체로 쓰였다. 반면에 기전체의 『고려사』는 무려 139권이나 된다. 기전체 『고려사』는 내용이 방대하기 때문에 편년체 형식으로 담을 수 없는 다양하고도 풍부한 사실들을 담고 있다. 고려 당대의 문화를 객관적이고 종합적으로 정리하려는 세종의 실사구시적인 태도도 기전체로 서술 체제를 바꾼 또 다른 이유였다.

『고려사』 편찬자들은 역사를 움직이는 것을 왕과 왕의 정치를 보필하는 신하, 그리고 통치 제도로 파악하였다. 이는 편년체를 쓴 역사가들의 역사관에 비해 역사를 보다 구조적인 측면에서 보려고 한 관점이라 할 수 있다. 이들의 역사관은 비록 지배자 중심으로 역사를 보았지만, 신하는 충직하고 현명한 자가 발탁되어야 한다고 본 점에서 고대의 권위주의적 군주 중심 역사관보다 한층 발전된 것이었다.

2) 흥망 사관 - 조선 왕조 건국의 역사적 정당성

조선 시대 초기의 역사가들은 흥망 사관의 입장에서 고려 왕조사를 서술하였다. 즉, 고려 시대 전기前期는 잘 다스려진 치세治世였는데, 후기後期는 모든 것이 문란하여 왕조가 멸망의 길로 들어선 난세亂世였다는 관점에서 바라본 것이다. 이는 위화도 회군 이후 난세의 고려 왕조를 바로잡으려 했던 이성계와 사대부 세력의 개혁과 나아가 조선 왕조 건국의 정당성을 부각하려는 목적 때문임은 말할 필요가 없다. 이러한 흥망 사관興亡史觀 역시 조선 왕조 건국의 역사적 정당성을 어떻게 서술할 것인가 하는 문제에서 채택된 사관이었다.

『고려사』 편찬자들의 고려 시대에 대한 역사관을 살펴보면, 초기에는 당唐나라의 정치⋅군사⋅토지 제도를 받아들여 발전된 국가 체제를 성립시켰으나, 무신武臣 정권으로 국가 제도가 무너짐으로써 고려 사회는 파탄에 이른다는 것이었다. 그리고 그러한 무신 정권의 폐단은 고려 멸망의 원인으로 인식되었다. 이러한 인식은 왕조가 건국-쇠퇴-멸망한다고 본 점에서 왕조 순환 사관이라 할 수 있다.

하지만 고려 전기를 긍정적으로 보고 후기를 부정적으로 기술한 것은 조선 왕조의 건국을 긍정적으로 파악하려 했을 뿐만 아니라, 숭문주의崇文主義에 따른 무신에 대한 지나친 비판이라는 지적도 있다.

고려사는 고려의 역사를 파악하기 위한 가장 중요한 원천 사료이고, 고려 시대 사료를 그대로 수록해 사실 관계의 객관성과 신뢰성이 뛰어나며, 고려의 문물과 제도에 대한 풍부한 정보가 수록됐다는 점에서 역사⋅문화사⋅문헌학적 가치가 탁월하다.

3) 사대 명분론의 극복

고려 왕조사가 긴 시간의 난산難産을 겪은 또 다른 이유는 조선 시대 초기의 지배층이 명明나라와 조선을 각각 천자국天子國과 제후국諸侯國의 관계로 생각했던 대외적인 명분론에 입각하여 고려 왕조 역사의 일부를 다시 수정하려는 문제 때문이었다.

명나라를 천자의 나라로, 조선 왕조를 그 제후국으로 생각했던 조선 시대 초기의 지배층들에게 천자국으로 자처하여 그에 걸맞은 용어와 제도를 사용했던 고려 왕조의 역사를 그대로 역사 서술에 반영하는 일은 천자와 제후 사이의 사대 명분 질서를 무너뜨릴 수도 있는 참람僭濫한 것으로 비춰졌던 것이다.

세종世宗은 정도전 등이 고친 용어를 모두 고려실록의 내용대로 다시 고쳐 쓰라는, 즉 사실을 사실대로 올바르게 쓰라는 이른바 ‘이실직서以實直書’의 원칙을 천명하였다. 사대 명분론에 입각한 고려 왕조사 편찬 방침은 잘못된 것이며, 당시의 용어대로 사실에 입각하여 고려 왕조사를 편찬한다는 원칙이 최종적으로 확정되면서, 다시 고친 역사서가 1424년(세종 6년) 편찬된 『수교고려사』이다.

물론 이러한 원칙이 고려 왕조사 편찬에 완전히 적용되지 않았다. 역대 군주들에 대한 역사를 기록한 본기本紀를 제후의 역사를 기록한 세가世家로 고친 사실 따위에서 사대 명분론의 흔적이 『고려사』 편찬에 어느 정도 남아 있음을 알 수 있다. 그럼에도 불구하고 고려 왕조의 역사 전통을 존중한 세종의 이러한 원칙 표명으로 인하여 고려 왕조가 중원 대륙의 국가와 함께 황제국 체제로 당당하게 국체를 유지했던 귀중한 사실을 알 수 있게 되었다. 이는 고려 왕조의 문화적 자산을 새롭게 인식하는 소중한 자료가 된다.

4) 풍부한 자료집

『고려사』는 고려 왕조사에 관한 가장 풍부한 기초 자료집이다. 편찬에 착수한 지 3년 만에 37권의 『고려국사』가 완성된 것은 고려 말 찬술된 역사서에 힘입은 것이다. 『고려사』 편찬이 처음부터 역사가의 독창적인 저술이 아니라 기존의 자료를 모아 편집하는, 일종의 자료집 편찬에서 출발했음을 알려 준다. 뒤에 기전체로 서술 체제가 바뀌면서 그러한 성격은 더욱 두드러지게 되었다.

『고려사』는 철저하게 원사료를 충실하게 재구성한, 즉 원전 자료를 편집하는 방식으로 편찬되었다는 점에 연구자들은 동의하고 있다. 현재 전해지는 고려 시대 묘지명 자료가 실제로 『고려사』 열전의 내용에 그대로 반영된 사실에서 알 수 있다. 편찬의 방향을 둘러싼 정치적인 입장 때문에 원사료의 일부가 취사선택되는 경우는 있었으나, 찬술자가 스스로 문장을 만들어 내용을 보충하지 않은 점은 누구나 인정하고 있다. 특히 조선 초기 역사가의 사론이 전혀 실려 있지 않은 점도 이 책이 사실을 충실하게 모은 자료집으로서의 객관성을 유지하려는 노력의 흔적이다.

왕조가 멸망한 뒤 편찬되어 엄밀한 의미에서 『고려사』는 2차 사료지만, ‘고려실록’과 같이 당대에 작성된 원래의 사료를 그대로 옮겨 적은 방식으로 편찬된 점에서 당대에 편찬된 1차 사료와 다를 바 없다. 『고려사』가 자료집으로서의 가치와 특성을 지니고 있다는 사실은 바로 이 때문이다. ■

© 월간개벽. All rights reserved.