조선의 도성, 한양漢陽

[열두 개 도시로 찾아가는 국통 맥 여행]

*第宅凌雲屹立 큰 집들 구름 위로 우뚝이 솟고

閭閻撲地相連 여염閭閻은 땅에 가득 서로 연이어

朝朝暮暮煙火 아침마다 저녁마다 밥 짓는 연기

一代繁華晏然 한 시대는 번화하고 태평하리.

- 한양 도성을 노래한 삼봉 정도전의 시詩 〈신도팔영新都八詠〉 중 제4경 제방기포諸坊碁布 부분. 삼봉은 특히 ‘위정爲政, 즉 정치란 (백성들의) 먹을 것을 풍족히 하는 데 있다.’라고 보았다.

*조선 전기 성종 때의 한양의 열 가지 풍경, 한도십영漢都十詠

장의심승藏義尋僧 : 장의사(세검정)로 찾아드는 스님들의 모습

제천완월濟川翫月 : 한강 변 제천정(한남동)에서의 달구경

반송송객盤松送客 : 반송방(서대문 사거리)에서의 길손을 전송하고 맞이하는 모습

양화답설楊花踏雪 : 한겨울에 양화진의 눈길을 걷는 정경

목멱상화木覓賞花 : 남산의 꽃구경

전교심방箭郊尋芳 : 전관평(살곶이벌)의 봄날 향기로운 꽃놀이

마포범주麻布泛舟 : 마포강 잠두봉 아래에서의 한가한 뱃놀이

흥덕상련興德賞蓮 : 흥덕사(혜화동) 연못의 연꽃 구경

종가관등鐘街觀燈 : 사월 초파일의 종로 연등 축제

입석조어立石釣魚 : 한강 두모포 앞 입석포(금호동)에서의 낚시

*조선 후기 고종 때 국도팔영國都八詠에 소개된 서울의 경승

필운화류弼雲花柳 : 서촌 필운대의 꽃과 버들

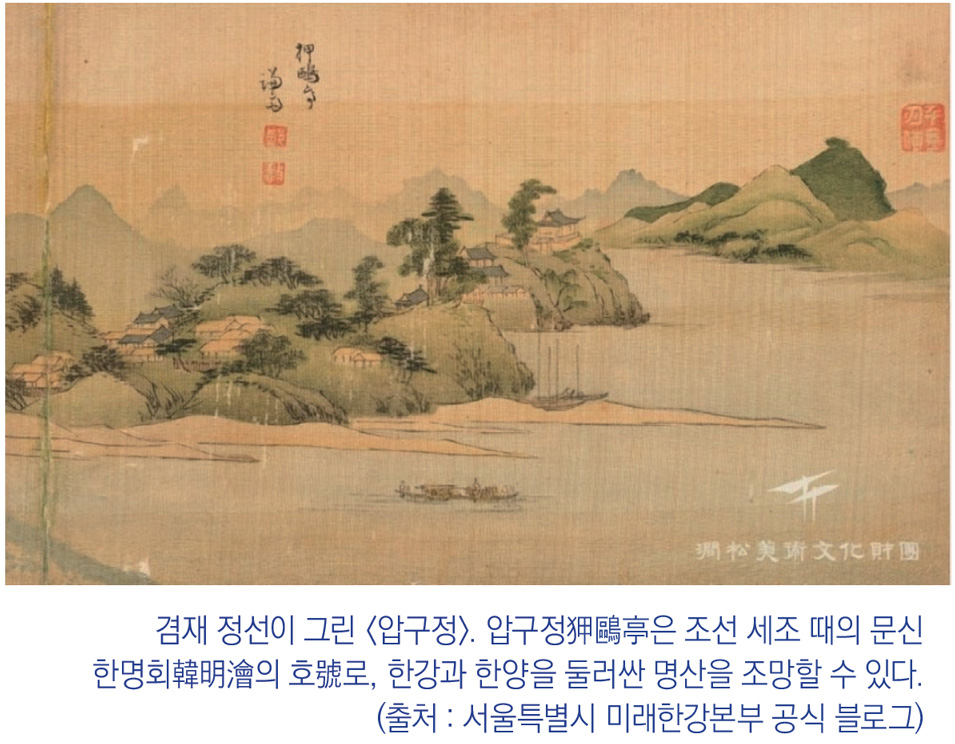

압구범주鴨鷗泛舟 : 한강 변 압구정의 배 띄우기

삼청녹음三淸綠陰 : 북악 삼청동의 시원한 녹음

자각관등紫閣觀燈 : 자하골 창의문에서 보는 관등놀이

청계관풍淸溪觀楓 : 청풍계의 단풍놀이

반지상련盤池賞蓮 : 서부 반송정의 서지西池 연꽃 구경

세검빙폭洗劍氷瀑 : 세검정 계류의 시원한 폭포

통교제월通橋霽月 : 광통교에서 보는 비 개인 후의 맑은 달

조선의 도읍지, 한양

한양이 조선의 수도가 되었고, 상징적인 법궁인 경복궁景福宮이 지금 자리에 지어지기까지는 우여곡절이 많았다. 태조 이성계는 신하와 백성들에게 고려는 망했고 이제 새로운 나라가 생겼다는 걸 확실히 인식시키고 싶었다. 새 왕조가 탄생했으니, 새로운 도읍이 필요했다.

새 수도를 찾아라

처음 후보지는 충남 계룡산 신도안新都案. 천도지로 거론되면서 붙여진 신도新都란 명칭이 지금까지 사용되고 있는데, 풍수지리상 도읍지로 적당하지 않다는 얘기와 더불어 이곳은 이씨李氏의 땅이 아니고 이 땅을 쓸 주인은 미래에 따로 있다는 참언讖言 등으로 중지되었다. 다음으로는 파주 적성, 도라산, 무악, 한양 등이 거론되었는데, 태조 이성계는 한양漢陽을 수도로 정했다.

하지만 신하들의 강력한 저항에 부딪혔다. 왕조만 바뀌었지 그들은 개경開京(개성開城)에 재산과 근거지를 둔 고려 왕조의 신하들이었기 때문이다. 그러나 장수 특유의 추진력과 군사 작전을 방불케 하는 실행력으로 태조 3년 신도궁궐조성도감新都宮闕造成都監을 설치하여 새 수도의 도시 계획을 구상하였고, 그해 11월 마침내 한양으로 천도遷都하였다. 천도하는 데는 풍수지리설風水地理說을 많이 참작하였다. 태조 6년에 {[한성부漢城府}}라는 행정구역명을 정하면서 수도 한성부가 틀을 잡게 된다.

점占을 쳐서 한양 도성을 정하다

이후 2대 국왕 정종定宗이 왕자의 난 때 혈육과 공신들의 피를 너무 많이 보았다는 이유를 들어 개경으로 잠시 환도還都했었다. 3대 태종太宗은 집권 이후 한양으로 환도하려 했지만, 개경과 무악母岳(신촌 연희동 일대)을 주장하던 신하의 반대가 만만치 않았다. 여기에는 한국 풍수의 비조인 도선道詵 대사가 점지해 준 길지인 개경을 두고, 풍수지리상 격格이 떨어져 보이는 한양으로의 천도가 달갑지 않았던 사정도 있었다.

하지만 강력한 왕권 정치를 지향했고, 합리적인 유학자 출신인 태종은 이를 못마땅해했다. 한양으로 가려는 태종은 부소명당扶蘇明堂(송악松嶽)이 최고라는 서운관 관리들과 계속해서 입씨름을 벌여야 했다. 결국 태종은 “내가 종묘에 들어가서 엽전을 던져 볼 테니 그 결정에 따르라.”라는 말과 함께 사촌 형인 완산부원군 이천우를 시켜 엽전을 던져서 점占을 치게 한다. 결과는 2길吉 대 1흉凶으로 나와서 한양으로 환도를 단행했다. 이는 조선왕조실록에 쓰인 실화다(태종 4년, 1404 갑신년 10월 6일 갑술 첫 번째 기사). 이후 태종 5년(1405) 10월 8일 개경을 떠나 11일에 한양으로 들어옴으로써 비로소 완전하게 천도를 완료했다.

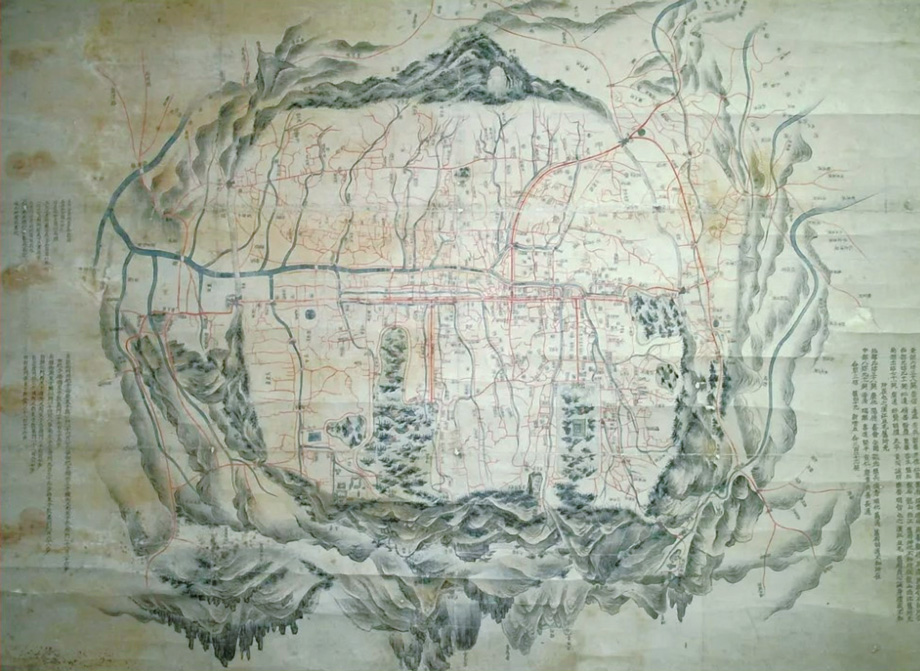

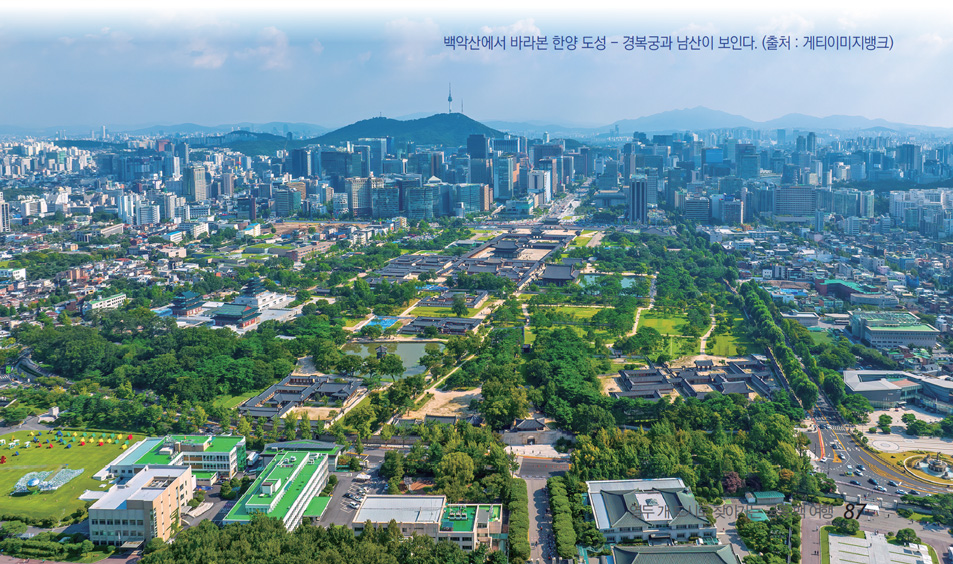

한양의 공간적 구조

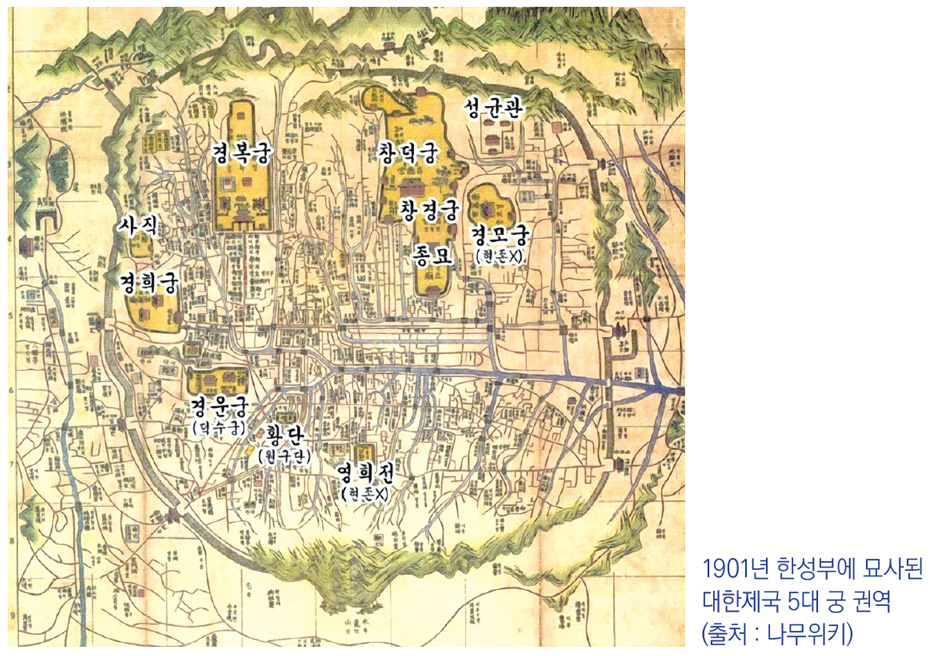

한양은 『주례周禮』 고공기考工記의 내용을 바탕으로 도읍을 건설하였는데, 궁궐을 중심으로 ‘좌묘우사左廟右社, 전조후시前朝後市’의 원칙을 적용했다. 가장 먼저 서쪽(우右)에 사직社稷을 완공하고 궁궐을 세운 뒤, 그 동쪽(좌左)에 종묘宗廟를 완성하였다. 광화문 앞[前]에는 {[육조六曹}} 관서를 배치하여 관아가官衙街로 하였다. 시장市場은 지형상의 이유로 궁궐의 동쪽 편에 치우쳐 종로鐘路를 중심으로 발달하였다. 한양의 방위를 튼튼히 하기 위해 백악산과 낙산⋅남산⋅인왕산을 잇는 약 17킬로미터의 성벽을 쌓았다. 도성의 행정구역은 동⋅서⋅남⋅북⋅중부의 오부五部를 두고 그 밑에 52방坊을 두었다.

궁궐 도시, 한양

궁궐

궁宮은 왕이 사는 곳만이 아니다. 즉위 전 살던 집, 은퇴한 상왕이 사는 곳, 왕의 생모가 살던 곳, 왕과 왕세자 혼례식 때 신부를 맞이하던 집도 모두 궁으로 불렀다. {[궐闕}}은 궁을 수비하는 방어 시설(궁을 둘러싼 높은 성문, 담장 등)을 말한다.

시장과 종묘사직

경복궁 앞에는 지금의 정부 종합 청사처럼 의정부議政府와 육부六部(육조六曹, 육관六官) 관서가 있었다. 이 세종로에서 내려오다 만나는 곳이 바로 종로鐘路이다. 종로의 동쪽과 서쪽에 각각 동대문東大門과 서대문西大門이 자리한다. 종로는 궁궐과 관아에 물품을 대던 육의전六矣廛을 중심으로 시장市場이 형성되었던 곳이다. 서양은 마켓market, 곧 시장이 도시를 형성하는 중요한 조건이었다.

동양에서도 ‘도시都市’라는 말 중 ‘시市’는 시장을 뜻하는 말이었다. 그렇다면 ‘도都’의 의미는 무엇일까? {[도都는 “역대 천자의 종묘宗廟가 있는 곳}}”이라고 하였다. 『좌전左傳』에서는 “선대의 신주神主를 모신 종묘가 있는 곳이면 도都이고, 없으면 읍邑”이라고 했다. 그래서 왕가의 정통성을 상징하는 종묘는 한양에만 있어서 도성都城이고, 지방 도시는 사직단만 있어서 읍성邑城이라고 했다. 종묘에는 역대 국왕과 중전의 신주가 모셔져 있다.

{[사직社稷은 토지신[社]과 곡식의 신[稷]에 제사 지내는 곳}}으로 제단이 두 개이다. 서울 사직단社稷壇은 경복궁의 서쪽 인왕산 아래 단군 성전 근처에 있으며, 국토와 곡식의 번창을 기원하는 곳이기에 나라를 다스리는 통치자에게는 매우 중요한 의미를 지니고 있는 장소다. 아무리 정치를 잘해도 백성을 먹여 살리지 못하면 그건 무능한 왕이다.

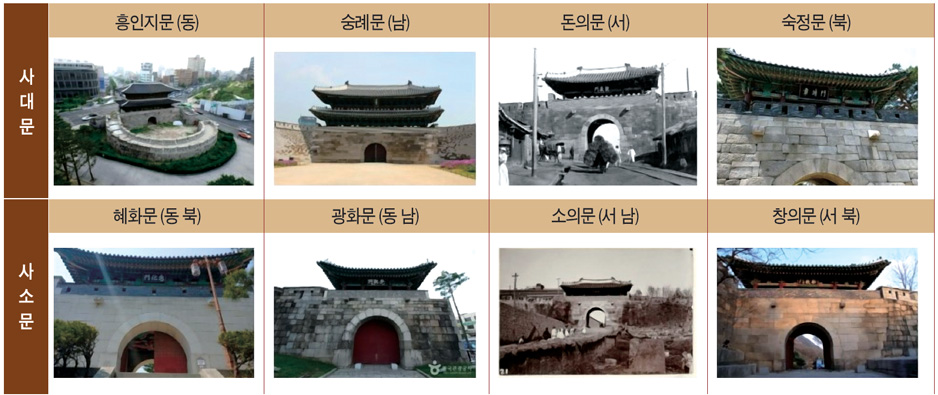

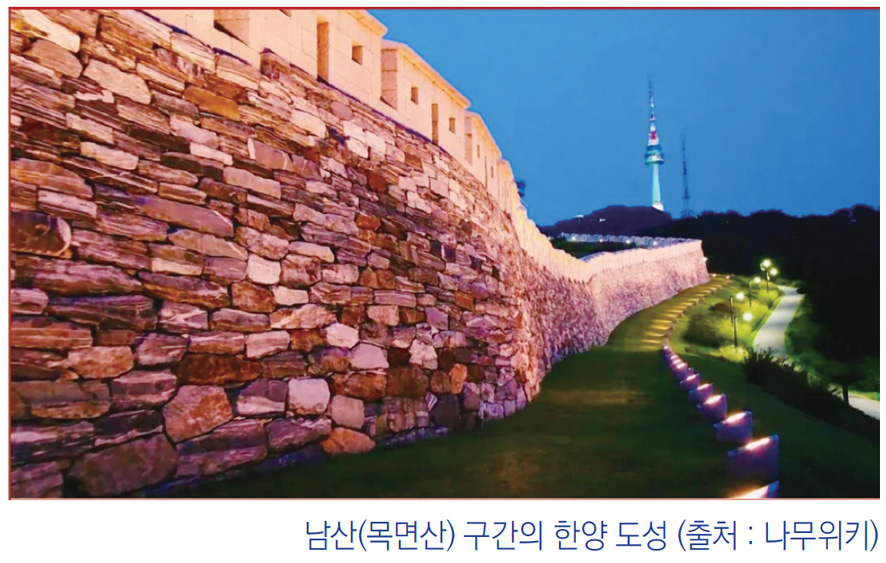

숨은그림찾기 성곽 도시, 한양 도성

한양 도성都城은 산山과 성문城門으로 이루어진다. 한양 도성은 궁궐을 중심으로 북서남동 방향에 백악산白岳山(북악산北岳山), 인왕산仁王山, 남산南山, 낙산駱山 등 네 개의 산이 있다. 그 사이를 성문과 성곽으로 이어 도시 전체에 성곽을 조성했다. 백악산과 인왕산 사이에 창의문彰義門. 인왕산과 남산 사이에 서대문西大門, 서소문西小門, 남대문南大門이 있다. 남산과 낙산 사이에 광희문光熙門과 동대문東大門 그리고 낙산과 백악산 사이에 혜화문惠化門이 있다. 그 사이를 성곽으로 이으면 된다.

성곽은 안과 밖을 나누는 장벽障壁이며, 동시에 하나의 경로經路가 된다. 길 아닌 길인 셈이다. 성곽은 안과 밖을 같이 볼 수 있는 지점이 되기도 한다. 그래서 한양 도성을 따라 걷는 순성巡城은 본래 한양의 경관을 볼 수 있고 서울의 확대 과정을 확인할 수 있는 여정이라 할 수 있다.

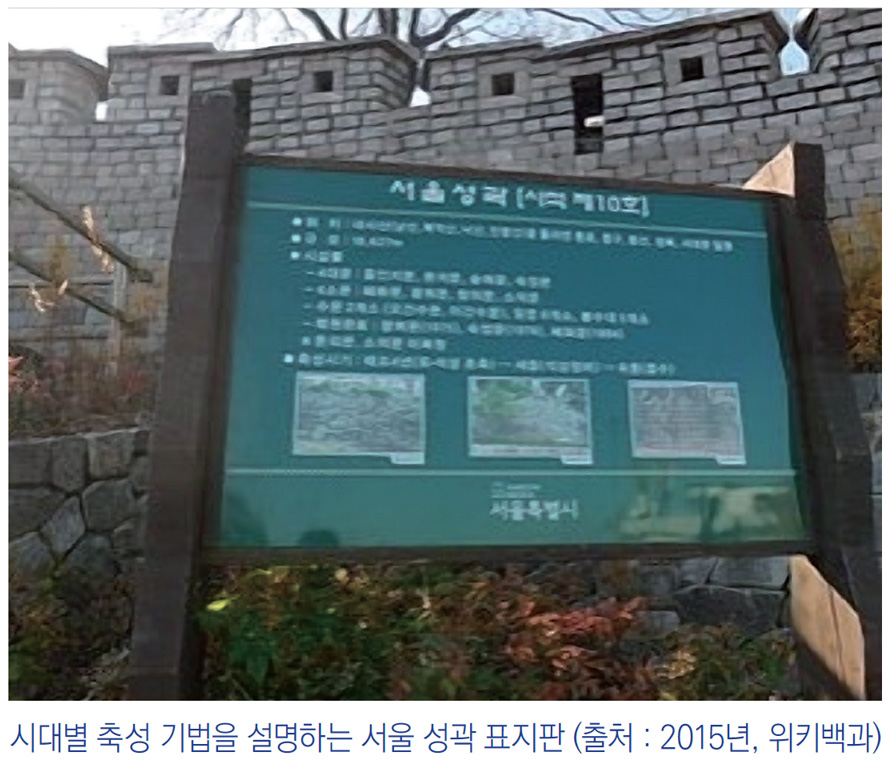

성곽의 파괴와 복원

한양이 성곽 도시라는 점을 인지하지 못한 이유는 일제 강점기 이후 도심과 시가지가 확장되면서 도시의 확장을 방해하는 요소를 제거할 필요성 때문이었다. 최초로 성곽이 철거되기 시작한 때는 대한제국 시기에 전차가 도입되면서부터였다. 남대문과 동대문 근처 성벽이 가장 먼저 허물어졌다. 그러나 일제 강점기 때는 본격적으로, 그리고 계속해서 성곽을 파괴했다. 단순히 도시 확장의 방해가 되는 구조물이어서 그런 게 아니라 조선 시대의 상징인 한양을 보호하는 장치였기 때문에 일부러 일제는 성곽 파괴를 방조했다고 할 수 있다.

또 다른 한양, 성저십리城底十里

성외 지역과 역원驛院 제도

한양의 경계는 사대문 안쪽만이 아니다. 도성 문을 나와 경기도로 향하는 길에 있는 지역인 ‘성저십리城底十里’가 있다. ‘서울의 도성 밖 십 리 안에 해당하는 지역’이라는 뜻으로 성외城外 지역이라고도 부르는 이곳도 엄연히 한성부 관할이다. 서울 시장 격인 정2품 한성 판윤判尹은 현재의 도지사 격인 종2품 관찰사觀察使보다 더 높은 직급으로 중앙에 속해 있었다.

사대문 안 성내 지역과는 다르게 상주인구가 상당히 적은 편이었으며, 매장과 벌목 등이 금지되어 있었다. 조선 시대 왕릉이나 공동묘지가 성저십리 바로 코앞인 구파발이나 태릉 등에 있었거나 강남, 남양주 등 주변 지역에 있었던 것은 이런 연유에서 비롯되었다.

성 밖 사람들의 생활

성 밖 사람들은 주로 농사農事를 지었다. 대표적인 지역이 왕십리 일대이다. 인근에 경농의 시조이신 염제 신농씨에게 제를 올리는 선농단先農壇이 있는 것도 농사와 관련이 있다. 현재 마포구나 서대문구 등 침수가 자주 되는 지역은 농업 지대라고 보면 된다.

도성 안이 문文의 공간이라면, 도성 밖은 무武의 공간으로 나루터[津]는 군대가 주둔한[鎭] 곳이기도 했고, 한강은 군대 사열, 수전 훈련, 화포 시험을 하던 장소이기도 했다. 또한 성 밖에 사는 일반 백성을 구제하고 병을 치료해 주는 관청으로 활인서活人署가 있었는데, 동서로 설치되어 있었다. 동활인서는 동소문(당시 홍화문, 후에 중종 때 혜화문) 밖에, 서활인서는 서소문(당시 소덕문, 영조 때 소의문) 밖에 두어 병자와 오갈 데 없는 자들을 거두어 치료하고 옷과 음식을 지급했다는 기록이 있다.

한양의 산수山水

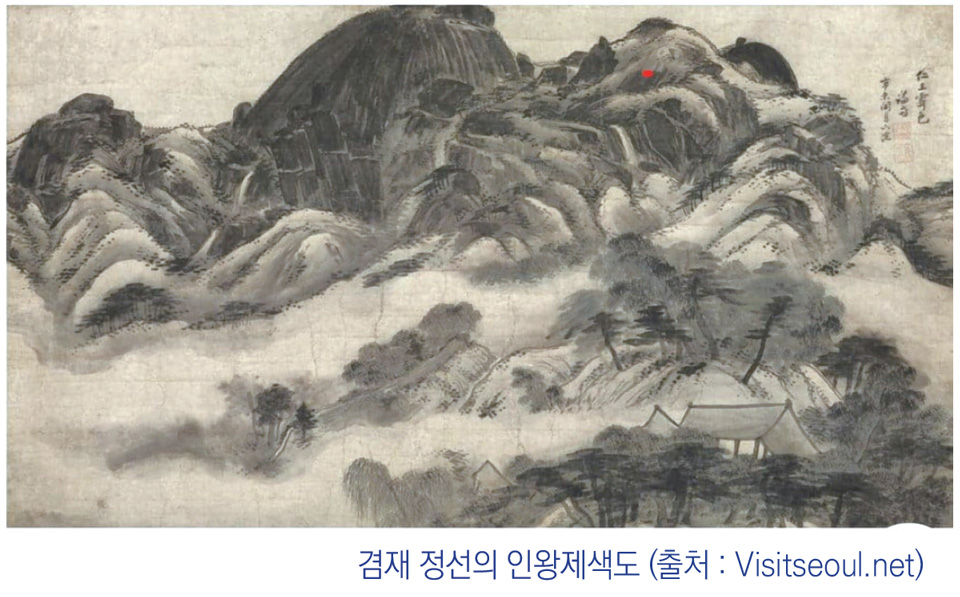

한양의 산세

한양은 북한산北漢山(삼각산, 836m)을 최고점으로 하면서 광주산맥의 한 줄기인 도봉산道峯山이 백운대⋅인수봉⋅노적봉의 3개 봉우리가 솟아 있는 북한산과 이어져 있다. 그 산줄기는 다시 남으로 뻗어 경복궁 뒤 {[백악산}}(342m)을 솟게 하였다. 그리고 백악산에서 동으로 나아간 산줄기는 낙산(125m)으로, 중앙으로는 창덕궁의 뒷산 응봉膺峰이 서로 뻗은 산줄기에 인왕산이 있다. 인왕산에서 갈라져 나간 산줄기가 남쪽으로 흘러 숭례문을 지나 남산(265m)⋅응봉산鷹峯山(175m)과 이어져 있고, 서쪽은 무악재의 안부鞍部를 지나 안산鞍山(296m)과 이어져 있다.

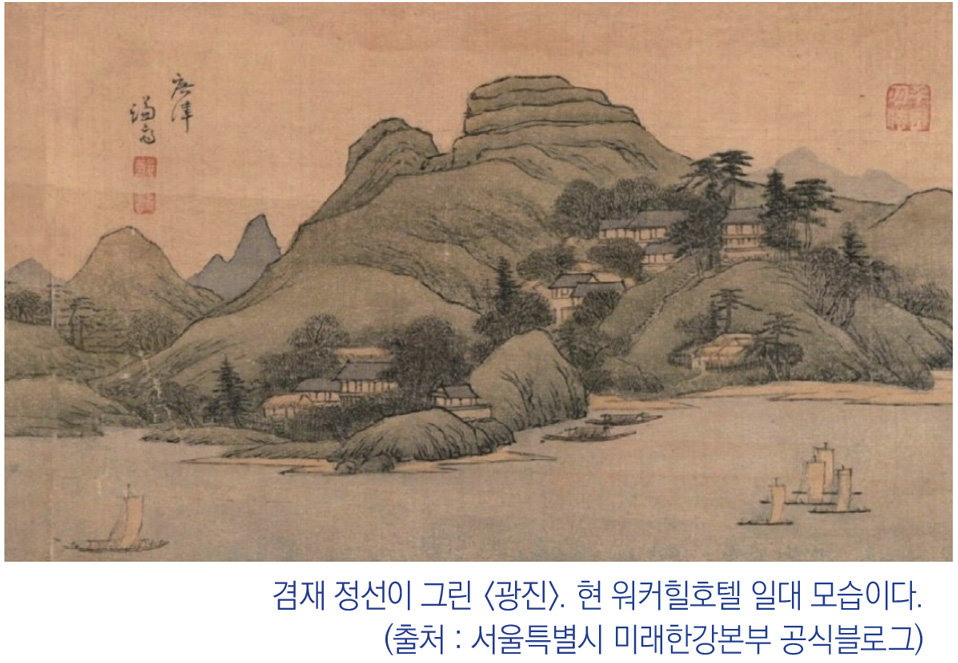

한양의 강, 한강漢江

한강은 상류부터 하류에 이르기까지 여덟 개의 다른 이름을 지니고 있었다. 뚝섬에서 옥수동 앞을 동호東湖, 한남동 앞은 한강漢江, 동작동 앞은 동작강銅雀江(동적강銅赤江), 노량진 앞은 노들강, 용산 앞은 용호龍湖 또는 용산강龍山江, 마포 앞은 마포강麻浦江, 서강과 양화진 구역을 서강西江, 김포 북쪽을 조강祖江이라 불렀는데, 지금은 이런 이름이 사라진 지 오래이다.

옛날의 강은 지금의 고속도로와 같은 역할을 했다. 그래서 옛 도시는 강을 끼고 형성이 된다. 한양이 조선의 도읍이 되는 여러 이유 중 사방으로 물길이 닿는다는 점도 큰 장점으로 작용했다.

한양의 역사

조선 이전의 역사

한양 지역은 백제의 북한성北漢城 혹은 한산성漢山城으로, 북진 중이었던 근초고왕 대에 잠시 천도를 한 기록이 있다. 이후 장수왕 때 고구려가 점령하면서 북한산군北漢山郡이라 하였다. 별칭은 남평양이었다고 한다. 그러다 신라 진흥왕이 고구려로부터 현 경기도 지역을 빼앗으면서 신주新州를 설치했고, 곧 한산주漢山州로 이름이 바뀐다. 신라 경덕왕 때 한양漢陽이라는 지명이 정해졌다. 고려 때는 경복궁 뒤 청와대 근처로 추정되는 남경南京이 있었다.

한양이라는 뜻

한양漢陽이라는 지명은 한강[漢]의 북쪽[陽]에 있는 지역이라는 뜻이다. 양陽은 강의 북쪽 지역, 산의 남쪽 지역에 쓰이는 접미사로 전형적인 배산임수背山臨水의 지역이다. 한강이라는 명칭은 우리말 ‘한가람’에서 비롯하였다. 옛말에서 ‘한’은 ‘큰’, ‘한창인’을 뜻하는 말이며, 가람은 강을 가리킨다. 즉 ‘큰 강’이라는 뜻으로 한자 표기의 ‘漢’은 음차일 뿐, 중국과는 관계가 없다.한양은 조선의 정치적 중심지로, 한양 성벽으로 둘러싸인 사대문과 사소문이 있고 내부에는 여러 궁궐과 종묘가 갖추어져 있으며 양반 관료 계층이 모여 살았다. 하지만 대일 항쟁기에 주요 건물들을 허문 일과 한국전쟁으로 인한 화재, 목조 건물의 한계, 경제 개발 시기의 도심 재개발로 과거 한양의 모습들이 많이 남아 있지는 않다. 복원된 서울 한양 도성과 사대문, 경복궁, 창덕궁 등의 궁궐, 북촌과 서촌의 한옥 마을 등에서 대한제국과 조선 후기의 한양 모습을 찾아볼 수 있다.

대한제국의 수도, 한성

대한제국과 대한민국

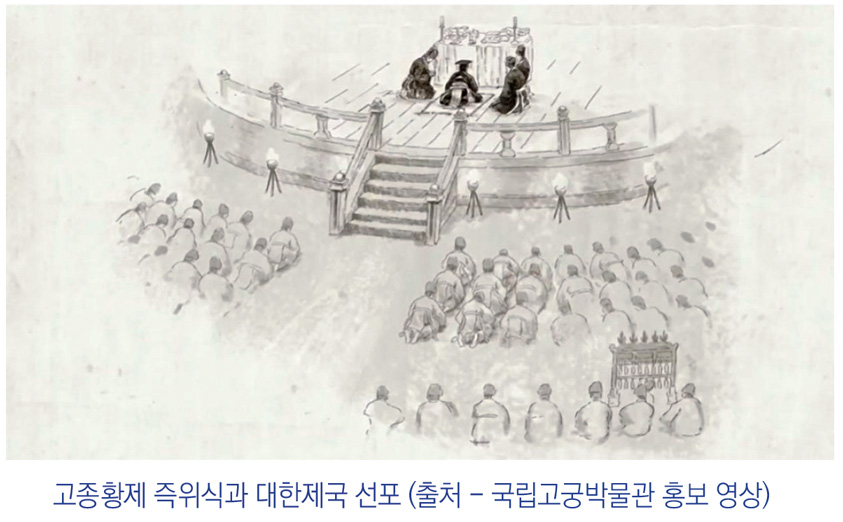

대한제국大韓帝國은 1897년(광무 원년) 10월 12일 조선이 제국을 선포하여 세워진 전제군주제 국가로, 우리 역사에서 성립된 마지막 군주국이다. 당시 고종高宗은 국운이 기울어져 가는 상황에도 우리 민족의 ‘천손天孫’ 사상과 상제님을 신앙하는 ‘신교神敎’를 복원하는 차원에서, 환구단圜丘壇을 세우고 천제를 올리며 제국을 선포한 것이다. 국호를 대한大韓으로 바꾸고, 왕의 지위를 황제皇帝로 격상하였으며 연호는 광무光武라 하였다.

조선 전기에는 환구단을 세우며 천제天祭를 올리기도 했지만, 임진왜란과 병자호란을 겪으며 모화慕華 사대주의로 빠져들면서 자주적인 면모를 상실했다. 1만여 년의 우리 국통 맥 가운데 정신사적으로 가장 피폐했던 시기라 할 수 있을 것이다.

짐이 덕이 없다 보니 어려운 시기를 만났으나 상제上帝}께서 돌봐 주신 덕택으로 위기를 모면하고 안정되었으며 독립의 터전을 세우고 자주의 권리를 행사하게 되었다. …… 올해 9월 17일 백악산白嶽山의 남쪽에서 천지天地에 고유제告由祭를 지내고 황제의 자리에 올랐다. 국호를 ‘대한大韓’으로 정하고 이 해를 광무光武 원년元年으로 삼는다.

- 고종실록 광무 1년(고종 34년) 10월 13일 고종 광무제의 즉위 조서詔書 중

- 고종실록 광무 1년(고종 34년) 10월 13일 고종 광무제의 즉위 조서詔書 중

1919년 4월 11일 공포된 대한민국 임시헌장臨時憲章(대한민국 임시정부의 기본법)에서는 대한제국의 황실皇室을 우대한다고만 적혀 있었던 데 반해, 같은 해 9월 11일 공포된 임시헌법臨時憲法에서는 제3조에 대한민국의 강토는 구舊한국(대한제국)의 판도로 한다고 명시하고 제7조에 대한민국은 구황실을 우대한다고 하여, 대한민국 임시정부가 대한제국의 법통을 계승함을 분명히 하였다.

초대 임시의정원臨時議政院 의장이었던 이동녕李東寧은 1919년 4월 13일 상하이에서 “지금부터 이 나라는 대한제국이 아니라 인민이 주도하는 대한민국이다.”라고 정식으로 대한민국 임시정부 수립을 선포했다. 대한민국의 역사는 이때를 기점으로 시작한다.

조선과 대한제국은 역성혁명으로 교체된 관계라 할 수 없다. 원래 있던 왕조의 국명만 바뀌었고, 군주의 호칭이 황제로 변화되고 그것에 맞게 묘호⋅존호⋅관제 등이 바뀐 것을 제외하면 그 외의 모든 것이 단절 없이 그대로 계승되었기 때문에 연속적인 것으로 볼 수 있다. 2010년대 이후 학계와 언론에서의 대한제국 재조명과 더불어 2018년 tvN 채널에서 방영한 드라마 〈미스터 션샤인〉이 크게 흥행함으로써 대중들에게 대한제국이 크게 인식되는 계기가 마련되었다.

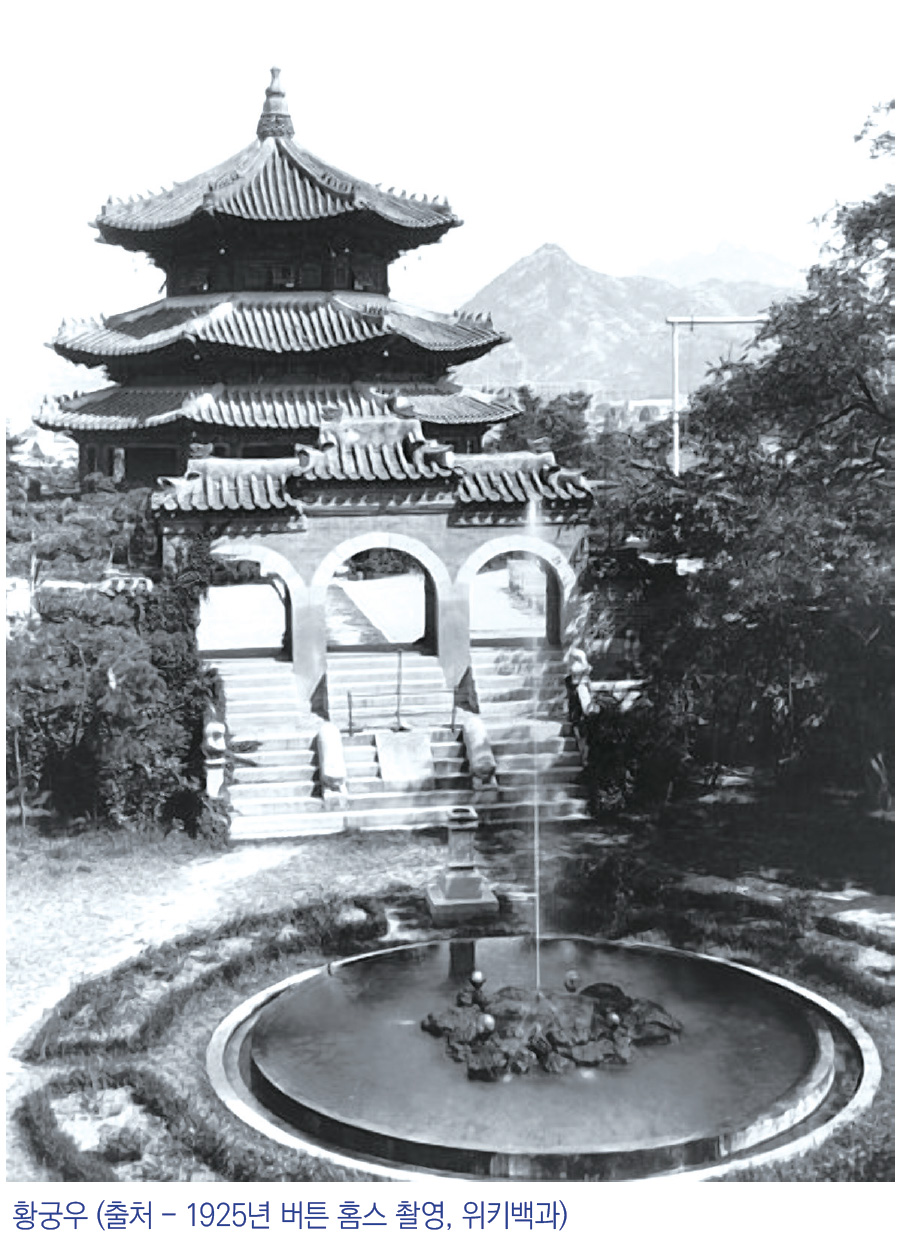

환구단

환구단圜丘壇 또는 원구단圓丘壇은 천자天子가 하늘의 상제上帝님과 오방제五方帝에게 바치는 제사를 지내는 제단이다. 환구圜丘는 『예기禮記』에 기록된 천자가 행해야 할 천제天祭이다. 이 제례를 지내는 본단을 한자로 ‘圜丘壇’라 쓰는데, ‘원구단’ 또는 ‘환구단’이라 읽는다.일반적인 동아시아 전통 건축물과 달리 환구단은 둥글거나 혹은 원에 가까운 팔각정 같은 형태를 한 경우가 많다. 이는 하늘은 둥글고(원만圓滿하고) 땅은 네모지다(방정方正하다)는 ‘천원지방天圓地方’ 사상에서 나온 것으로, 땅에 있는 일반적인 기와집 건물들은 사각형이 대부분이지만 이곳은 하늘에 제사를 지내는 건물이므로 둥글게 지은 것이다.

조선 전기 원구단은 용산에 있었다고 하며, 제후국이 무슨 천제냐면서 사대부들이 폐지를 주장했지만 조선의 왕들은 ‘남교南郊’(서울 남쪽의 교외)의 제단이란 뜻인 ‘남단南壇’ 또는 ‘풍운뇌우단風雲雷雨壇’으로 이름만 바꾸고 제사를 계속 지냈다. 고종 광무제는 청나라 사신을 맞이하던 중국풍의 별관이자 조선 왕실의 별궁인 남별궁南別宮을 헐어 치워 버리고 그 자리에 몇백 년 만에 다시 환구단을 지었다. 원래 거대한 규모로 지정되었던 환구단은 대한제국의 자주독립과 국가 평안을 기원하는 성역聖域으로 부상하였다. 대한제국은 기본적으로 동지冬至와 새해 첫날에 제천祭天 의식을 거행하였다.

그러나 국권피탈 후 일제는 조선의 왕이 하늘에 제를 올리는 것은 불충이며 천황이 제를 올려야 한다고 주장하며 1913년 환구단 본단本壇을 없애고 ‘조선철도호텔’을 신축해 버렸다. 황궁우皇穹宇와 석고단石鼓檀만 남긴 채 영역도 축소되었다. 예로부터 동아시아에서는 제단 옆에 호텔 같은 시설을 짓는 것이 금기시되어 왔다. 이러한 사실을 알고 있었음에도 일제는 신성한 환구단을 부수고 호텔을 지어 대한제국을 능멸하려 한 것이다. 이 호텔은 해방 후인 1968년 그나마 남아 있던 부속 시설을 헐어 버리고 현재의 ‘웨스틴조선서울’(Westin Josun Seoul)호텔로 이어 나가게 된다.

2008년 이후 사단법인 전주이씨대동종약원 주최로 ‘환구대제圜丘大祭’가 봉행되고 있으며, 2015년 5월 5일부터 2015년 12월 31일까지 국립고궁박물관에서는 ‘황제국의 상징 환구단과 환구제’ 특별전이 개최되었다.

다음 시간에는 한국 풍수의 비조 도선 국사道詵國師가 언급했다는 최고의 명당, 고려의 황도皇都인 개경(개성, 송악)에 대한 재미있는 이야기를 살펴보려 한다. ■

〈참고문헌〉

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『옛 지도를 들고 서울을 걷다』, 이현군, 2012, 청어람미디어

* 『옛 그림 따라 걷는 서울길: 풍경, 그림, 시 그리고 사람 이야기』, 최열, 2012, 서해문집

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 2』, 대한민국 역사 교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

© 월간개벽. All rights reserved.