명실상부한 대한민국 수도, 서울특별시

[열두 개 도시로 찾아가는 국통 맥 여행]

*오환건국吾桓建國이 최고最古라!!

우리 환족의 나라 세움이 제일 오래되었다.

- 『환단고기桓檀古記』 「삼성기三聖紀 상上」

고려 때 대학자이자 정치가 행촌杏村 이암李嵒 선생이 쓰신 「단군세기檀君世紀」 서문에는 “국유형國猶形하고 사유혼史猶魂하니…”라는 구절이 있다. ‘나라라는 것은 인간에게 있어 형체形體 곧 몸과 같고, 역사歷史는 혼魂과 같다.’는 뜻이다. 만일 우리가 강토를 빼앗기는 수모를 당할지라도 분투를 거듭하면 다시 되찾을 수 있지만, 역사를 잃어버리거나 잊어버리는 일은 곧 민족의 혼을 잃고 자신의 정체성과 혼을 상실하는 것이므로 이는 어떻게 회복할 도리가 없다.

비록 왕조가 무너지고 무자비한 외세의 침략에 시달린다 해도, 우리가 역사를 제대로 알고 있다면 나라는 반드시 바로 설 수 있다. 역사는 그 땅에 사는 사람들의 자양분滋養分이 될 수 있기 때문이다.

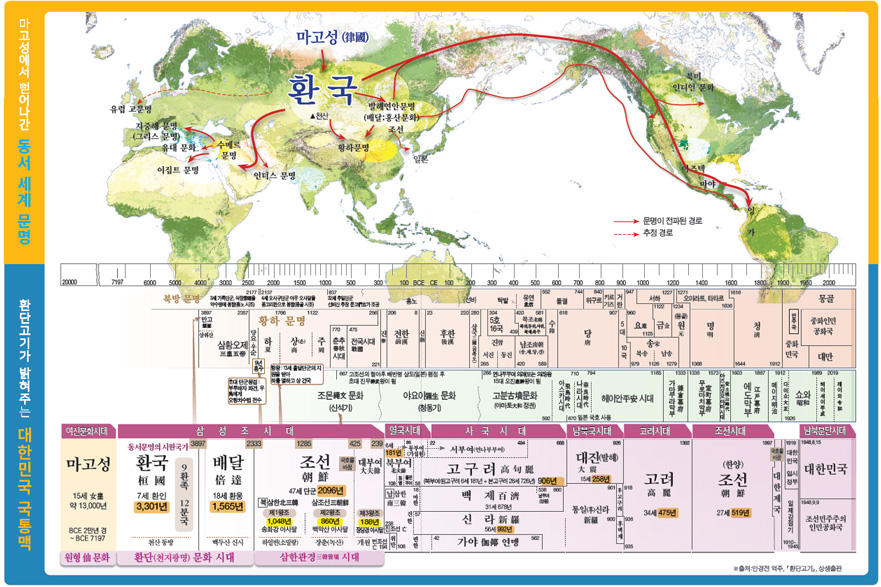

모든 인간은 하늘의 기를 받고 땅에 터를 잡고서 살아왔다. 땅의 기운을 받고 땅에서 나는 소출을 기반으로 생명을 영위해 왔던 것이다. 우리 대한大韓은 현재 한반도를 중심으로 하고 있지만, 역사 과정에서 만주 대륙과 중원 대륙은 물론이고 산둥반도와 왜 열도 등 동아시아를 주 활동 영역으로 삼았다. 이들 지역에는 우리 대한의 역사와 문화의 모습들이 남아 있다.

본고에서는 한민족이 터 잡아 살아온 지역의 주요 도시를 중심으로 우리 국통 맥國統脈의 역사를 다시 한번 더듬어 보려 한다. 열두 개의 도시都市, 주로 각 시대별 수도였던 활동지를 중심으로 찾아가되 의미 있는 곳도 함께 살펴보면서 우리 국통 맥에 담겨 있는 혼, 그 문화와 역사 및 시대 배경 등을 함께 다루어 볼 것이다.

그 여정의 첫 번째는 현재 우리가 살고 있는 대한민국의 수도 서울이다.

1945년 8월 15일 세계 2차 대전의 종전과 함께 일본이 항복하면서 우리는 해방을 맞이하였다. 해방 전후 3년간의 혼란과 아픔을 겪은 뒤, 다시 수립된 대한민국의 수도는 서울이었다.

대한민국 유일의 특별시特別市로 최북단은 도봉구 도봉동이고 최남단은 서초구 원지동이며 최동단은 강동구 강일동, 최서단은 강서구 오곡동이다.

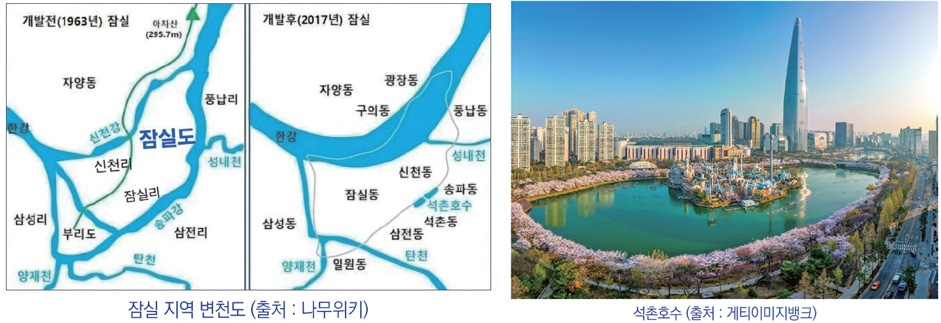

한강은 일제 강점기까지 별다른 정비가 없었고 그 이후에도 상황이 지속되다가, 1960년대 이후 한강을 정비하는 사업이 진행되기 시작했다. 1968년 밤섬을 폭파한 뒤 여의도를 개발하였고, 1970년부터 1975년까지 잠실蠶室 개발 계획으로 잠실 섬과 부리도浮理島의 남쪽 물길(송파강)을 막아 육지로 만들었다. 그 개발의 흔적으로 남은 것이 석촌호수石村湖水이다.

1982년 시작된 ‘한강 종합개발사업’을 통해 둔치를 조성하고, 강변 양쪽에 강변 북로와 올림픽 대로를 놓았다. 한강 이외의 주요 하천으로는 불광천, 안양천, 중랑천, 청계천, 탄천, 양재천, 여의천, 홍제천 등이 있다.

서울이라는 명칭의 유래를 학계에서는 신라新羅 때로 보고 있다. 『삼국사기三國史記』와 『삼국유사三國遺事』에서 신라 국호를 다룬 내용을 살펴보면 서라벌徐羅伐 또는 서벌徐伐, 사라斯羅, 사로斯盧라고 했는데 이것이 도읍의 이름으로 바뀌게 되었다. 이후 서울[경京]은 수도首都(Capital City)를 가리키는 보통명사였다가, 대한민국 수도의 이름을 ‘서울’로 정하면서 고유명사로 굳어져 버렸다. 우리나라 행정명 중 유일한 한글 표기이다.

1897년 대한제국 선포 이래 전차, 교각 등의 근대 기반 시설이 건설되면서 변모하기 시작한 한성부漢城府는 1910년 일제 강점기에 접어들면서 경성부京城府로 개칭되고 용산, 영등포 등지로 영역을 확장했다.

1945년 광복 이후 1946년 9월 28일에 경기도에서 분리하여 도와 동급인 서울특별자유시(이때 서울 권역은 중구, 종로구, 동대문구, 성동구, 서대문구, 마포구, 용산구, 영등포구의 8개 구)였다가 1949년 8월 15일 서울특별시로 다시 개칭되었다. 고양군 뚝도면纛嶋面(현 광진구, 성동구 성수동⋅송정동, 동대문구 장안동, 중랑구 면목동, 송파구 잠실 일대)⋅은평면과 시흥군 도림리⋅구로리⋅번대방리番大方里(동작구 대방동) 등이 편입되어 시 경계가 확장되었다.

1950년 한국전쟁이 발발하면서 대한민국 정부는 수도를 부산釜山으로 이전하였다. 9월 28일에 대한민국이 수복하였으나, 1951년 1.4 후퇴 때 다시 서울을 내주고 폐허가 되었다. 1951년 3월 14일에 다시 서울을 수복한 후 계속해서 대한민국에 속하게 되었다. 1962년 서울시는 국무총리 직속 기구가 되고, 서울 시장市長의 행정적 지위도 장관급으로 격상되면서, 경기도 광주군 등의 7면 54리를 편입하고 시 권역을 대규모로 확장하였다.

이때 이른바 강남 등 서울의 한강 이남 지역이 대거 편입되었고, 한강 이북에서는 동북부의 도봉구, 노원구, 중랑구 일대가 편입되었다. 1973년 도봉구와 관악구가 신설되고, 이후 기존의 행정구역이 분리되어 1975년 강남구 등이 신설, 편입 과정을 거쳐 현재 서울의 행정 자치구自治區는 25개 구로 이루어져 있다. 1986년 서울 아시안 게임, 1988년 하계 올림픽, 2000년 서울 아시아⋅유럽 정상 회의, 2002년 FIFA 월드컵, 2010년 G20 정상 회의 등의 국제적인 스포츠 대회와 정상 회의를 개최하였다.

서울은 명실상부 대한민국의 문화⋅인문⋅정치⋅경제 중심지이며, 주변 지역인 인천과 경기도의 위성도시들이 성장하면서, 서울을 중심으로 거대한 도시 구조인 수도권首都圈이 형성되었다.

이곳은 일제 강점기 때 공동묘지가 있던 곳이었다. 해방 이후에는 일제가 훼손한 효창원孝昌園(정조正祖의 첫사랑 의빈 성씨 성덕임成德任과 문효세자가 있던 곳)의 군사 시설을 때려 부순 다음 효창원을 복원, 애국 열사烈士들의 묘지를 만들었다. 윤봉길尹奉吉, 이봉창李奉昌, 백정기白貞基의 무덤과 안중근安重根의 가묘가 있으며, 김구金九 주석과 이동녕李東寧 등의 ‘임시정부 묘역’이 들어섰다. 국립묘지가 될 수 있었으나, 한국전쟁 이후 박정희 시대에 동작동 국립묘지가 들어서서 ‘일제와 싸운 애국자들’과 ‘북한과 싸운 애국자들’이 한강을 사이에 두고 나뉘게 되었다.

용산은 서울 한복판의 풍광 좋은 권역으로 군부대와 묘지, 유흥 시설 등에 오래 매여 있었다. 최근 미군 기지 반환이 끝난 뒤 공원으로 조성될 예정이었으나 공원 대신 아파트를 짓자는 말이 나오고, 윤석열 대통령이 청와대에 들어가지 않고 용산 국방부 자리에 집무실을 마련해서 혼란이 가중된 참이다. 어찌 되었든 서울 시민과 국민에게 자부심과 이익을 줄 수 있는 공간으로 재편되었으면 한다.

일제 강점기 당시에 김구, 손병희孫秉熙, 한용운韓龍雲, 여운형呂運亨 등이 이곳을 거쳤고 유관순柳寬順, 강우규姜宇奎 등이 이곳에서 죽었다. 도산 안창호安昌浩도 고난의 수감 생활로 병이 생겨 출옥 후 사망했다. 해방 뒤에는 정치범을 억압하기 위한 공간으로 활용되었다. 이승만과 겨루었던 진보당 조봉암曺奉岩이 1959년 여기서 처형되었다. 유신維新 정권 때는 제2차 인민혁명당 사건을 조작하여 32명이 갇히고 8명이 이곳에서 죽었다. 리영희李泳禧, 문익환文益煥 등 민주화 운동의 중심인물도 이곳에 있었다. 한국의 바스티유라는 별명까지 얻었던 서대문형무소는 전두환 정권에 의해 닫히고, 노태우 정권에 의해 독립공원獨立公園의 일부가 되었다. 닫힌 이유는 서울 올림픽 대회 때문이었다.

서대문구 지역에는 서대문형무소 외에도 현저동에 도축장, 홍제동에 화장터가 있는 등 혐오 시설을 여럿 지었다. 이런 행태는 한강을 끼고 있는 마포구의 하중도인 난지도蘭芝島를 쓰레기 매립장으로 지정해 ‘피라미드의 33배 규모’라는 어마어마한 쓰레기 산을 만든 것과 그 궤를 같이한다.

서대문구는 산악 지역으로 북에서 오는 무장 세력 침입에 대비하는 수도 방위적 의미가 크다. 1968년 북한 공작대원 31명이 박정희 대통령을 암살하려다 종로구 세검정 지역 전투에서 김신조金新朝를 제외한 전원이 사살되었기 때문에 전국에서 가장 많은 군부대가 밀집해 있는 지역이다. 그래서 강남이나 분당, 수지 등 서울 남부의 경기도 신도시들에 비해 발전이 더디다는 불평이 많다. 구파발에서 독립문으로 이르는 길은 수백 년 전이나 지금이나 외길이어서, 도심으로 접근하기 쉽지 않다는 문제점도 있다.

해방 후 ‘서울운동장’에서 ‘동대문운동장’으로 이름을 바꾼 후 한동안 스포츠 행사의 중심이자 각종 국가 행사가 치러지면서 주목을 받았다. 그러나 1986년 서울 아시안 게임과 서울 올림픽 대회를 위해 잠실에 동양 최대 규모의 종합 운동장(서울종합운동장)이 세워지면서 가치가 많이 떨어졌다. 그러다 결국 2007년 폐장하였고, 2011년 독특한 형태의 동대문디자인플라자(DDP)가 자리를 잡았다.

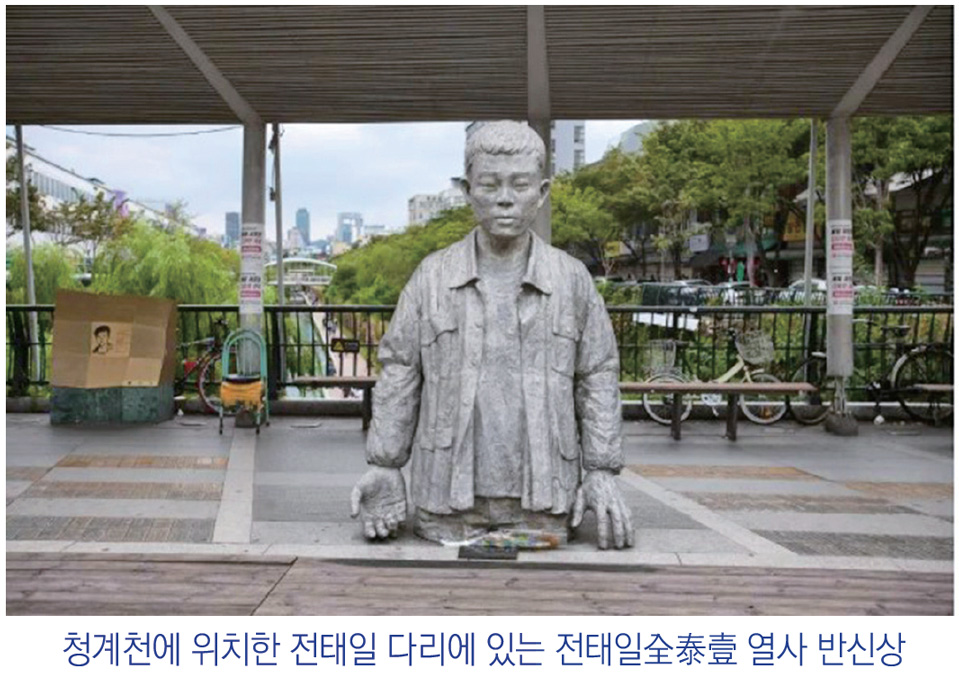

그런데 노동 환경이 매우 열악했다. 제정된 「근로기준법勤勞基準法」이 있었지만 지켜지지 않았고, 저임금 노동에 임금 체불, 청소년 노동에 과잉 근로, 유해 작업 환경, 성폭행까지 부정과 폐단이 이루 헤아릴 수 없었다. 정치권력이 사업주의 비리 탈법을 눈감아 줄뿐더러 노동자들의 정당한 단체행동권을 불온한 사상과 행위라며 억압하고 있었기 때문이다.

당시 평화 시장 봉제 노동자로 일하던 전태일全泰壹은 이런 현실을 정면으로 거부하고 나섰다. 그는 동대문구청과 노동청, 심지어 대통령에게까지 탄원서를 보냈으나 소용이 없자 1970년 11월 13일 근로기준법 책을 불사른 다음 평화 시장 앞길에서 분신을 했다. “근로기준법을 지켜라!” 결코 과격하지도 급진적이지도 않은 이 요구가 무시되던 현실은 젊은 생명을 태움으로써 비로소 조금씩 개선되기 시작했다.

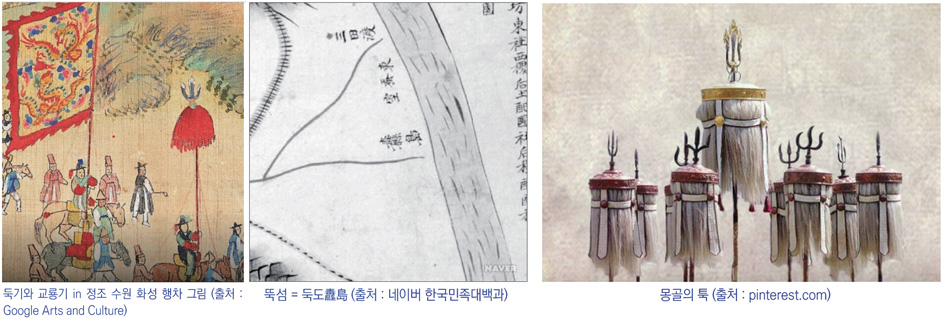

조선 후기에 말을 사육하던 목장牧場(마장馬場)은 성동구城東區 왕십리往十里 일대에 있었는데, 일제 강점기에는 뚝섬에 목장을 설치했다. 뚝섬이라는 명칭은 ‘둑纛’(임금이 타고 가던 가마 또는 군대의 대장 앞에 세우던 큰 의장기)에서 유래된 말이다.

뚝섬은 원래 둑섬(둑도纛島, 뚝도)으로, 둑기纛旗를 모시고 제사를 드리는 사당이 있던 곳이다. 둑기는 삼국 시대에도 그 모습이 확인된다고 하며, 몽골의 군기軍旗인 툭Tug과도 비슷하다. 이 둑은 배달국 군신軍神 치우천황蚩尤天皇을 나타낸다고 한다. 조선의 장수들 투구도 이 둑과 유사하게 생겼다.

1977년 서울시에서는 강남과 강동을 상업 지구로 강북은 복합 지구로 삼으며 영등포 권역은 산업 기능 지구로 발전시켜 나갔다. 자연히 인구도 늘어나, 1970년대 영등포구는 서울에서 면적으로나 인구로나 단연 최대였다. 1973년 관악구冠岳區 분구를 시작으로 강서구江西區, 구로구九老區, 동작구銅雀區, 양천구陽川區, 금천구衿川區가 각각 분리되었다.

1980년대 말부터는 영등포구의 모습이 많아 달라져 옛 경성방직의 흔적은 경방 타임스퀘어라는 복합 쇼핑몰로 변신했고, 일본 기린 맥주 공장을 이어받았던 OB맥주의 흔적은 영등포공원에 남아 있다. 문래동 철공소들이 문을 닫고 난 자리에는 예술인들이 모여들어 문래동 창작촌이 되었다.

박정희 대통령은 서울 정남향에 있는 관악구와 동작구 일대에 의미심장한 변화를 가져왔다. 낙성대, 현충원, 서울대학교가 차례로 들어선 것이다. 청주로 이전하기 전 공군사관학교도 지금 보라매공원에 있었다.

이 권역에서 가장 늦게 발전했지만, 가장 크게 변화한 구역은 강서구와 양천구 일대이다. 김포공항이 서울에 편입되어 여의도에 있던 공항 임무를 완전히 떠맡겼고, 1980년대에 서울 올림픽을 대비해 목동 신시가지가 개발되었으며, 2000년대에는 SBS 등 언론사와 정부 기관, 강북의 명문 중고등학교 등이 옮겨 오면서 ‘을씨년스러운 촌구석’에서 ‘세련된 부도심지副都心地’로 탈바꿈했다.

하지만 그 과정에서 원주민들의 설움과 고생이 있었고, 이 권역 전체적으로 이주 노동자들과 기초 생활 수급자들 등 사회적 약자들이 많이 거주, 생활하고 있다. 따라서 이들과 조화를 이루면서 높은 수준의 삶의 질을 지향하게 하는 방법을 찾는 게 이 권역의 숙제라 할 것이다.

대략 이 정도가 1960년 이전 강남江南 지역의 주요 역사다. 임진왜란 때 봉은사와 선정릉이 모두 불타고 파헤쳐져 역사적 유물은 지극히 적다. 절이 있고 왕릉이 있다는 건 한적한 시골 동네라는 소리였다. 1963년에야 강남구江南區는 성동구에, 서초구瑞草區는 영등포구에 편입되어 서울이 되었다.

그리고 이때 역사적인 강남 개발이 시작되었다. 그야말로 논밭, 뽕밭이거나 황무지였던 곳이 닦이고 포장되고 파헤쳐져서 아파트와 빌딩이 올라가는 신시가지로 바뀐다. 천지개벽할 사건이었다. 왜 박정희 정권은 강남을 개발했을까? 정권 자체가 투기를 했다는 시각이 있다. 10년 사이 약 200배가 오르는 땅값을 노려 미리 땅을 사 둔 다음에 팔아서 그 돈으로 정치 자금을 마련했다는 것이다.

하지만 이것만이 이유가 아니었다. 박정희 집권 후 정부 고위층과 서울시장 등은 서울을 발전시킬 계획을 논의했는데, 이미 잠실 쪽에 대규모 체육 시설을 지어 올림픽 대회를 유치한다는 계획이 있었다고 한다. 그래서 서울 규모를 확대하고 영등포보다 더 백지에 가까운 강남을 상업 지구와 중산층 주거 지구로 특화시켜 개발하려고 했다. 전부 강북 도심에 있던 정치⋅행정⋅경제⋅사회⋅문화 기능들을 한강 남쪽으로 분산시켰다는 것이다.

강남에 제3한강교(한남대교)를 놓아 경부고속도로가 바로 이어지게 했다. 교통의 중요성과 편리성이 이 지역의 지가地價를 높였다. 또한 강북에 소재해 있던 경기고, 서울고 등 전통 명문 중고교가 강남 지역으로 이전을 했다. 강남은 더 세련되고 더 풍요로워졌다. 1990년대부터 ‘고급스러워 보이는 것은 다 강남으로’라는 추세가 유행하였고, 이때 유복한 자녀들의 자유분방한 생활을 지칭하는 ‘압구정동 야타족, 오렌지족’ 등의 말이 생겨났다.

그 와중에 강남의 아파트 시세는 더욱 뛰었다. 서울 외곽 신도시 중 강남과 가까운 분당, 판교 등의 집값만 가파르게 올랐다. 1990년 3당 합당으로 구 권위주의 세력과 자유민주주의를 지향하던 보수 야당 세력이 합쳐지자, 강남 지역의 정치 성향은 계속 그쪽으로 편향되는 모습을 보이고 있다. 강남 주민들은 급진적인 변화를 우려한다. 국가가 사회와 경제에 적극 개입하는 것에도 마땅찮은 반응을 보인다. 그렇다고 꽉 막힌 기득권자들은 아니며, 그들의 정체성은 대한민국보다 세계를 향해 있다. 민주화 운동의 가치를 부정하지 않으나 진보 세력에 대해서는 백안시하는 사고가 팽배해 있다. 그들이 과연 이 시대, 이 나라의 주류로 불릴 수 있는지에 대해 많은 평론가들은 의문을 표하고 있다.

1970~1980년대의 서울은 곧 희망이었다. 경제 발전을 이루고 이제는 민주주의도 이뤄 내어 정말 선진국이 될 수 있겠다는 기대에 부풀었다. 일제 강점의 아픔과 동족상잔으로 인한 비극의 상처를 이겨 낸 서울은 자랑이었다. 올림픽과 월드컵을 성공적으로 개최한 서울은 세계적 도시로 서울 시민만이 아니라 모든 한국인의 긍지가 된 것이 사실이다.

2025년 지금, 서울은 우리에게 무엇으로 남아 있을까? 서울의 현재와 미래를 바라보는 입장 중에는 양적인 성장과 발전을 멈추고 내실을 기해야 한다는 목소리도 존재한다. 서울 공화국을 마감하고 과감히 많은 것을 지방으로 내려보내서 공생과 상생의 길을 열어 나가야 한다는 것이다. 과연 무엇이 서울의 혼을 살리는 해결책이 될 것인지에 대해 심도 있는 논의가 필요할 것으로 보인다.

이제 시간을 거슬러 이 서울의 바탕이 된 한양漢陽, 천년 왕국을 꿈꾸었던 조선의 수도로 시간 여행을 떠나 보자. 600여 년 전, 고려 말의 혼란과 위기를 극복한 조선의 설계자들은 과연 어떤 희망을 품고 조선을 열었을까? 다음 호에 계속된다. ■

우리 환족의 나라 세움이 제일 오래되었다.

- 『환단고기桓檀古記』 「삼성기三聖紀 상上」

대한大韓(大桓)의 중심지를 찾아 떠나는 여정

고려 때 대학자이자 정치가 행촌杏村 이암李嵒 선생이 쓰신 「단군세기檀君世紀」 서문에는 “국유형國猶形하고 사유혼史猶魂하니…”라는 구절이 있다. ‘나라라는 것은 인간에게 있어 형체形體 곧 몸과 같고, 역사歷史는 혼魂과 같다.’는 뜻이다. 만일 우리가 강토를 빼앗기는 수모를 당할지라도 분투를 거듭하면 다시 되찾을 수 있지만, 역사를 잃어버리거나 잊어버리는 일은 곧 민족의 혼을 잃고 자신의 정체성과 혼을 상실하는 것이므로 이는 어떻게 회복할 도리가 없다.

비록 왕조가 무너지고 무자비한 외세의 침략에 시달린다 해도, 우리가 역사를 제대로 알고 있다면 나라는 반드시 바로 설 수 있다. 역사는 그 땅에 사는 사람들의 자양분滋養分이 될 수 있기 때문이다.

모든 인간은 하늘의 기를 받고 땅에 터를 잡고서 살아왔다. 땅의 기운을 받고 땅에서 나는 소출을 기반으로 생명을 영위해 왔던 것이다. 우리 대한大韓은 현재 한반도를 중심으로 하고 있지만, 역사 과정에서 만주 대륙과 중원 대륙은 물론이고 산둥반도와 왜 열도 등 동아시아를 주 활동 영역으로 삼았다. 이들 지역에는 우리 대한의 역사와 문화의 모습들이 남아 있다.

본고에서는 한민족이 터 잡아 살아온 지역의 주요 도시를 중심으로 우리 국통 맥國統脈의 역사를 다시 한번 더듬어 보려 한다. 열두 개의 도시都市, 주로 각 시대별 수도였던 활동지를 중심으로 찾아가되 의미 있는 곳도 함께 살펴보면서 우리 국통 맥에 담겨 있는 혼, 그 문화와 역사 및 시대 배경 등을 함께 다루어 볼 것이다.

그 여정의 첫 번째는 현재 우리가 살고 있는 대한민국의 수도 서울이다.

대한민국 수도, 서울특별시特別市(Seoul Metropolitan City)

1945년 8월 15일 세계 2차 대전의 종전과 함께 일본이 항복하면서 우리는 해방을 맞이하였다. 해방 전후 3년간의 혼란과 아픔을 겪은 뒤, 다시 수립된 대한민국의 수도는 서울이었다.

서울의 공간적 특성

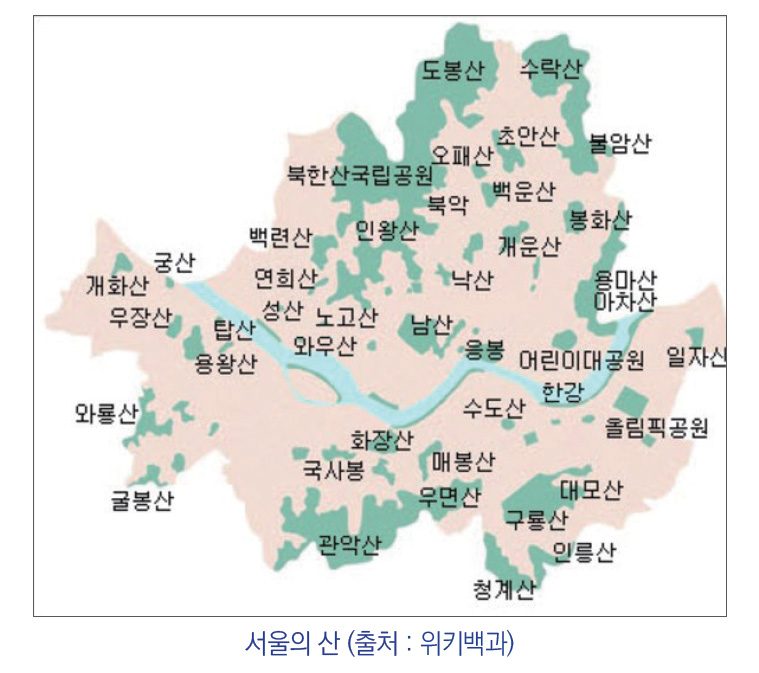

대한민국 유일의 특별시特別市로 최북단은 도봉구 도봉동이고 최남단은 서초구 원지동이며 최동단은 강동구 강일동, 최서단은 강서구 오곡동이다.

서울의 하천

도시의 중심에는 한강 하류가 동에서 서쪽으로 흐르고 있다.한강은 일제 강점기까지 별다른 정비가 없었고 그 이후에도 상황이 지속되다가, 1960년대 이후 한강을 정비하는 사업이 진행되기 시작했다. 1968년 밤섬을 폭파한 뒤 여의도를 개발하였고, 1970년부터 1975년까지 잠실蠶室 개발 계획으로 잠실 섬과 부리도浮理島의 남쪽 물길(송파강)을 막아 육지로 만들었다. 그 개발의 흔적으로 남은 것이 석촌호수石村湖水이다.

1982년 시작된 ‘한강 종합개발사업’을 통해 둔치를 조성하고, 강변 양쪽에 강변 북로와 올림픽 대로를 놓았다. 한강 이외의 주요 하천으로는 불광천, 안양천, 중랑천, 청계천, 탄천, 양재천, 여의천, 홍제천 등이 있다.

서울의 시간적 특성 - 역사

서울이라는 명칭의 유래를 학계에서는 신라新羅 때로 보고 있다. 『삼국사기三國史記』와 『삼국유사三國遺事』에서 신라 국호를 다룬 내용을 살펴보면 서라벌徐羅伐 또는 서벌徐伐, 사라斯羅, 사로斯盧라고 했는데 이것이 도읍의 이름으로 바뀌게 되었다. 이후 서울[경京]은 수도首都(Capital City)를 가리키는 보통명사였다가, 대한민국 수도의 이름을 ‘서울’로 정하면서 고유명사로 굳어져 버렸다. 우리나라 행정명 중 유일한 한글 표기이다.

1897년 대한제국 선포 이래 전차, 교각 등의 근대 기반 시설이 건설되면서 변모하기 시작한 한성부漢城府는 1910년 일제 강점기에 접어들면서 경성부京城府로 개칭되고 용산, 영등포 등지로 영역을 확장했다.

1945년 광복 이후 1946년 9월 28일에 경기도에서 분리하여 도와 동급인 서울특별자유시(이때 서울 권역은 중구, 종로구, 동대문구, 성동구, 서대문구, 마포구, 용산구, 영등포구의 8개 구)였다가 1949년 8월 15일 서울특별시로 다시 개칭되었다. 고양군 뚝도면纛嶋面(현 광진구, 성동구 성수동⋅송정동, 동대문구 장안동, 중랑구 면목동, 송파구 잠실 일대)⋅은평면과 시흥군 도림리⋅구로리⋅번대방리番大方里(동작구 대방동) 등이 편입되어 시 경계가 확장되었다.

1950년 한국전쟁이 발발하면서 대한민국 정부는 수도를 부산釜山으로 이전하였다. 9월 28일에 대한민국이 수복하였으나, 1951년 1.4 후퇴 때 다시 서울을 내주고 폐허가 되었다. 1951년 3월 14일에 다시 서울을 수복한 후 계속해서 대한민국에 속하게 되었다. 1962년 서울시는 국무총리 직속 기구가 되고, 서울 시장市長의 행정적 지위도 장관급으로 격상되면서, 경기도 광주군 등의 7면 54리를 편입하고 시 권역을 대규모로 확장하였다.

이때 이른바 강남 등 서울의 한강 이남 지역이 대거 편입되었고, 한강 이북에서는 동북부의 도봉구, 노원구, 중랑구 일대가 편입되었다. 1973년 도봉구와 관악구가 신설되고, 이후 기존의 행정구역이 분리되어 1975년 강남구 등이 신설, 편입 과정을 거쳐 현재 서울의 행정 자치구自治區는 25개 구로 이루어져 있다. 1986년 서울 아시안 게임, 1988년 하계 올림픽, 2000년 서울 아시아⋅유럽 정상 회의, 2002년 FIFA 월드컵, 2010년 G20 정상 회의 등의 국제적인 스포츠 대회와 정상 회의를 개최하였다.

서울은 명실상부 대한민국의 문화⋅인문⋅정치⋅경제 중심지이며, 주변 지역인 인천과 경기도의 위성도시들이 성장하면서, 서울을 중심으로 거대한 도시 구조인 수도권首都圈이 형성되었다.

서울 권역별 이야기

서울의 중심에서 대한민국의 중심으로, 종로구와 중구

군부대와 묘지의 땅, 용산

이곳은 일제 강점기 때 공동묘지가 있던 곳이었다. 해방 이후에는 일제가 훼손한 효창원孝昌園(정조正祖의 첫사랑 의빈 성씨 성덕임成德任과 문효세자가 있던 곳)의 군사 시설을 때려 부순 다음 효창원을 복원, 애국 열사烈士들의 묘지를 만들었다. 윤봉길尹奉吉, 이봉창李奉昌, 백정기白貞基의 무덤과 안중근安重根의 가묘가 있으며, 김구金九 주석과 이동녕李東寧 등의 ‘임시정부 묘역’이 들어섰다. 국립묘지가 될 수 있었으나, 한국전쟁 이후 박정희 시대에 동작동 국립묘지가 들어서서 ‘일제와 싸운 애국자들’과 ‘북한과 싸운 애국자들’이 한강을 사이에 두고 나뉘게 되었다.

용산은 서울 한복판의 풍광 좋은 권역으로 군부대와 묘지, 유흥 시설 등에 오래 매여 있었다. 최근 미군 기지 반환이 끝난 뒤 공원으로 조성될 예정이었으나 공원 대신 아파트를 짓자는 말이 나오고, 윤석열 대통령이 청와대에 들어가지 않고 용산 국방부 자리에 집무실을 마련해서 혼란이 가중된 참이다. 어찌 되었든 서울 시민과 국민에게 자부심과 이익을 줄 수 있는 공간으로 재편되었으면 한다.

서대문 지역

일제 강점기 당시에 김구, 손병희孫秉熙, 한용운韓龍雲, 여운형呂運亨 등이 이곳을 거쳤고 유관순柳寬順, 강우규姜宇奎 등이 이곳에서 죽었다. 도산 안창호安昌浩도 고난의 수감 생활로 병이 생겨 출옥 후 사망했다. 해방 뒤에는 정치범을 억압하기 위한 공간으로 활용되었다. 이승만과 겨루었던 진보당 조봉암曺奉岩이 1959년 여기서 처형되었다. 유신維新 정권 때는 제2차 인민혁명당 사건을 조작하여 32명이 갇히고 8명이 이곳에서 죽었다. 리영희李泳禧, 문익환文益煥 등 민주화 운동의 중심인물도 이곳에 있었다. 한국의 바스티유라는 별명까지 얻었던 서대문형무소는 전두환 정권에 의해 닫히고, 노태우 정권에 의해 독립공원獨立公園의 일부가 되었다. 닫힌 이유는 서울 올림픽 대회 때문이었다.

서대문구 지역에는 서대문형무소 외에도 현저동에 도축장, 홍제동에 화장터가 있는 등 혐오 시설을 여럿 지었다. 이런 행태는 한강을 끼고 있는 마포구의 하중도인 난지도蘭芝島를 쓰레기 매립장으로 지정해 ‘피라미드의 33배 규모’라는 어마어마한 쓰레기 산을 만든 것과 그 궤를 같이한다.

서대문구는 산악 지역으로 북에서 오는 무장 세력 침입에 대비하는 수도 방위적 의미가 크다. 1968년 북한 공작대원 31명이 박정희 대통령을 암살하려다 종로구 세검정 지역 전투에서 김신조金新朝를 제외한 전원이 사살되었기 때문에 전국에서 가장 많은 군부대가 밀집해 있는 지역이다. 그래서 강남이나 분당, 수지 등 서울 남부의 경기도 신도시들에 비해 발전이 더디다는 불평이 많다. 구파발에서 독립문으로 이르는 길은 수백 년 전이나 지금이나 외길이어서, 도심으로 접근하기 쉽지 않다는 문제점도 있다.

동대문 및 인근 권역

해방 후 ‘서울운동장’에서 ‘동대문운동장’으로 이름을 바꾼 후 한동안 스포츠 행사의 중심이자 각종 국가 행사가 치러지면서 주목을 받았다. 그러나 1986년 서울 아시안 게임과 서울 올림픽 대회를 위해 잠실에 동양 최대 규모의 종합 운동장(서울종합운동장)이 세워지면서 가치가 많이 떨어졌다. 그러다 결국 2007년 폐장하였고, 2011년 독특한 형태의 동대문디자인플라자(DDP)가 자리를 잡았다.

그런데 노동 환경이 매우 열악했다. 제정된 「근로기준법勤勞基準法」이 있었지만 지켜지지 않았고, 저임금 노동에 임금 체불, 청소년 노동에 과잉 근로, 유해 작업 환경, 성폭행까지 부정과 폐단이 이루 헤아릴 수 없었다. 정치권력이 사업주의 비리 탈법을 눈감아 줄뿐더러 노동자들의 정당한 단체행동권을 불온한 사상과 행위라며 억압하고 있었기 때문이다.

당시 평화 시장 봉제 노동자로 일하던 전태일全泰壹은 이런 현실을 정면으로 거부하고 나섰다. 그는 동대문구청과 노동청, 심지어 대통령에게까지 탄원서를 보냈으나 소용이 없자 1970년 11월 13일 근로기준법 책을 불사른 다음 평화 시장 앞길에서 분신을 했다. “근로기준법을 지켜라!” 결코 과격하지도 급진적이지도 않은 이 요구가 무시되던 현실은 젊은 생명을 태움으로써 비로소 조금씩 개선되기 시작했다.

조선 후기에 말을 사육하던 목장牧場(마장馬場)은 성동구城東區 왕십리往十里 일대에 있었는데, 일제 강점기에는 뚝섬에 목장을 설치했다. 뚝섬이라는 명칭은 ‘둑纛’(임금이 타고 가던 가마 또는 군대의 대장 앞에 세우던 큰 의장기)에서 유래된 말이다.

뚝섬은 원래 둑섬(둑도纛島, 뚝도)으로, 둑기纛旗를 모시고 제사를 드리는 사당이 있던 곳이다. 둑기는 삼국 시대에도 그 모습이 확인된다고 하며, 몽골의 군기軍旗인 툭Tug과도 비슷하다. 이 둑은 배달국 군신軍神 치우천황蚩尤天皇을 나타낸다고 한다. 조선의 장수들 투구도 이 둑과 유사하게 생겼다.

영등포 및 인근 권역

영등포구永登浦區는 서울 서남부 지역으로 가장 늦게 서울에 편입된 지역이라 그만큼 시골의 냄새가 오래 남아 있었다. 1980년대 초까지도 한강을 건너며 “서울로 들어간다, 시내 다녀온다.”라고 말하곤 했다. 특이하게 이 인근 지역에는 서울에 얼마 없는 신라 시대의 유적이 있다. 금천구衿川區 시흥동에 있는 호암산성虎巖山城으로, 신라가 한강 유역 방위를 위해 쌓았을 것으로 보이며 구조적으로 우수하여 조선 시대까지 쓰였다.

1977년 서울시에서는 강남과 강동을 상업 지구로 강북은 복합 지구로 삼으며 영등포 권역은 산업 기능 지구로 발전시켜 나갔다. 자연히 인구도 늘어나, 1970년대 영등포구는 서울에서 면적으로나 인구로나 단연 최대였다. 1973년 관악구冠岳區 분구를 시작으로 강서구江西區, 구로구九老區, 동작구銅雀區, 양천구陽川區, 금천구衿川區가 각각 분리되었다.

1980년대 말부터는 영등포구의 모습이 많아 달라져 옛 경성방직의 흔적은 경방 타임스퀘어라는 복합 쇼핑몰로 변신했고, 일본 기린 맥주 공장을 이어받았던 OB맥주의 흔적은 영등포공원에 남아 있다. 문래동 철공소들이 문을 닫고 난 자리에는 예술인들이 모여들어 문래동 창작촌이 되었다.

박정희 대통령은 서울 정남향에 있는 관악구와 동작구 일대에 의미심장한 변화를 가져왔다. 낙성대, 현충원, 서울대학교가 차례로 들어선 것이다. 청주로 이전하기 전 공군사관학교도 지금 보라매공원에 있었다.

이 권역에서 가장 늦게 발전했지만, 가장 크게 변화한 구역은 강서구와 양천구 일대이다. 김포공항이 서울에 편입되어 여의도에 있던 공항 임무를 완전히 떠맡겼고, 1980년대에 서울 올림픽을 대비해 목동 신시가지가 개발되었으며, 2000년대에는 SBS 등 언론사와 정부 기관, 강북의 명문 중고등학교 등이 옮겨 오면서 ‘을씨년스러운 촌구석’에서 ‘세련된 부도심지副都心地’로 탈바꿈했다.

하지만 그 과정에서 원주민들의 설움과 고생이 있었고, 이 권역 전체적으로 이주 노동자들과 기초 생활 수급자들 등 사회적 약자들이 많이 거주, 생활하고 있다. 따라서 이들과 조화를 이루면서 높은 수준의 삶의 질을 지향하게 하는 방법을 찾는 게 이 권역의 숙제라 할 것이다.

대한민국 모두가 탐하는 땅, 강남

대략 이 정도가 1960년 이전 강남江南 지역의 주요 역사다. 임진왜란 때 봉은사와 선정릉이 모두 불타고 파헤쳐져 역사적 유물은 지극히 적다. 절이 있고 왕릉이 있다는 건 한적한 시골 동네라는 소리였다. 1963년에야 강남구江南區는 성동구에, 서초구瑞草區는 영등포구에 편입되어 서울이 되었다.

그리고 이때 역사적인 강남 개발이 시작되었다. 그야말로 논밭, 뽕밭이거나 황무지였던 곳이 닦이고 포장되고 파헤쳐져서 아파트와 빌딩이 올라가는 신시가지로 바뀐다. 천지개벽할 사건이었다. 왜 박정희 정권은 강남을 개발했을까? 정권 자체가 투기를 했다는 시각이 있다. 10년 사이 약 200배가 오르는 땅값을 노려 미리 땅을 사 둔 다음에 팔아서 그 돈으로 정치 자금을 마련했다는 것이다.

하지만 이것만이 이유가 아니었다. 박정희 집권 후 정부 고위층과 서울시장 등은 서울을 발전시킬 계획을 논의했는데, 이미 잠실 쪽에 대규모 체육 시설을 지어 올림픽 대회를 유치한다는 계획이 있었다고 한다. 그래서 서울 규모를 확대하고 영등포보다 더 백지에 가까운 강남을 상업 지구와 중산층 주거 지구로 특화시켜 개발하려고 했다. 전부 강북 도심에 있던 정치⋅행정⋅경제⋅사회⋅문화 기능들을 한강 남쪽으로 분산시켰다는 것이다.

강남에 제3한강교(한남대교)를 놓아 경부고속도로가 바로 이어지게 했다. 교통의 중요성과 편리성이 이 지역의 지가地價를 높였다. 또한 강북에 소재해 있던 경기고, 서울고 등 전통 명문 중고교가 강남 지역으로 이전을 했다. 강남은 더 세련되고 더 풍요로워졌다. 1990년대부터 ‘고급스러워 보이는 것은 다 강남으로’라는 추세가 유행하였고, 이때 유복한 자녀들의 자유분방한 생활을 지칭하는 ‘압구정동 야타족, 오렌지족’ 등의 말이 생겨났다.

그 와중에 강남의 아파트 시세는 더욱 뛰었다. 서울 외곽 신도시 중 강남과 가까운 분당, 판교 등의 집값만 가파르게 올랐다. 1990년 3당 합당으로 구 권위주의 세력과 자유민주주의를 지향하던 보수 야당 세력이 합쳐지자, 강남 지역의 정치 성향은 계속 그쪽으로 편향되는 모습을 보이고 있다. 강남 주민들은 급진적인 변화를 우려한다. 국가가 사회와 경제에 적극 개입하는 것에도 마땅찮은 반응을 보인다. 그렇다고 꽉 막힌 기득권자들은 아니며, 그들의 정체성은 대한민국보다 세계를 향해 있다. 민주화 운동의 가치를 부정하지 않으나 진보 세력에 대해서는 백안시하는 사고가 팽배해 있다. 그들이 과연 이 시대, 이 나라의 주류로 불릴 수 있는지에 대해 많은 평론가들은 의문을 표하고 있다.

서울에서 한양을 보다

1970~1980년대의 서울은 곧 희망이었다. 경제 발전을 이루고 이제는 민주주의도 이뤄 내어 정말 선진국이 될 수 있겠다는 기대에 부풀었다. 일제 강점의 아픔과 동족상잔으로 인한 비극의 상처를 이겨 낸 서울은 자랑이었다. 올림픽과 월드컵을 성공적으로 개최한 서울은 세계적 도시로 서울 시민만이 아니라 모든 한국인의 긍지가 된 것이 사실이다.

2025년 지금, 서울은 우리에게 무엇으로 남아 있을까? 서울의 현재와 미래를 바라보는 입장 중에는 양적인 성장과 발전을 멈추고 내실을 기해야 한다는 목소리도 존재한다. 서울 공화국을 마감하고 과감히 많은 것을 지방으로 내려보내서 공생과 상생의 길을 열어 나가야 한다는 것이다. 과연 무엇이 서울의 혼을 살리는 해결책이 될 것인지에 대해 심도 있는 논의가 필요할 것으로 보인다.

이제 시간을 거슬러 이 서울의 바탕이 된 한양漢陽, 천년 왕국을 꿈꾸었던 조선의 수도로 시간 여행을 떠나 보자. 600여 년 전, 고려 말의 혼란과 위기를 극복한 조선의 설계자들은 과연 어떤 희망을 품고 조선을 열었을까? 다음 호에 계속된다. ■

〈참고문헌〉

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『옛 지도를 들고 서울을 걷다』, 이현군, 2012, 청어람미디어

* 『옛 그림 따라 걷는 서울길 : 풍경, 그림, 시 그리고 사람 이야기』, 최열, 2012, 서해문집

* 『30개 도시로 읽는 한국사』, 함규진, 2023, 다산초당

* 『옛 지도를 들고 서울을 걷다』, 이현군, 2012, 청어람미디어

* 『옛 그림 따라 걷는 서울길 : 풍경, 그림, 시 그리고 사람 이야기』, 최열, 2012, 서해문집

© 월간개벽. All rights reserved.