현전現傳하는 가장 오래된 사서 김부식의 『삼국사기』

[한국사를 바꾼 열두 권의 책]

김현일 (상생문화연구소 연구위원)

『삼국사기三國史記』는 현전하는 가장 오래된 사서이다.

『삼국사기』는 고려의 재상을 지낸 김부식이 감수국사로서 왕의 명을 받들어 편찬한 관찬 사서이다.

『삼국사기』는 본기와 연표, 잡지와 열전의 네 부분으로 구성되어 있다.

『삼국사기』에는 곳곳에 김부식의 사관이 투영된 논찬이 들어가 있다.

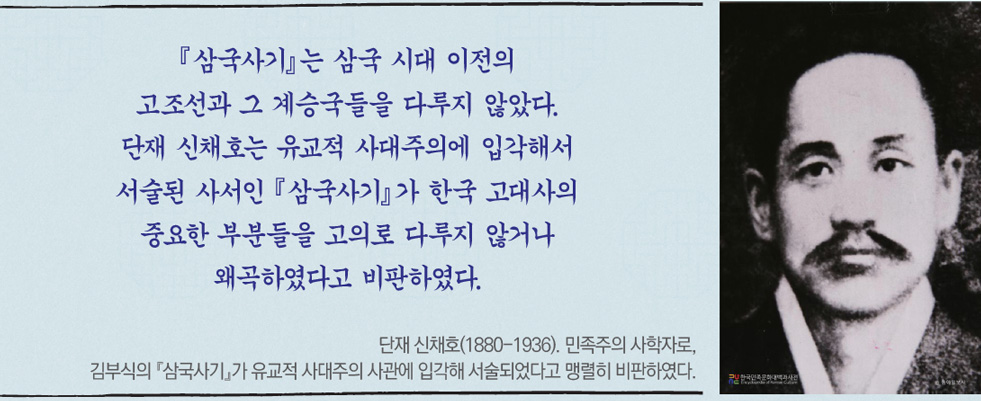

『삼국사기』는 삼국 이전의 고조선과 고조선을 계승한 열국들을 다루지 않고 있다.

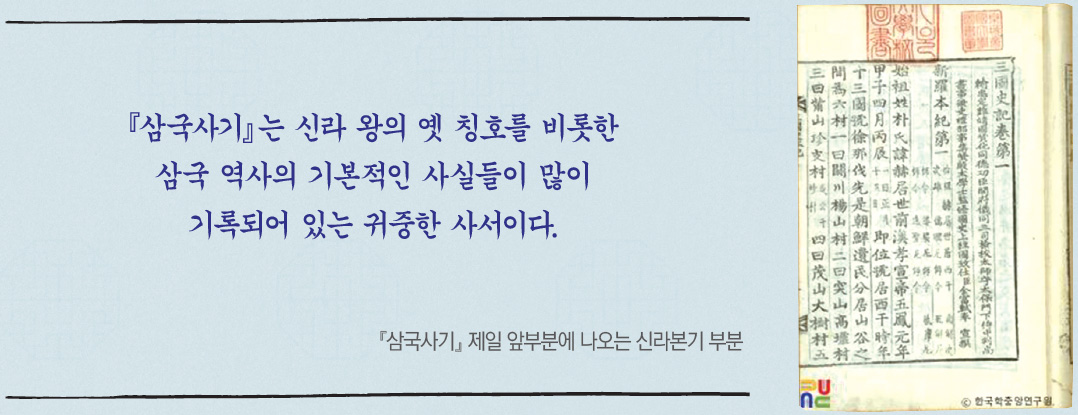

『삼국사기』는 유교 사관에 입각해 서술된 부분이 적지 않지만 삼국 역사의 기본적인 사실들을 담고 있는 귀중한 사서이다.

한국에서 삼국 시대에 지어진 사서는 안함로의 『삼성기三聖紀』라는 짧은 글을 제외하면 현재 남아 있는 것이 없다. 그런데 신라, 고구려, 백제 등 삼국이 모두 각기 역사서를 편찬하였다는 것은 잘 알려진 사실이다. 고구려에는 『유기留記』라는 100권으로 된 역사서가 있었는데 영양왕 때인 서기 600년에 이문집이 왕의 명으로 이를 다섯 권으로 요약한 『신집新集』을 편찬하였다. 백제는 그보다 이른 시기인 4세기 후반 근초고왕 때 박사 고흥이 『서기書記』라는 책을 편찬하였다. 신라의 경우 진흥왕 때인 545년 학자들을 모아 『국사國史』를 편찬하였다고 한다. 이는 모두 『삼국사기』에 나오는 기록들이다. 또 일본의 고대 사서 『일본서기日本書紀』에는 『백제기百濟記』, 『백제신찬百濟新撰』, 『백제본기百濟本記』 의 ‘백제삼서百濟三書’가 언급되고 그 일부 내용을 인용하고 있다. 그러나 유감스럽게도 이러한 삼국 시대의 사서들은 지금은 모두 사라지고 없다.

반면 고려 시대에 지어진 사서들로는 김부식의 『삼국사기三國史記』(1145), 일연의 『삼국유사三國遺事』(1281), 이승휴의 『제왕운기帝王韻紀』(1287), 행촌 이암의 『단군세기檀君世紀』(1363)가 전해지고 있다. 『삼국사기』보다 이른 시기에 지어진 『고기古記』라는 상당히 유명한 역사서도 있었는데 이 책은 유감스럽게도 전해지지 않는다. 『삼국유사』는 이 책을 빈번하게 인용하고 있으며 심지어 이 책에 대해 좋지 않은 평가를 내리고 있는 『삼국사기』에서도 더러 인용되어 있다. 그러니 현전하는 고대 사서 가운데 『삼국사기』가 연대상으로 가장 오래된 책이라 할 수 있다.

『삼국사기』는 『삼국유사』나 『제왕운기』와는 달리 고려 인종仁宗의 명으로 김부식金富軾(1075-1151)이 책임자가 되어 편찬한 관찬 사서이다. 김부식은 국정을 총괄하던 문하시중門下侍中의 자리에까지 올랐던 문신이었지만 묘청의 반란을 진압하는 토벌군 원수를 지낸 것으로도 유명하다. 그는 역사 편찬 기관인 춘추관 우두머리인 감수국사監修國史로서 『삼국사기』를 편찬하였다.

물론 김부식 혼자서 『삼국사기』를 편찬한 것은 아니다. 『삼국사기』 끝에 김부식 외에도 10명의 관리들이 ‘참고參考’ 혹은 ‘관구管句’라는 직책으로 그 이름이 올라 있다. 이들은 김부식에 의해 여러 부서에서 차출된 인재들이었다.

『삼국사기』는 약 3년 정도 작업을 거쳐 1145년 완성되었다. 김부식은 『삼국사기』 편찬 완료 후 왕에게 올린 「진삼국사표進三國史表」에서 삼국의 역사는 중국의 여러 사서들의 열전에 소개되어 있으나 내용이 너무 소략하며 『고기古記』라는 책이 있지만 문장이 거칠고 사적事跡이 빠진 내용이 많아 후대의 귀감으로 쓰기에는 적합하지 않다고 하면서 『삼국사기』 편찬의 의의를 피력하였다.

『삼국사기』는 네 부분으로 구성되어 있다. 첫 번째 부분은 신라, 고구려, 백제 순으로 삼국 왕들의 치세에 일어난 일들을 연대순으로 기록한 ‘본기本紀’이다. 줄기를 이루는 기록이라는 뜻이다. 『삼국사기』는 모두 50권으로 간행되었는데 본기는 그 가운데 28권을 차지한다. 『삼국사기』의 두 번째 부분은 ‘연표年表’ 3권이다. 신라가 박혁거세에 의해 창건된 BCE 57년부터 중국의 연호를 기준으로 신라, 고구려, 백제 왕들의 연표가 표로 정리되어 있다. 세 번째는 ‘잡지雜志’ 9권으로 제사와 음악, 의복, 수레, 가옥, 지리와 관직 등을 서술하였다.

네 번째는 인물들의 전기인 ‘열전列傳’ 10권이다. 모두 69명이 입전入傳되어 있는데 삼국 통일에 큰 역할을 한 신라의 장군 김유신을 필두로 수나라 군대를 격파한 고구려의 장군 을지문덕, 죽음으로써 백제를 지키고자 한 백제의 충신 계백, 신라의 뛰어난 학자이자 정치가 최치원, 고구려 말기의 권력자 연개소문 등은 말할 것도 없고 통일신라 말에 신라에 반기를 들고 자신들의 나라를 세운 궁예와 견훤도 들어가 있다.

특히 김유신전金庾信傳은 다른 사람에 비해 상당히 분량이 많다. 『삼국사기』 전체 50권 가운데 세 권을 차지한다. 열전에 의하면 김유신은 금관가야의 마지막 왕이자 9대 왕인 구해仇亥왕의 증손자이다. 금관가야를 세운 김수로金首露왕은 김유신의 12대조라고 한다. 유신의 조부인 김무력金武力은 신라가 백제로부터 빼앗았던 한강 유역의 신주新州를 지키는 행군총관이었으며 유신의 부친인 김서현金舒玄은 벼슬이 17관등 가운데 3등인 소판蘇判에까지 이르렀으며 오늘날의 진천 지역을 다스리는 만노군萬奴郡 태수도 역임하였다고 한다.

유신은 만노군에서 태어났는데 이 때문에 그의 태실과 사당이 진천에 있다. 김유신전에는 유신의 선조들뿐 아니라 그 아들들과 딸들에 대해서도 나오는데 아들이 여섯, 딸이 넷이었다고 한다. 아들 가운데 하나는 서자였다. 맏손자인 김윤중金允中은 성덕왕 때 대아찬大阿飡이 되었다고 하며 그의 서손 김암金巖은 중국에 가서 천문학을 공부하여 귀국해서는 사천대박사司天大博士가 되었다고 한다. 상당히 자세한 기록이 아닐 수 없다. 김유신전의 이러한 기록은 김해 김씨 족보를 편찬하는 데도 큰 도움이 되었을 것이다.

『삼국사기』에는 사관의 논평 즉 ‘논찬論贊’이 모두 30군데에 들어가 있다. 대부분 김부식이 직접 쓴 것으로 추정된다. 논찬에는 김부식의 사관과 사상이 잘 드러나 있다. 예를 들자면 신라 27대 선덕여왕은 나라를 잘못 다스렸다고는 할 수 없는 왕이었는데 김부식은 여왕의 존재 자체가 마음에 들지 않았던 모양이다.

그는 논평하기를 “신라는 여자를 세워서 왕위에 있게 했으니 진실로 어지러운 세상의 일이라 하겠으며, 나라가 망하지 아니함이 다행이라 하겠다. 『서경』에서는 암탉이 울어 때를 알리면 집안이 쇠망한다고 했고 『역경』에는 음물인 돼지가 양물을 해친다고 했으니 그것이 경계할 일이 아니겠는가?”라고 여성에 대한 편견을 드러냈다.

고구려의 마지막 왕인 보장왕 조에서도 고구려에 대한 김부식의 이념적 편향을 확인할 수 있다. “고구려는 겸손하고 사양하는 마음이 없이, 천자의 영역을 불법으로 침략하여 서로 원수지간이 되었으며, 천자의 군현에 들어가 살기도 하였다. 이에 따라 전쟁이 계속되고 재앙의 근원이 되었으므로 평안한 해가 거의 없었다. 평양으로 도읍을 옮긴 때는 수나라와 당나라가 중국의 통일을 이루었던 시기에 해당한다. 이때 고구려는 오히려 불손하게도 중국 황제의 조서와 명령을 거역했으며, 천자의 사신을 토실土室에 가두기도 하였다. 고구려는 이와 같이 고집스럽고 겁이 없었기 때문에, 여러 번이나 죄를 문책하기 위한 전쟁을 자초하였다. 그리하여 비록 어떤 시기에는 기묘한 계책으로 대군에게 승리를 거두었던 적도 있었으나, 결국은 임금이 항복하고 나라가 멸망하고 말았다.” 사대주의적 입장이 여실히 드러나 있는 논평이라 하겠다. 이 때문에 김부식은 지금도 ‘사대주의 역사가’로서 많은 사람들의 비판을 받고 있다.

『삼국사기』에 대한 비판을 몇 가지 더 들어 보자. 그 가운데 하나는 『삼국사기』에는 삼국 시대 이전의 나라인 고조선古朝鮮(단군조선檀君朝鮮)과 그 뒤를 계승한 나라들에 대한 기록이 없다는 점이다. 한국사의 뿌리라 할 수 있는 고조선은 중국 기록에도 나와 있지만 『삼국사기』는 고조선을 전혀 언급하지 않는다. 그 편찬자들이 참조하였던 것이 분명한 『고기』에 고조선의 건국이 신화적인 형태로 서술되었기 때문일까?

『삼국사기』 편찬자들은 북부여北扶餘의 존재도 알고 있었다. 고구려본기高句麗本紀 2대 유리왕 조에는 북부여가 언급되어 있다. 그러나 북부여에 대한 서술은 없다. 가야加耶의 경우에도 지리지에 대가야大加耶에 대한 언급이 있고 또 신라본기新羅本紀 법흥왕 조에는 금관국金官國(금관가야)이 신라에 항복하였다는 기사가 있지만 가야의 건국이나 연원에 대한 언급은 일체 찾아볼 수 없다. 아마 이러한 단점 때문에 후일 일연一然 스님은 『삼국유사』에서 고조선과 북부여, 동부여, 삼한, 오가야五伽耶 등을 책의 앞부분에서 간략하게나마 다루고 또 ‘가락국기駕洛國記’라는 금관가야에 대한 상당히 긴 사료를 책의 중간에 인용하였을 것이다.

김부식은 삼국 이전의 나라들에 대해서 서술하지 않는 나름대로의 이유를 다음과 같이 들고 있다. 『삼국사기』 연표 서두에 “해동海東에 국가가 있은 지는 오래되었다. 기자가 주나라 왕실로부터 해동에 봉해지고 난 뒤 위만이 한나라 초기에 왕호를 참람히 일컫기까지는 연대가 아득히 멀고 기록이 소략하여 실로 자세히 알 수 없다.” 삼국 시대 이전은 기록이 소략疏略하여 잘 알 수 없다는 것이다.

유학자로서 유교적 이념에 충실했던 김부식의 『삼국사기』에 대한 후대 역사가들의 평가를 살펴보자. 김부식이 유학자로서 사대주의 사관을 견지하였지만 조선의 유학자들은 김부식에 대해 그렇게 우호적인 평가를 내리지 않았다. 권근權近(1352-1409)은 조선 초인 태종 대에 임금의 명으로 『동국사략東國史略』이라는 고대사를 편찬하는 데 주도적 역할을 한 인물이다.

그는 임금에게 올린 「진삼국사략전進三國史略箋」에서 다음과 같이 말했다. “이 바다 모퉁이에 있는 우리나라는 실로 하늘이 마련한 땅이오라, 단군이 개국함으로부터 천 년을 서로 계승하였고, 기자箕子가 봉함을 받아 팔조八條로 정치를 하였으나, 연대가 오래되고 문적文籍도 전하지 아니하였습니다. 사군四郡은 외쪽[瓜分]처럼 되어 형세는 먼 지방을 오래 제재하기 어려웠고, 삼국은 솥발같이 대치하여 힘으로는 능히 합병할 수 없었으며 날마다 전쟁이 계속되었습니다. 당시에는 겨우 제각기 국사國史가 있었으나 전해 들은 기록은 흔히 황당 괴이하였고, 본 것을 적은 것도 상세하고 분명하지 못하였습니다.”라며 옛 삼국의 사서 기록이 황당무계하고 형편없었다고 비판하였다.

그리고 덧붙여 “고려에 와서 신하 김부식이 사마천의 『사기』 형식을 따랐으나 대의大義는 간혹 『춘추春秋』와 틀리는 점이 있었으며, 더구나 한 가지 사실의 시종이 대개 여기저기에 중첩되어 있었고 방언方言과 이어俚語가 난잡하게 섞여 있었고, 착한 정사와 아름다운 정책은 전한 것이 드물며, 나라별로 책을 만들어 사람이 참고하기 어렵게 되어 있었습니다.” 그래서 단군으로부터 삼국을 다룬 『동국사략』이라는 새로운 사서가 만들어져야만 했다고 하였다. 권근의 이 「진삼국사략전」은 김부식의 「진삼국사표」와 함께 한국의 뛰어난 글들을 모은 『동문선東文選』에 수록되어 있다.

비슷한 시기에 예문관 대제학을 역임하였던 윤회尹淮(1380~1436)도 『동국사략』의 간행을 요구하는 글에서 『삼국사기』를 “내용이 성글거나 번잡스러워 읽게 되면 잠이 오고, 황당하고 괴이하여 이야기를 하려 해도 조리가 서지 않는다.”라고 비난하였다.

일제 시기 민족 사학자 단재丹齋 신채호申采浩의 비판은 아주 가혹할 정도이다. 그는 『삼국사기』에는 단군 때부터 내려오던 조선 종교의 혼이자 국수國粹의 중심인 화랑花郞의 연원이나 화랑에 대한 서술은 없이 중국 유학생인 최치원만 잔뜩 서술하였다고 비난하였다. 고구려본기에는 ‘조의皂衣’ 명림답부가 차대왕을 죽이고 또 차대왕의 뒤를 이은 신대왕 때 국상國相이 되어 한漢나라 군대를 좌원坐原에서 크게 무찔렀다는 서술이 나온다. 그런데도 조의가 어떤 직책이며 어떤 역할을 하는 사람들이었는지 전혀 탐구를 하지 않았다고 김부식을 비판하였다.(『조선상고문화사朝鮮上古文化史』)

신채호가 보기에 김부식은 “원래 역사에 대한 지식도, 사가로서의 재능도 전혀 없어서 지리가 어떠한지도 알지 못하였고, 역사를 어떻게 써야 하는지도 알지 못하였고, 자기 나라를 높일 줄도 몰랐으며, 영웅을 귀하게 여길 줄도 몰랐으며 단지 터무니없고 망령되고, 비천하고 열등하고, 찢어지고 문드러지고, 근거 없는 말들만을 주워 모아서 몇 권의 책을 이루어 놓고는 그것을 일러 역사라 하고, 그것을 일러 삼국사라 한 자”라고 비난하면서 “이따위 역사도 역사인가.”라고 한탄하였다. (『독사신론讀史新論』)

김부식은 삼국 시대에 사용하던 우리말 표기법이던 이두吏讀에 대해서도 무식하였기 때문에 알기 쉬운 국어의 관직명까지도 “동이족 말이어서 그 뜻을 알 수 없다.”라고 하였으며 일연이 『삼국유사』에 옛 시가들을 수록한 것과는 달리 이두문으로 기록된 시가를 하나도 기록하지 않았다고 비판하였다. (『조선사연구초朝鮮史硏究草』)

신채호는 또 김부식은 유교적 사대주의에 어긋나는 전통 사서들은 무시하고 더 나아가 공자의 ‘필삭주의筆削主義’를 써서 사실을 가감하거나 개작하였다고 비난하였다. 단재가 보기에 『삼국사기』는 유교적 사대주의가 철저히 관철된 사서였다. 이런 『삼국사기』가 나올 수 있었던 것은 묘청을 중심으로 한 국풍파國風派가 ‘조선 역사상 일천 년 이래 최대 사건’이었던 묘청의 반란에서 패망하고 사대주의 유학파가 승리하였기 때문이다. 『삼국사기』는 바로 묘청의 난을 진압한 사령관 김부식이 감수국사로서 편찬한 책이었다.

『삼국사기』에 대한 여러 비판들이 나름대로의 근거가 없는 것은 아니다. 그러나 필자는 『삼국사기』에 결점만 있는 게 아니라는 점을 강조하고 싶다. 『삼국사기』에 대한 전문적인 지식은 없지만 역사학자인 필자가 이 책을 읽어 보고 받은 느낌을 몇 가지 적어 본다.

우선 기록이 상당히 상세하다. 당시에 이용할 수 있는 사료들은 대부분 이용하였다는 느낌이다. 김부식 스스로 우호적인 평가를 내리지 않았던 『고기』조차도 그 기록밖에 없는 경우에는 인용을 꺼리지 않았다. 신라의 ‘만파식적萬波息笛’이라는 신기한 피리에 대한 이야기는 『삼국유사』에도 상세하게 서술되어 있지만 그 이야기의 출처를 적시하지는 않았다. 그러나 『삼국사기』에 따르면 만파식적 이야기는 『고기』에 다음과 같이 기록되어 있었다고 한다.

“신문왕 때 동해 가운데 갑자기 조그마한 산 하나가 나타났는데, 모양이 거북의 머리와 같았으며, 그 위에 한 줄기의 대나무가 있어 낮에는 둘로 나누어지고 밤에는 하나로 합쳐졌다. 왕은 이를 베어 피리를 만들게 하고 이름을 ‘만파식’이라 했다.” 물론 그 뒤에 『고기』의 이러한 이야기는 “괴이하여 믿을 수 없다.”는 평가를 덧붙이기는 하였지만 말이다.

잡지雜志의 지리지에는 삼국의 군현에 대한 상당히 상세한 기록이 실려 있다. 그에 의하면 통일신라에는 신라, 고구려, 백제 땅에 각각 세 개씩 아홉 개의 주가 있었다고 한다. 9주에 속한 군현의 수는 450개에 달했는데 그 대부분의 이름이 지리지에 기록되어 있다. 8세기 중반 경덕왕 이전에는 순우리말로 된 지명이 많았는데 경덕왕은 그 지명들을 중국식 한자 이름으로 대거 바꾸어 버렸다.

이러한 한자식 지명은 지금도 쓰이는 경우가 많은데 『삼국사기』 지리지에는 그 옛 지명들을 일일이 기록해 놓아서 옛 우리말 연구에도 큰 도움이 될 것 같다. 흥미로운 것은 지리지 끝부분에 삼국 시대의 지명 가운데 그 위치를 잘 모르는 지명도 일일이 기록해 두었다는 점이다. 그 가운데 고구려에 합병되었던 나라들인 개마국蓋馬國, 구다국句茶國, 송양국松壤國, 행인국荇人國 등이 눈에 띈다.

참고로 지적하자면 조선 중기의 이맥李陌이 편찬한 『태백일사太白逸史』의 「환국본기桓國本紀」에는 개마국과 구다국의 위치를 알려 주는 기록이 있다. “『삼성밀기三聖密記』라는 책의 주注에 이렇게 기록되어 있다. 개마국은 일명 웅심국熊心國으로 북개마대령北蓋馬大嶺의 북쪽에 있으며 구다국과 2백 리 떨어져 있다. 구다국의 옛 명칭은 독로국瀆盧國으로 북개마대령의 서쪽에 있다.” 물론 북개마대령이 어느 곳인지에 대한 논란은 해결되지 않았다.

『삼국사기』의 편찬자들은 서로 다른 설이 있는 경우 여러 설을 모두 싣기도 하였다. 대표적인 것이 백제의 건국에 관한 기록이다. 백제본기百濟本紀 온조왕溫祚王 조에서 백제의 시조는 주몽의 아들 온조이며 주몽이 본부인에게서 낳은 아들이 태자가 되자 태자에게 용납되지 않을 것을 두려워하며 남쪽으로 내려와 한수漢水 이북에 나라를 세웠다고 일단은 서술한다.

그리고 그와는 다른 설들도 소개하고 있다. 일설에 의하면 백제 시조는 온조가 아니라 온조의 형인 비류沸流이다. 비류와 온조는 주몽이 아니라 북부여 왕 해부루의 서손庶孫인 우태優台의 아들로서 모친은 소서노召西奴였다. 주몽이 부여로부터 남쪽 졸본 땅으로 도망 와서 고구려를 세웠는데 나라의 창업에 재력가인 소서노가 큰 도움을 주었다. 주몽은 과부인 소서노를 총애하고 또 그녀의 두 아들도 자기 아들처럼 대했으나 예씨禮氏 부인에게서 낳은 아들 유류孺留가 부여에서 오자 그를 태자로 삼았다. 주몽이 죽고 유류가 왕이 되자 비류와 온조 형제는 남쪽 미추홀彌鄒忽로 가서 나라를 세웠는데 이것이 백제라는 것이다.

따라서 『삼국사기』에는 백제의 건국에 관해 주몽의 아들 온조가 하남 위례성에 도읍을 세움으로써 시작되었다는 설과 우태와 소서노의 아들 비류가 미추홀에 세웠다는 두 가지 설을 모두 수록하였다. 그리고 더 나아가 중국 사서인 『북사北史』와 『수서隋書』에 나오는 동명왕의 후손 구태仇台가 ‘대방고지帶方故地’에 세운 나라가 백제라는 설도 덧붙이고 있다. 이렇게 백제의 건국에 관한 세 가지 설을 소개한 후 『삼국사기』 편찬자는 이 설들 가운데 어느 것이 옳은지는 알 수 없다고 덧붙인다.

신라 23대 법흥왕 이전에는 신라 왕들의 칭호는 거서간居西干, 차차웅次次雄, 이사금泥師今, 마립간麻立干 등이었는데 신라 말의 최치원은 그의 『제왕연대력帝王年代曆』이라는 책에서 이러한 호칭을 모두 중국식 호칭인 왕王으로 바꿔 버렸다. 그러나 김부식은 그 옛 칭호가 세련되지 못하고 촌스러울지라도 그대로 기록함이 마땅하다고 보았다. 그 때문에 오늘날의 우리는 신라 왕들의 옛 칭호를 알고 있는 것이다. 이런 면에서 볼 때 김부식은 역사가로서 과거의 기록을 존중하는 태도를 잃지 않았다고 하겠다.

김부식을 중국 중심의 사대주의자라고 많이 비판을 하고 있으나 『삼국사기』는 조선 초에 편찬된 『고려사』와는 달리 삼국의 본기를 ‘세가世家’로 칭하지 않았다는 점도 염두에 두어야 할 것이다. 세가는 삼국의 왕이 중국 황제의 제후라는 것을 전제로 하는 표현이다. 이러한 점 등을 고려해 본다면, 삼국에 대해 많은 귀중한 기록을 담고 있는 현전 최고最古의 사서 『삼국사기』를 후대인들이 지나칠 정도로 인색하게 평가하지 않았나 하는 느낌은 떨치기 힘들다. ■

『삼국사기三國史記』는 현전하는 가장 오래된 사서이다.

『삼국사기』는 고려의 재상을 지낸 김부식이 감수국사로서 왕의 명을 받들어 편찬한 관찬 사서이다.

『삼국사기』는 본기와 연표, 잡지와 열전의 네 부분으로 구성되어 있다.

『삼국사기』에는 곳곳에 김부식의 사관이 투영된 논찬이 들어가 있다.

『삼국사기』는 삼국 이전의 고조선과 고조선을 계승한 열국들을 다루지 않고 있다.

『삼국사기』는 유교 사관에 입각해 서술된 부분이 적지 않지만 삼국 역사의 기본적인 사실들을 담고 있는 귀중한 사서이다.

삼국사기는 현전하는 가장 오랜 사서

한국에서 삼국 시대에 지어진 사서는 안함로의 『삼성기三聖紀』라는 짧은 글을 제외하면 현재 남아 있는 것이 없다. 그런데 신라, 고구려, 백제 등 삼국이 모두 각기 역사서를 편찬하였다는 것은 잘 알려진 사실이다. 고구려에는 『유기留記』라는 100권으로 된 역사서가 있었는데 영양왕 때인 서기 600년에 이문집이 왕의 명으로 이를 다섯 권으로 요약한 『신집新集』을 편찬하였다. 백제는 그보다 이른 시기인 4세기 후반 근초고왕 때 박사 고흥이 『서기書記』라는 책을 편찬하였다. 신라의 경우 진흥왕 때인 545년 학자들을 모아 『국사國史』를 편찬하였다고 한다. 이는 모두 『삼국사기』에 나오는 기록들이다. 또 일본의 고대 사서 『일본서기日本書紀』에는 『백제기百濟記』, 『백제신찬百濟新撰』, 『백제본기百濟本記』 의 ‘백제삼서百濟三書’가 언급되고 그 일부 내용을 인용하고 있다. 그러나 유감스럽게도 이러한 삼국 시대의 사서들은 지금은 모두 사라지고 없다.

반면 고려 시대에 지어진 사서들로는 김부식의 『삼국사기三國史記』(1145), 일연의 『삼국유사三國遺事』(1281), 이승휴의 『제왕운기帝王韻紀』(1287), 행촌 이암의 『단군세기檀君世紀』(1363)가 전해지고 있다. 『삼국사기』보다 이른 시기에 지어진 『고기古記』라는 상당히 유명한 역사서도 있었는데 이 책은 유감스럽게도 전해지지 않는다. 『삼국유사』는 이 책을 빈번하게 인용하고 있으며 심지어 이 책에 대해 좋지 않은 평가를 내리고 있는 『삼국사기』에서도 더러 인용되어 있다. 그러니 현전하는 고대 사서 가운데 『삼국사기』가 연대상으로 가장 오래된 책이라 할 수 있다.

『삼국사기』는 『삼국유사』나 『제왕운기』와는 달리 고려 인종仁宗의 명으로 김부식金富軾(1075-1151)이 책임자가 되어 편찬한 관찬 사서이다. 김부식은 국정을 총괄하던 문하시중門下侍中의 자리에까지 올랐던 문신이었지만 묘청의 반란을 진압하는 토벌군 원수를 지낸 것으로도 유명하다. 그는 역사 편찬 기관인 춘추관 우두머리인 감수국사監修國史로서 『삼국사기』를 편찬하였다.

물론 김부식 혼자서 『삼국사기』를 편찬한 것은 아니다. 『삼국사기』 끝에 김부식 외에도 10명의 관리들이 ‘참고參考’ 혹은 ‘관구管句’라는 직책으로 그 이름이 올라 있다. 이들은 김부식에 의해 여러 부서에서 차출된 인재들이었다.

『삼국사기』는 약 3년 정도 작업을 거쳐 1145년 완성되었다. 김부식은 『삼국사기』 편찬 완료 후 왕에게 올린 「진삼국사표進三國史表」에서 삼국의 역사는 중국의 여러 사서들의 열전에 소개되어 있으나 내용이 너무 소략하며 『고기古記』라는 책이 있지만 문장이 거칠고 사적事跡이 빠진 내용이 많아 후대의 귀감으로 쓰기에는 적합하지 않다고 하면서 『삼국사기』 편찬의 의의를 피력하였다.

삼국사기의 편제

『삼국사기』는 네 부분으로 구성되어 있다. 첫 번째 부분은 신라, 고구려, 백제 순으로 삼국 왕들의 치세에 일어난 일들을 연대순으로 기록한 ‘본기本紀’이다. 줄기를 이루는 기록이라는 뜻이다. 『삼국사기』는 모두 50권으로 간행되었는데 본기는 그 가운데 28권을 차지한다. 『삼국사기』의 두 번째 부분은 ‘연표年表’ 3권이다. 신라가 박혁거세에 의해 창건된 BCE 57년부터 중국의 연호를 기준으로 신라, 고구려, 백제 왕들의 연표가 표로 정리되어 있다. 세 번째는 ‘잡지雜志’ 9권으로 제사와 음악, 의복, 수레, 가옥, 지리와 관직 등을 서술하였다.

네 번째는 인물들의 전기인 ‘열전列傳’ 10권이다. 모두 69명이 입전入傳되어 있는데 삼국 통일에 큰 역할을 한 신라의 장군 김유신을 필두로 수나라 군대를 격파한 고구려의 장군 을지문덕, 죽음으로써 백제를 지키고자 한 백제의 충신 계백, 신라의 뛰어난 학자이자 정치가 최치원, 고구려 말기의 권력자 연개소문 등은 말할 것도 없고 통일신라 말에 신라에 반기를 들고 자신들의 나라를 세운 궁예와 견훤도 들어가 있다.

특히 김유신전金庾信傳은 다른 사람에 비해 상당히 분량이 많다. 『삼국사기』 전체 50권 가운데 세 권을 차지한다. 열전에 의하면 김유신은 금관가야의 마지막 왕이자 9대 왕인 구해仇亥왕의 증손자이다. 금관가야를 세운 김수로金首露왕은 김유신의 12대조라고 한다. 유신의 조부인 김무력金武力은 신라가 백제로부터 빼앗았던 한강 유역의 신주新州를 지키는 행군총관이었으며 유신의 부친인 김서현金舒玄은 벼슬이 17관등 가운데 3등인 소판蘇判에까지 이르렀으며 오늘날의 진천 지역을 다스리는 만노군萬奴郡 태수도 역임하였다고 한다.

유신은 만노군에서 태어났는데 이 때문에 그의 태실과 사당이 진천에 있다. 김유신전에는 유신의 선조들뿐 아니라 그 아들들과 딸들에 대해서도 나오는데 아들이 여섯, 딸이 넷이었다고 한다. 아들 가운데 하나는 서자였다. 맏손자인 김윤중金允中은 성덕왕 때 대아찬大阿飡이 되었다고 하며 그의 서손 김암金巖은 중국에 가서 천문학을 공부하여 귀국해서는 사천대박사司天大博士가 되었다고 한다. 상당히 자세한 기록이 아닐 수 없다. 김유신전의 이러한 기록은 김해 김씨 족보를 편찬하는 데도 큰 도움이 되었을 것이다.

『삼국사기』는 본기와 연표, 잡지와 열전의 네 부분으로 구성되어 있다.

『삼국사기』 열전에는 김유신을 비롯한 삼국 시대 여러 인물들의 전기가 실려 있는데, 특히 김유신에 대해서는 상당히 자세하게 서술되어 있다.

『삼국사기』 열전에는 김유신을 비롯한 삼국 시대 여러 인물들의 전기가 실려 있는데, 특히 김유신에 대해서는 상당히 자세하게 서술되어 있다.

『삼국사기』의 논찬

『삼국사기』에는 사관의 논평 즉 ‘논찬論贊’이 모두 30군데에 들어가 있다. 대부분 김부식이 직접 쓴 것으로 추정된다. 논찬에는 김부식의 사관과 사상이 잘 드러나 있다. 예를 들자면 신라 27대 선덕여왕은 나라를 잘못 다스렸다고는 할 수 없는 왕이었는데 김부식은 여왕의 존재 자체가 마음에 들지 않았던 모양이다.

그는 논평하기를 “신라는 여자를 세워서 왕위에 있게 했으니 진실로 어지러운 세상의 일이라 하겠으며, 나라가 망하지 아니함이 다행이라 하겠다. 『서경』에서는 암탉이 울어 때를 알리면 집안이 쇠망한다고 했고 『역경』에는 음물인 돼지가 양물을 해친다고 했으니 그것이 경계할 일이 아니겠는가?”라고 여성에 대한 편견을 드러냈다.

고구려의 마지막 왕인 보장왕 조에서도 고구려에 대한 김부식의 이념적 편향을 확인할 수 있다. “고구려는 겸손하고 사양하는 마음이 없이, 천자의 영역을 불법으로 침략하여 서로 원수지간이 되었으며, 천자의 군현에 들어가 살기도 하였다. 이에 따라 전쟁이 계속되고 재앙의 근원이 되었으므로 평안한 해가 거의 없었다. 평양으로 도읍을 옮긴 때는 수나라와 당나라가 중국의 통일을 이루었던 시기에 해당한다. 이때 고구려는 오히려 불손하게도 중국 황제의 조서와 명령을 거역했으며, 천자의 사신을 토실土室에 가두기도 하였다. 고구려는 이와 같이 고집스럽고 겁이 없었기 때문에, 여러 번이나 죄를 문책하기 위한 전쟁을 자초하였다. 그리하여 비록 어떤 시기에는 기묘한 계책으로 대군에게 승리를 거두었던 적도 있었으나, 결국은 임금이 항복하고 나라가 멸망하고 말았다.” 사대주의적 입장이 여실히 드러나 있는 논평이라 하겠다. 이 때문에 김부식은 지금도 ‘사대주의 역사가’로서 많은 사람들의 비판을 받고 있다.

『삼국사기』에 대한 비판

『삼국사기』에 대한 비판을 몇 가지 더 들어 보자. 그 가운데 하나는 『삼국사기』에는 삼국 시대 이전의 나라인 고조선古朝鮮(단군조선檀君朝鮮)과 그 뒤를 계승한 나라들에 대한 기록이 없다는 점이다. 한국사의 뿌리라 할 수 있는 고조선은 중국 기록에도 나와 있지만 『삼국사기』는 고조선을 전혀 언급하지 않는다. 그 편찬자들이 참조하였던 것이 분명한 『고기』에 고조선의 건국이 신화적인 형태로 서술되었기 때문일까?

『삼국사기』 편찬자들은 북부여北扶餘의 존재도 알고 있었다. 고구려본기高句麗本紀 2대 유리왕 조에는 북부여가 언급되어 있다. 그러나 북부여에 대한 서술은 없다. 가야加耶의 경우에도 지리지에 대가야大加耶에 대한 언급이 있고 또 신라본기新羅本紀 법흥왕 조에는 금관국金官國(금관가야)이 신라에 항복하였다는 기사가 있지만 가야의 건국이나 연원에 대한 언급은 일체 찾아볼 수 없다. 아마 이러한 단점 때문에 후일 일연一然 스님은 『삼국유사』에서 고조선과 북부여, 동부여, 삼한, 오가야五伽耶 등을 책의 앞부분에서 간략하게나마 다루고 또 ‘가락국기駕洛國記’라는 금관가야에 대한 상당히 긴 사료를 책의 중간에 인용하였을 것이다.

김부식은 삼국 이전의 나라들에 대해서 서술하지 않는 나름대로의 이유를 다음과 같이 들고 있다. 『삼국사기』 연표 서두에 “해동海東에 국가가 있은 지는 오래되었다. 기자가 주나라 왕실로부터 해동에 봉해지고 난 뒤 위만이 한나라 초기에 왕호를 참람히 일컫기까지는 연대가 아득히 멀고 기록이 소략하여 실로 자세히 알 수 없다.” 삼국 시대 이전은 기록이 소략疏略하여 잘 알 수 없다는 것이다.

유학자로서 유교적 이념에 충실했던 김부식의 『삼국사기』에 대한 후대 역사가들의 평가를 살펴보자. 김부식이 유학자로서 사대주의 사관을 견지하였지만 조선의 유학자들은 김부식에 대해 그렇게 우호적인 평가를 내리지 않았다. 권근權近(1352-1409)은 조선 초인 태종 대에 임금의 명으로 『동국사략東國史略』이라는 고대사를 편찬하는 데 주도적 역할을 한 인물이다.

그는 임금에게 올린 「진삼국사략전進三國史略箋」에서 다음과 같이 말했다. “이 바다 모퉁이에 있는 우리나라는 실로 하늘이 마련한 땅이오라, 단군이 개국함으로부터 천 년을 서로 계승하였고, 기자箕子가 봉함을 받아 팔조八條로 정치를 하였으나, 연대가 오래되고 문적文籍도 전하지 아니하였습니다. 사군四郡은 외쪽[瓜分]처럼 되어 형세는 먼 지방을 오래 제재하기 어려웠고, 삼국은 솥발같이 대치하여 힘으로는 능히 합병할 수 없었으며 날마다 전쟁이 계속되었습니다. 당시에는 겨우 제각기 국사國史가 있었으나 전해 들은 기록은 흔히 황당 괴이하였고, 본 것을 적은 것도 상세하고 분명하지 못하였습니다.”라며 옛 삼국의 사서 기록이 황당무계하고 형편없었다고 비판하였다.

그리고 덧붙여 “고려에 와서 신하 김부식이 사마천의 『사기』 형식을 따랐으나 대의大義는 간혹 『춘추春秋』와 틀리는 점이 있었으며, 더구나 한 가지 사실의 시종이 대개 여기저기에 중첩되어 있었고 방언方言과 이어俚語가 난잡하게 섞여 있었고, 착한 정사와 아름다운 정책은 전한 것이 드물며, 나라별로 책을 만들어 사람이 참고하기 어렵게 되어 있었습니다.” 그래서 단군으로부터 삼국을 다룬 『동국사략』이라는 새로운 사서가 만들어져야만 했다고 하였다. 권근의 이 「진삼국사략전」은 김부식의 「진삼국사표」와 함께 한국의 뛰어난 글들을 모은 『동문선東文選』에 수록되어 있다.

비슷한 시기에 예문관 대제학을 역임하였던 윤회尹淮(1380~1436)도 『동국사략』의 간행을 요구하는 글에서 『삼국사기』를 “내용이 성글거나 번잡스러워 읽게 되면 잠이 오고, 황당하고 괴이하여 이야기를 하려 해도 조리가 서지 않는다.”라고 비난하였다.

일제 시기 민족 사학자 단재丹齋 신채호申采浩의 비판은 아주 가혹할 정도이다. 그는 『삼국사기』에는 단군 때부터 내려오던 조선 종교의 혼이자 국수國粹의 중심인 화랑花郞의 연원이나 화랑에 대한 서술은 없이 중국 유학생인 최치원만 잔뜩 서술하였다고 비난하였다. 고구려본기에는 ‘조의皂衣’ 명림답부가 차대왕을 죽이고 또 차대왕의 뒤를 이은 신대왕 때 국상國相이 되어 한漢나라 군대를 좌원坐原에서 크게 무찔렀다는 서술이 나온다. 그런데도 조의가 어떤 직책이며 어떤 역할을 하는 사람들이었는지 전혀 탐구를 하지 않았다고 김부식을 비판하였다.(『조선상고문화사朝鮮上古文化史』)

신채호가 보기에 김부식은 “원래 역사에 대한 지식도, 사가로서의 재능도 전혀 없어서 지리가 어떠한지도 알지 못하였고, 역사를 어떻게 써야 하는지도 알지 못하였고, 자기 나라를 높일 줄도 몰랐으며, 영웅을 귀하게 여길 줄도 몰랐으며 단지 터무니없고 망령되고, 비천하고 열등하고, 찢어지고 문드러지고, 근거 없는 말들만을 주워 모아서 몇 권의 책을 이루어 놓고는 그것을 일러 역사라 하고, 그것을 일러 삼국사라 한 자”라고 비난하면서 “이따위 역사도 역사인가.”라고 한탄하였다. (『독사신론讀史新論』)

김부식은 삼국 시대에 사용하던 우리말 표기법이던 이두吏讀에 대해서도 무식하였기 때문에 알기 쉬운 국어의 관직명까지도 “동이족 말이어서 그 뜻을 알 수 없다.”라고 하였으며 일연이 『삼국유사』에 옛 시가들을 수록한 것과는 달리 이두문으로 기록된 시가를 하나도 기록하지 않았다고 비판하였다. (『조선사연구초朝鮮史硏究草』)

신채호는 또 김부식은 유교적 사대주의에 어긋나는 전통 사서들은 무시하고 더 나아가 공자의 ‘필삭주의筆削主義’를 써서 사실을 가감하거나 개작하였다고 비난하였다. 단재가 보기에 『삼국사기』는 유교적 사대주의가 철저히 관철된 사서였다. 이런 『삼국사기』가 나올 수 있었던 것은 묘청을 중심으로 한 국풍파國風派가 ‘조선 역사상 일천 년 이래 최대 사건’이었던 묘청의 반란에서 패망하고 사대주의 유학파가 승리하였기 때문이다. 『삼국사기』는 바로 묘청의 난을 진압한 사령관 김부식이 감수국사로서 편찬한 책이었다.

『삼국사기』는 삼국 시대 이전의 고조선과 그 계승국들을 다루지 않았다.

단재 신채호는 유교적 사대주의에 입각해서 서술된 사서인 『삼국사기』가 한국 고대사의 중요한 부분들을 고의로 다루지 않거나 왜곡하였다고 비판하였다.

단재 신채호는 유교적 사대주의에 입각해서 서술된 사서인 『삼국사기』가 한국 고대사의 중요한 부분들을 고의로 다루지 않거나 왜곡하였다고 비판하였다.

『삼국사기』를 위한 변명

『삼국사기』에 대한 여러 비판들이 나름대로의 근거가 없는 것은 아니다. 그러나 필자는 『삼국사기』에 결점만 있는 게 아니라는 점을 강조하고 싶다. 『삼국사기』에 대한 전문적인 지식은 없지만 역사학자인 필자가 이 책을 읽어 보고 받은 느낌을 몇 가지 적어 본다.

우선 기록이 상당히 상세하다. 당시에 이용할 수 있는 사료들은 대부분 이용하였다는 느낌이다. 김부식 스스로 우호적인 평가를 내리지 않았던 『고기』조차도 그 기록밖에 없는 경우에는 인용을 꺼리지 않았다. 신라의 ‘만파식적萬波息笛’이라는 신기한 피리에 대한 이야기는 『삼국유사』에도 상세하게 서술되어 있지만 그 이야기의 출처를 적시하지는 않았다. 그러나 『삼국사기』에 따르면 만파식적 이야기는 『고기』에 다음과 같이 기록되어 있었다고 한다.

“신문왕 때 동해 가운데 갑자기 조그마한 산 하나가 나타났는데, 모양이 거북의 머리와 같았으며, 그 위에 한 줄기의 대나무가 있어 낮에는 둘로 나누어지고 밤에는 하나로 합쳐졌다. 왕은 이를 베어 피리를 만들게 하고 이름을 ‘만파식’이라 했다.” 물론 그 뒤에 『고기』의 이러한 이야기는 “괴이하여 믿을 수 없다.”는 평가를 덧붙이기는 하였지만 말이다.

잡지雜志의 지리지에는 삼국의 군현에 대한 상당히 상세한 기록이 실려 있다. 그에 의하면 통일신라에는 신라, 고구려, 백제 땅에 각각 세 개씩 아홉 개의 주가 있었다고 한다. 9주에 속한 군현의 수는 450개에 달했는데 그 대부분의 이름이 지리지에 기록되어 있다. 8세기 중반 경덕왕 이전에는 순우리말로 된 지명이 많았는데 경덕왕은 그 지명들을 중국식 한자 이름으로 대거 바꾸어 버렸다.

이러한 한자식 지명은 지금도 쓰이는 경우가 많은데 『삼국사기』 지리지에는 그 옛 지명들을 일일이 기록해 놓아서 옛 우리말 연구에도 큰 도움이 될 것 같다. 흥미로운 것은 지리지 끝부분에 삼국 시대의 지명 가운데 그 위치를 잘 모르는 지명도 일일이 기록해 두었다는 점이다. 그 가운데 고구려에 합병되었던 나라들인 개마국蓋馬國, 구다국句茶國, 송양국松壤國, 행인국荇人國 등이 눈에 띈다.

참고로 지적하자면 조선 중기의 이맥李陌이 편찬한 『태백일사太白逸史』의 「환국본기桓國本紀」에는 개마국과 구다국의 위치를 알려 주는 기록이 있다. “『삼성밀기三聖密記』라는 책의 주注에 이렇게 기록되어 있다. 개마국은 일명 웅심국熊心國으로 북개마대령北蓋馬大嶺의 북쪽에 있으며 구다국과 2백 리 떨어져 있다. 구다국의 옛 명칭은 독로국瀆盧國으로 북개마대령의 서쪽에 있다.” 물론 북개마대령이 어느 곳인지에 대한 논란은 해결되지 않았다.

『삼국사기』의 편찬자들은 서로 다른 설이 있는 경우 여러 설을 모두 싣기도 하였다. 대표적인 것이 백제의 건국에 관한 기록이다. 백제본기百濟本紀 온조왕溫祚王 조에서 백제의 시조는 주몽의 아들 온조이며 주몽이 본부인에게서 낳은 아들이 태자가 되자 태자에게 용납되지 않을 것을 두려워하며 남쪽으로 내려와 한수漢水 이북에 나라를 세웠다고 일단은 서술한다.

그리고 그와는 다른 설들도 소개하고 있다. 일설에 의하면 백제 시조는 온조가 아니라 온조의 형인 비류沸流이다. 비류와 온조는 주몽이 아니라 북부여 왕 해부루의 서손庶孫인 우태優台의 아들로서 모친은 소서노召西奴였다. 주몽이 부여로부터 남쪽 졸본 땅으로 도망 와서 고구려를 세웠는데 나라의 창업에 재력가인 소서노가 큰 도움을 주었다. 주몽은 과부인 소서노를 총애하고 또 그녀의 두 아들도 자기 아들처럼 대했으나 예씨禮氏 부인에게서 낳은 아들 유류孺留가 부여에서 오자 그를 태자로 삼았다. 주몽이 죽고 유류가 왕이 되자 비류와 온조 형제는 남쪽 미추홀彌鄒忽로 가서 나라를 세웠는데 이것이 백제라는 것이다.

따라서 『삼국사기』에는 백제의 건국에 관해 주몽의 아들 온조가 하남 위례성에 도읍을 세움으로써 시작되었다는 설과 우태와 소서노의 아들 비류가 미추홀에 세웠다는 두 가지 설을 모두 수록하였다. 그리고 더 나아가 중국 사서인 『북사北史』와 『수서隋書』에 나오는 동명왕의 후손 구태仇台가 ‘대방고지帶方故地’에 세운 나라가 백제라는 설도 덧붙이고 있다. 이렇게 백제의 건국에 관한 세 가지 설을 소개한 후 『삼국사기』 편찬자는 이 설들 가운데 어느 것이 옳은지는 알 수 없다고 덧붙인다.

신라 23대 법흥왕 이전에는 신라 왕들의 칭호는 거서간居西干, 차차웅次次雄, 이사금泥師今, 마립간麻立干 등이었는데 신라 말의 최치원은 그의 『제왕연대력帝王年代曆』이라는 책에서 이러한 호칭을 모두 중국식 호칭인 왕王으로 바꿔 버렸다. 그러나 김부식은 그 옛 칭호가 세련되지 못하고 촌스러울지라도 그대로 기록함이 마땅하다고 보았다. 그 때문에 오늘날의 우리는 신라 왕들의 옛 칭호를 알고 있는 것이다. 이런 면에서 볼 때 김부식은 역사가로서 과거의 기록을 존중하는 태도를 잃지 않았다고 하겠다.

김부식을 중국 중심의 사대주의자라고 많이 비판을 하고 있으나 『삼국사기』는 조선 초에 편찬된 『고려사』와는 달리 삼국의 본기를 ‘세가世家’로 칭하지 않았다는 점도 염두에 두어야 할 것이다. 세가는 삼국의 왕이 중국 황제의 제후라는 것을 전제로 하는 표현이다. 이러한 점 등을 고려해 본다면, 삼국에 대해 많은 귀중한 기록을 담고 있는 현전 최고最古의 사서 『삼국사기』를 후대인들이 지나칠 정도로 인색하게 평가하지 않았나 하는 느낌은 떨치기 힘들다. ■

『삼국사기』는 신라 왕의 옛 칭호를 비롯한 삼국 역사의 기본적인 사실들이 많이 기록되어 있는 귀중한 사서이다.

© 월간개벽. All rights reserved.