미륵 세상을 꿈꾼, 궁예의 철원 도성

[열두 개 도시로 찾아가는 국통 맥 여행]

신라 말, 후삼국 시대의 도래

국제 해상 무역으로 나오는 재정 수입이 당唐의 멸망으로 타격을 입었고, 장보고의 청해진淸海鎭처럼 민간이 정부로부터 권한을 위임받아 군사력을 가진 무역 기지를 운영하기도 하였다. 이 청해진은 해상 패권을 장악하면서 신라 왕위 계승에도 개입하는 등 강력한 영향력을 보여 주었지만, 결국 왕실의 권력 다툼에 휘말려 해체되고, 신라의 해안 지역에서는 독립적인 세력이 일어나기 시작했다.

891년부터 신라 왕실은 과거 고구려와 백제 영역에 대한 직접적 지배력을 상실해 버렸고, 전국 각지에는 작은 군벌 세력들이 난립하는 상황이 펼쳐졌다. 이 중 두각을 낸 인물이 바로 태봉의 궁예弓裔와 뒤를 이은 고려 태조 왕건王建, 그리고 후백제의 견훤甄萱이었다. 이른바 후삼국後三國 시대가 전개된 것이다.

전라도라는 곡창 지대를 지배하고 군인 출신으로 나라를 세운 견훤의 후백제後百濟는 후삼국 시대를 주도했다. 하지만 궁예의 후고구려後高句麗 역시 초기에는 기세가 꽤 좋았다. 옛 고구려 영토를 회복하면서 영토를 확장하였고, 친위 세력으로 청주 지역민들을 포섭하였다. 궁예는 고구려라는 한계를 넘어 백제와 신라 등을 포섭하는 의미로 국호를 마진摩震, 태봉泰封으로 바꾸고 자신을 스스로 미륵이라 자칭하며 중앙 집권화를 진행하였지만, 큰 꿈에 비해 역량이 부족해서인지 패서浿西 지역의 반발과 태조 왕건의 반란으로 몰락하고 말았다.

미륵 세상을 염원한 이상주의자

궁예는 고구려 왕족 출신으로 보덕국報德國 왕이 되는 안승安勝의 후예 또는 신라 헌안왕憲安王(혹은 경문왕景文王)의 아들이라고 알려졌다. 하지만 이는 새로운 나라를 세우려는 그에게 아무런 도움이 되지 않았다. 오히려 이런 사실이 자신을 죽을 위기에 처하게 했다. 궁예는 어려서부터 하층민으로서 세파와 고난을 겪으며 성장했고, 신라 왕실을 부정하고 새 국가를 건설하는 영웅의 자질을 키워 나갔다.

난세에는 당면한 현세를 말세로 인식하고 새 세계의 도래를 갈구하는 의식 속에서 천지개벽의 혁명적 변화를 꿈꾸게 된다. 그래서 궁예는 미래의 부처님인 미륵불을 자처하였고, 그런 모습은 민중 속에 급속히 파고들었다. 새로운 세상을 갈구한 하층민 등 민중 세력의 절대적이고 열렬한 지지는 궁예가 성장해 나가는 밑바탕이 되었다. 이는 미력하나마 신라 장교 출신인 견훤과 바다 상인의 후예로 풍요로운 환경에서 성장하고 아버지 손에 이끌려 궁예에 귀부한 왕건과는 비교할 수 없을 정도로 차별화된 행보였다.

하층민의 염원을 알고 있던 궁예는 미륵불彌勒佛을 자처하면서, 미륵의 이상향인 용화龍華 세계를 태봉이라는 국호에 담았지만, 그것은 이상에 불과했다. 고구려 계승 의식을 지지했던 송악의 왕건을 비롯한 옛 고구려 지역 출신 현실주의자들의 반발은 필연적이었다. 결국 궁예는 축출되었고 자신이 세운 나라가 멸망하는 비극의 주인공이 되고 말았다. “통일도 이루지 못하고, 폭정을 일삼고, 처자식을 죽이고, 신하를 죽이는 잔학한 짓을 저질러 백성들을 도탄에 빠지게 했다.”(『고려사高麗史』 권 92 홍유洪儒 열전)라는 평가만이 남았다.

자신의 이상을 국호 속에 담다

첫 번째 국호, 고려高麗

궁예는 처음에는 국호를 고려高麗라고 정했다(901년). 이미 고구려 제20세 장수태왕 시기에 국호가 고구려高句麗에서 고려高麗로 개칭된 역사 기록도 존재하는데, 궁예가 국호를 고려로 정한 것에는 옛 고구려의 역사와 영토를 계승하겠다는 의지가 담겨 있었다. 당시 지배 영역이 거의 고구려의 남쪽 영토였으며, 이 지역을 기반으로 건국했기 때문에 해당 지역 세력의 호응을 얻기 위해 국호를 고려라 하였고 수도를 송악松岳, 지금의 개성開城으로 정했다.오늘날 역사 교과서 등에는 궁예가 세운 이 고려를 ‘후고구려’라고도 부르는데, 이는 선대에 존재했던 고려(고구려) 및 후대에 왕건이 건국하는 고려와 구분하기 위해 지칭하는 용어라 할 수 있다.

두 번째 국호, 마진摩震

904년에는 국호를 마진摩震으로 바꿨다. 이는 범어(산스크리트어) ‘마하진단摩訶震旦’의 약칭으로, 마하는 ‘크다’, 진단은 ‘동방’이란 뜻으로 ‘대동방국大東方國’이란 뜻이다. 이때 도읍을 송악에서 철원鐵圓으로 옮기고, 청주의 1,000호를 이주시켰다. 왕건을 통해 나주를 점령하였고, 공주의 호족 홍기弘奇가 귀부하였다. 여기에 상주를 비롯한 신라의 영토를 확보하게 되니, 특정 국가를 계승하는 정책을 버리고 모두를 아우르는 ‘대동방국’ 건설이라는 새로운 통일 정책으로 전환한 것이다.세 번째 국호, 태봉泰封

911년부터는 국호를 태봉泰封이라 변경하였다. ‘태泰’는 주역의 지천태地天泰䷊괘를 상징하여 천지가 어울려 만물을 낳고 상하가 어울려 그 뜻을 같이한다는 뜻이고, ‘봉封’은 봉토, 즉 영토를 가리킨다. 따라서 ‘태봉’은 서로 뜻을 같이해 화합하는 세상이라는 의미다. 고구려, 신라, 백제 등이 조화롭게 함께 살아가는 통일 국가 건설의 이상이 담겨 있다고 하겠다.철원 도성 연구의 어려움

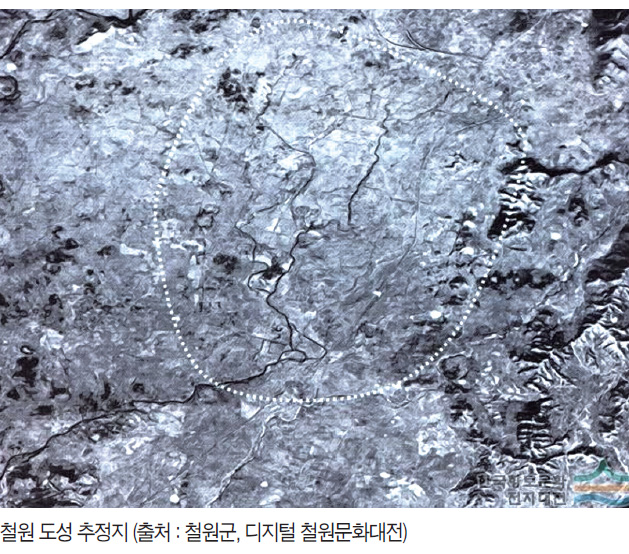

그러나 이 철원성鐵圓城은 제대로 연구하기가 쉽지 않다. 남북으로 분단되어 있는 지금, 철원 도성의 위치가 참 절묘하기 때문이다. 단순히 전방에 있는 정도가 아니다. 군사 분계선이 철원성 한가운데를 지나면서 성 전체가 비무장 지대 안에 절묘하게 자리 잡고 있다. 그래서 일반인은 물론 역사학자들도 쉽게 접근하기 어려운 상황이다. 비무장 지대라서 본격적인 발굴 조사는 요원한 상황이며, 기껏해야 먼 거리에서 관측해 도성의 크기와 형태를 추정하는 게 전부이다.

그나마 개성의 만월대는 개성이란 도시의 상징성이나 규모가 있어 어느 정도 협력이 가능하겠지만, 철원 도성은 북한 측에서 개발이나 협력에 별 열의가 없다. 또한 군사적으로 민감하게 반응하는 경원축선京元軸線(서울과 원산元山 사이)이라서 아무런 협력이 진행되지 않고 있다. 철원 도성은 경원선과 3번 국도가 정확하게 남북 방향으로 관통한다. 남북 3대 간선으로 꼽히는 경의선 축, 경원선 축, 동해선 축 중 유일하게 철도나 공로가 개설되지 않은 곳이 경원선 축이다.

서울과 원산을 연결하는 축의 중간 지점인 철원평야는 대일 항쟁기까지 경원선, 금강산선, 3번 국도, 5번 국도가 지나가던 교통의 요지였다. 경원선과 금강산선의 교차점인 철원역과 3번⋅5번 국도의 교차점인 평강역을 중심으로 번성하였다. 이런 이점을 이용해 6.25 전쟁 당시에는 공산군이 대규모 병력과 물자를 집결시켜 놓고 남침을 준비하는 전략적 요충지인 일명 ‘철鐵의 삼각 지대’(강원도의 철원군, 김화군, 평강군을 잇는 지리상의 삼각 지대)로 활용했다.

이후 1951년 6월 유엔군이 파일 드라이버 작전(Operation Pile Driver)으로 평야 남부 철원 일대를 장악하였으며, 이곳을 놓고 백마고지 전투, 화살머리고지 전투 등 치열한 전투가 벌어졌다. 지금도 양측의 대군이 대치하고 있는 최전방 지역으로 군부대가 많다. 그나마 2018년에 남북 공동 유해 발굴을 위해 화살머리고지를 관통하는 전술도로가 개통되었으나, 2024년에 북한이 그 도로에도 지뢰를 부설했다.

철원 도성의 특징

너무나 큰 규모

『증보문헌비고增補文獻備考』, 『동국여지지東國輿地誌』 등 조선 시대의 문헌들에는 태봉국 철원성(궁예도성)이 외성과 내성으로 구분되고, 외성의 둘레는 14,421척(4,226미터), 내성의 둘레는 1,905척(572미터)이며 모두 흙으로 축조되었다고 전한다. 항공 사진과 일제 강점기 지적도를 통하여 윤곽을 복원한 결과 외성의 둘레는 약 12.3~12.5킬로미터, 내성의 둘레는 약 7.7킬로미터, 면적은 약 16제곱킬로미터로 추정된다. 현재 비무장 지대에 있어 본격적인 발굴 조사는 진행되지 못하고 있다.

백제 시대 하남 위례성으로 추정되는 풍납토성의 둘레가 3.5킬로미터이고 신라의 경주 월성이 1.8킬로미터, 고구려 압록강 유역의 국내성이 2.7킬로미터인 것과 비교하면 철원성의 크기를 상상해 볼 수 있다. 평지가 아니라 산굽이를 따라 굽이굽이 쌓았던 한양 도성이 18킬로미터니 철원 도성의 규모는 유례없이 크다고 할 수 있다.

한반도 내 유일한 평지 도성

그러나 궁예가 세운 태봉의 철원 도성은 그의 특이한 이력만큼이나 보편적 상식과 동떨어져 있다. 궁예의 철원 도성은 한국전쟁기 최대 격전지였던 철의 삼각지 한복판, 그것도 백마고지와 김일성고지 사이의 허허벌판에 자리 잡고 있다. 궁예도성의 한가운데로 휴전선이 지나가고 도성의 북쪽 끝은 북방 한계선에, 남쪽 끝은 남방 한계선에 걸쳐져 있다. 기이한 운명이다.

거기에다 철원 도성은 직사각형 형태지만 전체적으로 동북쪽에서 서남쪽으로 비스듬하게 놓여 있다. 이 도성의 중앙으로 경원선 철도가 지나간다. 도성이 산등성이와 평야가 만나는 곳에 있는 것이 아니라 허허벌판에 있기 때문이다.

이 지역의 산들은 야트막하다. 백마고지만 해도 지도상으로는 해발 375미터지만 철원평야 자체가 해발 220미터의 고원 지대라 평지에서 솟은 높이는 100미터도 안 된다. 주변의 산들도 다른 산지처럼 이어지지 않고 점점이 놓여 있다. 이 지역은 오래전 지금의 저격능선(Sniper Ridge)이 있는 오성산五聖山(1,062미터)이 폭발하면서 쏟아져 나온 용암이 호수처럼 이 지역을 가득 메웠다. 덕분에 해발 수백 미터가 넘는 지역에 두 개의 고원이 형성되었다. 북쪽 고원이 평강고원이고, 남쪽이 철원평야다.

태봉국 철원성은 평지에 조성되었고, 남북으로 긴 직사각형에 가까웠다. 이는 한국의 성城 대부분이 자연 지형을 이용한 원형이거나 반원형인 것과 대비된다. 내부는 행정 영역인 방리제坊里制 수준 혹은 방리제보다 완화된 수준의 도시 계획에 따라 구획되었을 것으로 추정된다. 도성 내에는 각종 관청과 시장이 배치되었고, 격구를 즐기는 구정毬庭으로 사용되거나 국가 의례를 치르기 위한 광장이 있었다. 궁성에는 포정전布政殿과 의봉루儀鳳樓 등의 전각과 내고內庫가 있었다.

궁예가 미륵彌勒 신앙을 적극 활용하였던 만큼 도성 내에는 불교 사원이 다수 조성되었을 것으로 짐작된다. 918년 고려의 태조太祖 왕건王建은 궁예를 축출하고 태봉국 철원성 내 포정전에서 즉위하였으나, 이듬해에 철원을 떠나 개경開京(개성開城)으로 천도하였다. 천도 후 기존의 태봉국 철원성이 어떻게 활용되었는지 확인할 수 있는 자료는 없지만 쇠락하였을 것으로 추정된다.

수도로서의 입지 - 부족한 물

수도首都로서 철원의 입지는 상당히 나빴고, 이는 궁예의 큰 실수라고 할 수 있다. 현재 철원은 밥맛이 좋고, 김밥을 싸기 좋은 쌀로 알려진 오대쌀의 생산지로 유명한 철원평야가 있어서 조금 의아해할 수 있다. 그러나 근대 이전 시기에 철원평야의 농업 생산력은 정말 보잘것없었다.

물론 평야이니만큼 인근 강원도의 다른 지역들에 비하면야 낫긴 해도 한탄강의 유량에 한계가 있으므로, 전국적으로 따지자면 오히려 척박한 땅에 가까웠다. 『세종실록지리지世宗實錄地理志』만 봐도 철원군과 평강군을 “땅이 메마르다.”라거나 “논이 별로 없다.”라고 기록해 놓을 정도이다.

이 단점은 지금의 시대에 와서도 두드러졌다. 비록 대일 항쟁기인 1923년 평강군에 흐르던 역곡천 상류를 막아서 봉래호 저수지를 만들긴 했지만, 한국전쟁으로 철원평야 대부분을 우리에게 빼앗긴 것에 열 받은 김일성은 봉래호의 물줄기를 역곡천-임진강-소운하-예성강을 이용해 멀리 황해도 연백평야로 돌렸으며 이에 따라 1970년대 중반까지 철원평야는 물을 제대로 이용할 수 없어 농업 생산력이 낮았다. 그나마 있던 봉래호의 용수를 이용할 수 없었던 탓에 이후 수십 년간 철원평야는 만성적인 용수 부족과 가뭄에 시달렸다.

이후 1972년에 토교저수지土橋貯水池, 1977년에 동송저수지東松貯水池 등의 저수 시설이 완공되고 나서야 이런 부분이 겨우 해소되었다. 불과 50여 년 전인 1970년대까지만 해도 이랬는데, 개간조차 되지 않은 천 년 전 시대에 최대 20만 명 수용 규모로 추산되는 대도시를 지어 놨으니, 도성 안 사람들은 굶주림으로 인해 아비규환이 벌어질 수밖에 없었다.

수도로서의 입지 - 교통의 실패

도성의 입지에 중요한 교통交通

도시의 자체 부양력扶養力이 낮다면 적어도 교통의 요지에 위치해 전국의 사람과 물자가 원활하게 드나들 수 있어야 한다. 특히나 도성 조성과 같은 대규모 공역을 벌인다면 공사에 필요한 물자 역시 순조롭게 수송되어야 함은 당연하다.하지만 철원은 일단 국토 북부에 치우친 데다가 결정적으로 수운水運(수상 운송) 조건이 매우 나빴다. 한반도의 높은 산지 비율과 기술력의 한계로 산악에 도로를 부설하기 힘든 상황 때문에 전근대前近代 시기의 육로 수송 효율은 매우 낮았다.

그래서 우리나라 역사에 등장하는 모든 국가 들은 대량 수송을 거의 전적으로 수운에 의존했다. 주요 도시들이 해안이나 강가에 있는 것도 수운을 통해서 교통을 원활하게 하기 위함이었다. 그래서 예전 수운은 지금의 고속도로에 비유되기도 했다. 우리나라의 도시뿐 아니라 세계적인 도시들이 한결같이 강이나 호수, 바다를 끼고 있는 것도 이 때문이다.

물을 중시한 역대 왕조의 도읍

단군조선檀君朝鮮은 요동 일대의 넓은 강인 요하遼河와 혼하渾河 그리고 송화강松花江과 목단강牡丹江 영역에 도읍이 있었다. 여기에 발해만渤海灣으로도 접근이 쉬워 수운 조건이 좋았다. 북부여北夫餘의 중심지 일대는 송화강을 끼고 있었다. 동부여東夫餘의 도읍으로 추정되는 곳들은 목단강 연안에 있다.고구려高句麗 역시 단군조선의 수운과 압록강鴨綠江 및 대동강大同江 등을 끼고 번성하였다. 독립 왕국이었을 당시 탐라耽羅(제주도)는 현무암 지대로 논농사는 거의 불가능했지만, 사면이 바다여서 중심지를 해안가로 택하고 주변 국가와의 활발한 교역으로 먹고살았다.

신라新羅의 수도였던 경주慶州는 형산강兄山江을 끼고 있고, 동해와 적당히 가까우며 낙동강과 남해에도 비교적 쉽게 접근할 수 있었다. 신문왕이 천도하려고 했던 대구大邱(달구벌)도 낙동강洛東江과 금호강琴湖江을 끼고 있다. 금관가야金官伽倻의 김해金海는 낙동강 하류를 끼고 있었고, 다른 가야 지역도 하천을 끼고 있었다.

고구려를 이은 대진국大震國(발해) 역시 강을 낀 동경-중경-상경으로 도읍을 옮겼다. 또한 남경은 동해안과 접했고, 서경은 요동 지역을 지배했으며 동부 만주滿洲와 연해주沿海州에도 거대한 호수가 있었다. 연해주 역시 동해와 접해서 일본과 무역할 수 있었다.

견훤 후백제後百濟의 수도인 전주全州는 만경강萬頃江을 끼고 있다. 고려高麗의 수도였던 개성開城은 비록 시가지에서 멀리 떨어져 있기는 하지만 예성강禮成江과 임진강臨津江을 끼고 있으며, 서해로 나가기 용이한 편이었다.

전기 백제百濟와 조선朝鮮과 현재 대한민국大韓民國의 수도인 서울은 한강漢江을 끼고 있다. 백제가 후기에 천도한 웅진熊津(공주시), 사비泗沘(부여군) 모두 금강錦江을 끼고 있으며, 백제의 수도 후보였던 익산益山(금마)도 만경강과 가깝다. 비류백제沸流百濟의 미추홀彌鄒忽(현 인천광역시 문학산 근방으로 추정)에는 큰 강은 없으나 승기천承基川과 같은 작은 지류 하천들이 몇 개 있고, 한강도 근처에 있긴 하다. 무엇보다 주변에 서해가 있다.

수운 조건이 불리했던 철원

그런데 유독 궁예가 세운 태봉의 철원만 한반도 내륙 깊숙한 지역에 있었다. 인근의 한탄강漢灘江은 고저 차差가 너무 심하고, 강 양옆엔 기암절벽만이 펼쳐질 정도로 평야와 강 사이의 고도가 너무 심해서 수운으로는 부적합하다. 결국 임진강까지 가야 안정적인 수운이 가능한데, 임진강 수운은 연천 고랑포가 종점으로 거리가 무려 60킬로미터에 달한다. 강과 거리가 먼 개성도 벽란도 나루까지 20킬로미터가 채 안 된다. 이래저래 물을 이용한 교통로는 없다는 이야기가 된다.아무튼 철원은 자체 농업 생산력이 낮고 교통도 불편하며 추울 뿐만 아니라 눈도 많이 오는 지역으로, 춥고 배고픈 곳에 있는 우리 역사상 최악의 수도라 할 만하다.

철원으로 수도를 옮긴 궁예의 안목

도성 수립에 대한 문제의식

철원의 유일한 장점은 철원평야와 바로 북쪽의 평강고원이라는 두 개의 좋은 평야 지대로 둘의 면적을 합하면 서울보다도 넓다. 토질도 좋아서 철원평야는 한국에서 드문 충적 평야 지대인데, 그 장점은 앞서 언급했듯이 근대에 들어서 발현되었다. 반면 교통은 매우 좋지 않다.도성을 세운 목적은 웅거雄據가 아니라 통치統治다. 정치와 경제의 중심이 되기 위해서는 교통과 물자 운송의 중심이 되어야 했다. 수도는 생산 도시가 아니고 소비 도시이다. 그래서 서울을 기반 지역으로 ‘경기’라는 곳이 필요한 것이다.

기본적으로 예나 지금이나 사람들은 먹고사는 경제 문제에 민감하다. 수도이기 때문에 관료나 지배층 등 여러 사람이 모이고 물자와 사람의 이동이 왕성하므로 이에 따른 식량과 많은 물자가 필요하다. 그런데 자체 생산력도 적고 이를 뒷받침해 줄 교통도 불편한 곳에 대규모 도성을 축성했다.

국정 상황에 역행하는 정치 행보

도성에 거주하는 많은 사람들이 먹고살려면 식량도 있어야 하고 오만 가지 물자들도 필요하다. 그런데 교통이 불편하니 곡물값은 물론이고 물건값이 오르는 것은 자연스런 수순이라 할 수 있다. 이런 상태에서 가뜩이나 부족한 평야에 대규모 도성을 축성했으니 곡물 가격이 천정부지로 치솟았을 것임은 당연하다.『고려사』의 기록(태조 원년 8월)에는 “(궁예 시절의 백성들은) 가는베(세포細布) 1필로 쌀을 5되(15되가 1석)밖에 살 수 없었다.”라는 내용이 있다. 당시 철원의 물가를 짐작할 수 있다. 『삼국유사三國遺事』에 의하면 전쟁 시대였던 신라의 태종 무열왕 때 경주에서는 포목 한 필에 벼 30~50석이었고, 조선 시대에는 한 필에 20~40되(1.5~2.5석)였다고 한다. 쌀값이 두 배가 되면 당장 식사량을 반으로 줄여야 한다. 쌀값이 뛰면 궁예 자신을 위시해서 철원 주변에 땅을 가진 소수 특권층에게만 이득을 줄 뿐이다.

당시는 후삼국 전쟁기였다. 더 많은 인심을 얻어야 하는 시기이고 농업 생산량을 늘리고 인구수를 늘려야 했다. 당시 인구수에 비례해 군대를 징집할 수 있었는데, 궁예 정권은 이에 역행하고 있었다.

그러면 왜 궁예는 이곳을 도읍으로 선택했을까? 외지에서 온 지배자인 궁예로서는 대호족의 세력이 미치지 않는 지역을 물색해 온전히 자신의 힘을 발휘할 수 있는 곳에 수도를 건설하는 게 맞지만, 그런 곳은 이미 기존 세력이 존재하고 있었다. 그렇다면 무력이든 정치력이든 발휘해서 이 상황을 제압했어야 했지만 그러지를 못했다.

궁예의 철원 천도의 결과

더군다나 진정으로 고구려의 고토 수복을 원했다면, 단순한 직선거리가 아니라 도로와 보급 물자의 수송, 이동의 편리함 등을 더 중시해서 개경을 선택했어야 했다. 궁예 정권의 기반과 궁예 본인의 정치력이 대단히 취약했다는 가장 결정적인 증거가 바로 철원 천도라고 할 수 있다.

건국 초기 친위 세력으로 함께 송악을 건설한 왕건을 비롯한 패서 호족들과의 갈등으로 국호와 수도를 갈아 치우는 것까지는 초기의 혼란한 상황을 감안해 이해할 수 있다. 하지만 새롭게 친위 세력으로 부상한 청주인淸州人들조차 완전히 신뢰하지 못해 천여 명 정도만 철원으로 이주시키고 만 것 또한 궁예 정권의 취약성을 보여 주는 단면이라 할 수 있다.

청주가 당시로서는 최전선이긴 했지만, 철원보다는 입지가 훨씬 좋았다. 오히려 최전선에 수도를 정하고 결사적인 자세로 백제와 전쟁을 벌여 세력을 확장해 가는 노선을 선택했다면, 후삼국의 승자는 궁예가 되었을지도 모른다.

특히 궁예가 죽은 뒤 청주 지역 출신인 임춘길林春吉, 진선陳瑄, 선장宣長 등이 왕건에 대해 반란을 시도할 정도로 충성심이 강했던 것으로 보면, 궁예에게는 철원보다는 청주가 훨씬 더 좋았을 것이다. 더구나 청주는 신라의 지방 행정 중심지인 소경小京(서원경)이 설치되어 있던 곳이니 문화적, 행정적인 장점은 있었다고 할 수 있다. 이후 철원은 추가령 구조곡을 통해 동북권으로 통하는 중간 거점 정도에 머물렀을 뿐이고 단 한 번도 행정 중심지의 지위를 되찾지 못했다.

이런 점에서 궁예는 이상과 꿈은 높았지만 이를 실현할 역량은 부족했다고 할 수 있다. 그는 작은 지방의 호족이 아니라 왕조의 창업자를 꿈꾸던 이였다. 그랬기에 동방의 큰 나라라는 마진, 영원한 평화가 깃든다는 의미의 태봉으로 국호를 정했을 것이다.

하지만 사람이 늘어나면서 이에 따르는 폭넓은 지도력을 보여 줘야 했는데 여기서 역량의 한계를 드러냈고, 스스로 ‘미륵’을 자처하며 신정적 전제주의 정치를 추구하다가 918년 6월에 왕건을 지지하던 홍유⋅배현경⋅신숭겸⋅복지겸 등의 정변으로 왕위에서 쫓겨났다. 그의 나라는 901년부터 918년까지 존속했으며 철원에서는 13년간 재위하였다. ■

궁예와 관련된 여러 이야기

어떻게 보면 미완의 이상주의자라 할 수 있는 궁예와 관련하여 세간에는 여러 이야깃거리가 전해 내려온다.

신숭겸 등의 고려 개국 공신에 의해 왕건이 추대되고 고려가 탄생한 순간, 『삼국사기』에 나오는 궁예의 마지막 모습은 이렇다.

어떻게 보면 미완의 이상주의자라 할 수 있는 궁예와 관련하여 세간에는 여러 이야깃거리가 전해 내려온다.

신숭겸 등의 고려 개국 공신에 의해 왕건이 추대되고 고려가 탄생한 순간, 『삼국사기』에 나오는 궁예의 마지막 모습은 이렇다.

궁예는 아무것도 모른 채 침전에 누워 있다가 왕건이 오고 있다는 사실을 알게 되었다. 무장할 시간도 없어 초라한 행색으로 궁을 빠져나가 도망치다가 보리 이삭을 주워 먹던 중 주민들에게 발각되어 죽임을 당했다.

역사는 승리자의 기록이기 때문에 패배자인 궁예에게 호의적이지는 않다. 하지만 궁예가 근거지로 삼았던 강원도 철원, 경기도 포천, 연천, 파주 등에는 궁예의 최후에 관한 또 다른 전설들이 전해지고 있다.

철원 도성 근처의 한탄강은 강원도 철원군, 경기도 포천시, 연천군을 지나 임진강에 합류하는 하천이다. 지질공원과 주상절리길로도 유명한 곳인데, 궁예가 왕건에 쫓겨 도망치다 이곳에서 자신의 처지를 한탄恨歎했다고 하여 한탄강이 되었다는 설이 있다.

한탄강 옆에 있는 포천 명성산鳴聲山은 일명 ‘울음산’이라고도 하는데, 전설에 의하면 왕건에게 쫓기어 피신하던 궁예가 이 산에서 피살되었다고 한다. 궁예가 망국의 슬픔을 통곡하자 산도 따라 울었다고 하는 설과 주인을 잃은 신하와 말이 산이 울릴 정도로 울었다고 하여 울음산이라고 불렀다는 설이 있다. 이 전설에 따르면 궁예와 왕건 사이 내전에 버금가는 혼란이 있었다고 할 수 있다. 지금의 산 이름인 ‘명성산’은 울음산을 한자로 표기한 것이다.

철원 현지 전승에 따르면 궁예가 이곳으로 도읍을 옮길 당시에 “금학산金鶴山을 진산(안산)으로 정하고 수도를 세우면 300년을 갈 것이고, 고암산高巖山을 진산으로 정하면 30년밖에 못 간다.”라는 도참설이 있었는데, 궁예는 이를 무시하고 철원평야 북쪽에 있는 고암산을 진산으로 정해 도성을 지었다. 자신이 새로운 수도의 진산이 되지 못한 것에 분노한 금학산 산신은 3년을 통곡했고, 그 3년 동안 금학산의 모든 풀과 나무에 새싹이 돋지 않았다고 한다. 또한 금학산 산신은 “너희가 날 무시해? 그래 어디 쓴맛 좀 보고 살아 봐라.”라며 금학산 및 인근 산에서 자라는 곰취나물에 모조리 쓴맛이 나게 했다. 그래서 금학산 주변에서 나는 곰취나물은 다른 지역보다 유난히 맛이 쓰다는 것이다.

금학산을 진산으로 삼았다고 왕조가 정말 300년을 갔으리라는 보장은 없지만, 철원성이 현재보다는 남쪽으로 내려왔을 것이고, 지금처럼 남북한 군사 분계선에 터가 절묘하게 걸치는 상황은 발생하지 않았을지도 모른다.

철원 도성 근처의 한탄강은 강원도 철원군, 경기도 포천시, 연천군을 지나 임진강에 합류하는 하천이다. 지질공원과 주상절리길로도 유명한 곳인데, 궁예가 왕건에 쫓겨 도망치다 이곳에서 자신의 처지를 한탄恨歎했다고 하여 한탄강이 되었다는 설이 있다.

한탄강 옆에 있는 포천 명성산鳴聲山은 일명 ‘울음산’이라고도 하는데, 전설에 의하면 왕건에게 쫓기어 피신하던 궁예가 이 산에서 피살되었다고 한다. 궁예가 망국의 슬픔을 통곡하자 산도 따라 울었다고 하는 설과 주인을 잃은 신하와 말이 산이 울릴 정도로 울었다고 하여 울음산이라고 불렀다는 설이 있다. 이 전설에 따르면 궁예와 왕건 사이 내전에 버금가는 혼란이 있었다고 할 수 있다. 지금의 산 이름인 ‘명성산’은 울음산을 한자로 표기한 것이다.

철원 현지 전승에 따르면 궁예가 이곳으로 도읍을 옮길 당시에 “금학산金鶴山을 진산(안산)으로 정하고 수도를 세우면 300년을 갈 것이고, 고암산高巖山을 진산으로 정하면 30년밖에 못 간다.”라는 도참설이 있었는데, 궁예는 이를 무시하고 철원평야 북쪽에 있는 고암산을 진산으로 정해 도성을 지었다. 자신이 새로운 수도의 진산이 되지 못한 것에 분노한 금학산 산신은 3년을 통곡했고, 그 3년 동안 금학산의 모든 풀과 나무에 새싹이 돋지 않았다고 한다. 또한 금학산 산신은 “너희가 날 무시해? 그래 어디 쓴맛 좀 보고 살아 봐라.”라며 금학산 및 인근 산에서 자라는 곰취나물에 모조리 쓴맛이 나게 했다. 그래서 금학산 주변에서 나는 곰취나물은 다른 지역보다 유난히 맛이 쓰다는 것이다.

금학산을 진산으로 삼았다고 왕조가 정말 300년을 갔으리라는 보장은 없지만, 철원성이 현재보다는 남쪽으로 내려왔을 것이고, 지금처럼 남북한 군사 분계선에 터가 절묘하게 걸치는 상황은 발생하지 않았을지도 모른다.

〈참고문헌〉

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』,대한민국 역사 교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『고려사의 재발견』, 박종기, 2021, 휴머니스트 출판그룹

* 『역사 저널 그날』, KBS 역사 저널 그날 제작팀, 2021, 민음사

* 『역주본 환단고기』, 안경전, 2012, 상생출판

* 『온 국민을 위한 대한민국 역사교과서 1』,대한민국 역사 교과서 편찬위원회, 2024, 한가람역사문화연구소

* 『고려사의 재발견』, 박종기, 2021, 휴머니스트 출판그룹

* 『역사 저널 그날』, KBS 역사 저널 그날 제작팀, 2021, 민음사

© 월간개벽. All rights reserved.