시빌 워Civil War : 분열의 시대, 0⋅0 좌표는 어디인가?

[진리코드로 문화 읽기]

한재욱 / 본부도장

영화 〈시빌 워 : 분열의 시대〉는 2024년 개봉한 디스토피아dystopia 액션 스릴러 영화이다. ‘시빌 워Civil War’의 사전적인 의미는 내전內戰, 즉 외부가 아니라 한 나라 안에서 벌어지는 전쟁을 의미한다. 이 영화에서는 헌정憲政을 파괴한 대통령이 이끄는 미국 연방 정부에 반발해, 미국의 19개 주가 연방 탈퇴를 선언하며 대통령을 끌어내리기 위해 내전을 일으켰다는 가상의 설정을 배경으로 하고 있다. 캘리포니아주와 텍사스주를 주축으로 한 서부군(Western Forces, WF), 나머지 19주가 뭉친 플로리다 동맹(Florida Alliance, FA)의 분리 독립으로 벌어진 내전에서 종군 기자들의 행보를 담은 전쟁 영화다.

〈시빌 워 : 분열의 시대〉는 미국 독립⋅예술 영화의 명가이며 우리에게는 〈미나리〉의 제작사로 잘 알려진 A24가 제작한 첫 번째 블록버스터blockbuster 영화로 알려져 있다. 이 영화의 감독인 알렉스 가랜드Alex Garland는 그 유명한 〈28일 후(28 Days Later)〉의 각본을 집필했고, 〈엑스 마키나(Ex Machina)〉, 〈서던 리치 : 소멸의 땅(Annihilation)〉 등의 감독으로 활약했는데, 그의 디스토피아적인 세계관이 이번 영화에서도 적잖이 드러나 있다.

영화는 혼란 속에서도 진실을 기록하려는 기자들의 여정을 따라가며, 분열과 증오만 남은 국가의 참혹한 현실을 적나라하게 담아낸다. 대통령의 독재와 헌정 파괴에 반발해 캘리포니아와 텍사스가 연합하여 반란을 일으킨 미국. 내전이 한창인 이곳에서 네 명의 기자, 리 스미스Lee Smith와 제시 콜린Jessie Collin, 조엘Joel, 새미Sammy가 수도인 워싱턴 D.C.로 향한다.

여성인 리와 제시는 백인이고, 남성인 조엘은 브라질 출신의 혼혈이며, 또 다른 남성인 새미는 흑인으로, 인종과 성별, 나이까지 각기 다른 이들은 미국 사회의 축소판처럼 설정되어 있다. 이들이 함께 대륙을 횡단하며 기록하는 전쟁의 실상은 그 자체로 한 나라가 어떻게 붕괴되는지를 보여 준다.

이 영화는 단순한 전쟁 영화가 아니다. 가상의 내전을 그리지만, 현재 미국의 정치적 분열을 은유적으로 드러내며 날카로운 질문을 던진다. “우리 사회는 어디로 가고 있는가?”, “극단적인 분열이 초래할 미래는 어떤 모습일까?”, 그리고 “전쟁 속에서 진실을 기록하는 것은 어떤 의미를 가질까?”라는 메시지이다.

알렉스 가랜드 감독은 그 어떤 답도 제시하지 않는다. 다만, 관객 스스로가 이 불편한 질문에 대한 답을 찾도록 만든다. 그리고 그 과정에서, 전쟁과 분열이 남긴 폐허를 똑똑히 목격하게 한다.

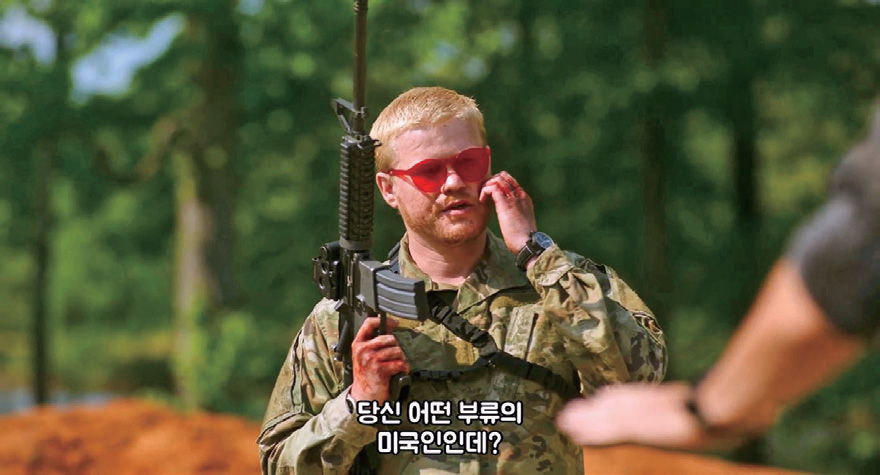

어린 제시와 동료 기자가 정체를 알 수 없는 군인 복장의 민병대에게 붙잡힌다. 이미 많은 이들이 죽어 있고 시체를 구덩이에 묻고 있는데, 일행은 이 민병대를 설득해 보려고 무기도 없이 나선다. 조엘은 “우리는 미국인이잖아요, 오케이?”라며 이 상황을 타개해 보려 한다. 그러자 그 민병대는 “어떤 부류의 미국인인데? 중미인, 남미인?”이라고 묻는다. 각각 플로리다, 미주리, 콜로라도로 미국의 한 지역 출신임을 말하는데, 같이 온 동양계 기자에게도 같은 질문을 한다. 그는 벌벌 떨며 “저는 홍콩에서 왔습니다.”라고 말하자마자 민병대는 “오, 중국?”이라며 총살을 해 버린다. 모두가 몰살당할 위기에 처하자 새미가 차를 몰고 뛰어들어 탈출하는 과정에서 시체 구덩이 장면이 나오는데, 흑인과 백인, 황인 가릴 것 없이 모두 죽어 있는 모습이 보인다.

어느 쪽 미국인이냐는 질문이 뜻하는 바는 과연 무엇일까? 원주민과 이주민을 가르는 말일까? 피부 색깔에 따른 흑인, 황인, 백인의 구분을 말하는 걸까? 아니면 공화당이냐 민주당이냐, 도널드 트럼프Donald Trump 지지냐 반대냐의 문제일까? 질문 하나에 수많은 생각이 들게 한다.

이 영화와 관련하여, 저명한 국내 영화 평론가들의 한 줄 평은 이렇다.

군인들은 적을 향해 방아쇠를 당겨 쏜다. 반면 기자들은 그런 장면을 정확히 포착하고 셔터를 눌러 찍어서 역사 속에 박제한다. 총과 카메라는 둘 다 겨냥해서 쏘는 공통점이 있다. 총은 직접 사람을 죽이지만, 때로는 한 장의 사진이 사람을 죽음으로 몰고 가거나 역사를 바꾸는 파괴력을 가진다. 이런 생각을 한 감독은 아마도 내전의 참상보다 기자의 시각에서 영상을 담으려 한 것 같다.

미국 역사에서 가장 깊고 아픈 상처를 남긴 사건 중 하나로 남북전쟁(The American Civil War, 1861~1865)을 빼놓을 수 없다. 흔히 이 전쟁을 ‘노예제’라는 단순한 이슈로만 설명하곤 하지만, 실제로는 훨씬 더 복잡한 사회⋅경제⋅정치적 균열이 깔려 있었다. 남과 북의 대립 구도는 전쟁이 끝난 뒤에도 오랫동안 미국 정치를 지배했다. 19~20세기 동안 공화당은 북부, 민주당은 남부를 대표했지만, 수십 년의 세월이 흐르면서 이러한 구도도 변화의 물결을 탔다. 다만 ‘분열’이라는 본질적 문제가 사라지지는 않았고, 오늘날 미국은 또 다른 형태의 ‘남북전쟁’을 치르고 있다고 해도 과언이 아니다.

남북전쟁 직후 미국은 ‘북부=공화당, 남부=민주당’이라는 공식으로 나뉘어 있었지만, 1960~1970년대에 이르러 미국 남부는 보수적 가치를 내세우는 공화당의 품으로 이동하기 시작했다. 반대로 북부는 점차 진보적 성향을 띠며 민주당의 새로운 지지 기반이 되었다.

그 결과 오늘날 정치적 대립은 단순히 ‘남 대對 북’이 아니라 ‘도시 대 농촌’의 문제로 변모했다. 민주당은 대도시와 고학력층, 그리고 진보적 문화를 토대로 성장해 온 반면, 공화당은 시골 지역과 중산층, 백인 노동 계층을 기반으로 세력을 확장해 왔다. 이제 선거 지형을 살펴보면 남북전쟁 당시의 지역 구도 대신 도시와 교외 및 농촌 간의 투표 성향 차이가 더욱 두드러지는 모습이다. 남부의 일부 도시에서 민주당 지지율이 높게 나타나고, 북부의 농촌 지역에서는 공화당이 강세를 보이는 등, 과거처럼 일괄적으로 “남부는 공화당, 북부는 민주당”이라고 단정 짓기 어려운 시대가 된 것이다.

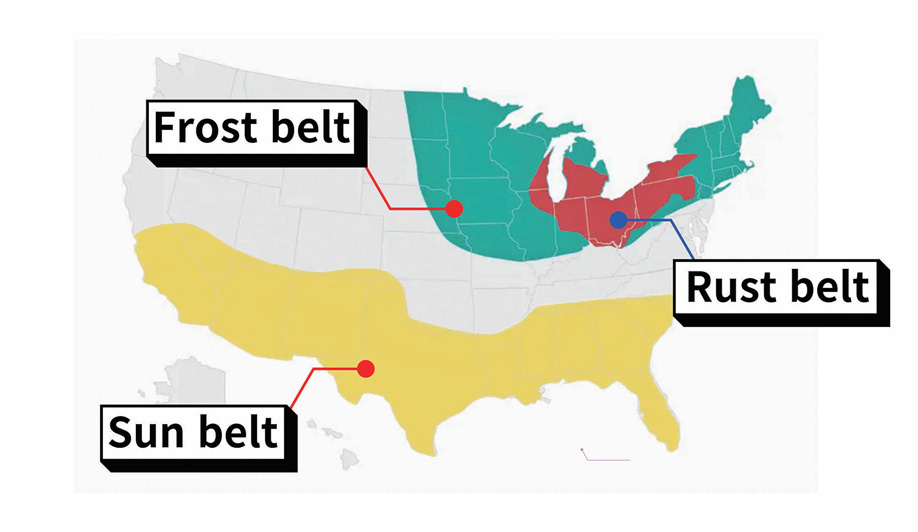

이러한 지역 구도는 경제적 요인과도 긴밀하게 맞물려 있다. 대표적인 예가 바로 선 벨트Sun Belt와 프로스트 벨트Frost Belt의 대립이다.

선 벨트Sun Belt는 미국 남부 지역을 뜻하며, 따뜻한 기후와 함께 최근 몇십 년 동안 경제적으로 급성장했다. 텍사스Texas, 플로리다Florida, 애리조나Arizona 같은 지역이 대표적이다.

프로스트 벨트Frost Belt는 미국 북동부와 중서부의 한랭 지역을 의미하며, 전통적으로 제조업과 공업이 발달했지만 최근 몇십 년간 경제적 쇠퇴를 겪고 있다. 대표적으로 오하이오Ohio, 미시간Michigan, 일리노이Illinois 등이 속한다.

또한 러스트 벨트Rust Belt는 미국 제조업 경기가 전성기일 때 호황을 구가했지만 사양화의 길로 들어서면서 이제는 불황을 맞고 일자리가 줄어들어 ‘녹이 슬게 된 지대(rust belt)’를 일컫는다. 프로스트 벨트와 겹치는 지역이 많다.

이제는 오히려 북부의 일부 지역이 경제적으로 낙후된 반면, 남부는 새로운 부를 창출하며 정치적 영향력까지 키우고 있다. 이러한 경제적 변화는 정치 지형에도 큰 변동을 가져왔다. 남부가 보수적인 공화당의 주요 거점이 된 것도 이런 경제적 요인과 무관하지 않다.

이 같은 변화 속에서 미국의 정치적 갈등은 더욱 첨예해지고 있다. 2021년 1월 6일 발생한 미 국회 의사당 폭동은 미국 민주주의 역사상 가장 충격적인 사건 중 하나로 기록되었다. 선거 결과를 부정하는 시위대가 의회를 점거하며 벌인 이 사건은 단순한 정치적 불만 표출이 아니었다. 미국 내 분열이 실제 물리적 충돌로 이어질 가능성을 경고하는 신호탄이었다. 특히 최근 몇 년 사이 일부 공화당 지지자들 간에는 ‘연방 탈퇴’에 대한 논의가 활발해지고 있다.

대표적인 예가 바로 텍사스Texas주州다. 텍사스에서는 ‘텍시트Texit(Texas+Exit)’라는 개념이 등장하며, 연방에서 독립해야 한다는 주장이 나오고 있다. 사실 텍사스는 독립적인 역사를 가지고 있다. 원래 멕시코Mexico 영토였던 텍사스는 미국 이민자들이 정착한 후 독립을 선언하고 ‘텍사스 공화국’으로 존재하다가 스스로 미국 편입을 요청했다. 최근 대선大選 때마다 텍사스에서는 주민 투표를 통해 연방 탈퇴 여부를 묻자는 주장이 제기되고 있으며, 이는 단순한 정치적 구호가 아니다.

경제적 관점에서 볼 때도 텍사스는 독립국으로 존재할 만한 힘을 가지고 있다. 2015년 이후 텍사스의 경제 규모는 세계 10대 경제 대국에 속했으며, 2020년에는 세계 GDP(국내총생산) 순위 9위에 오르며 캐나다와 한국을 뛰어넘는 경제력을 보였다. 석유, 방위, IT, 항공 우주 산업 등 강력한 경제 기반이 이런 자신감을 뒷받침하고 있다.

하지만 연방 탈퇴 논의는 텍사스만의 일이 아니다. 2017년 캘리포니아California주에서도 ‘칼렉시트Calexit(California+Exit)’ 움직임이 나타났다. 캘리포니아는 민주당 지지세가 강하고 다양한 인종과 이민자들이 모여 사는 곳으로, 트럼프 대통령 1기 당선 직후부터 주州 정부 차원에서 강력한 반反트럼프 움직임을 보여 왔다. 이런 흐름은 과거 남북전쟁 당시 남부 주들이 연방 탈퇴를 선언했던 것과 묘하게 겹친다.

분열이 깊어지면서 정치적 이념을 중심으로 한 무장 민병대도 늘어나고 있다. 공화당과 민주당 지지자들 간의 물리적 충돌도 증가하는 추세다. 만약 이 대립이 계속 심화된다면, 일부 전문가들은 미국이 또 한 번의 내전으로 치달을 수 있다는 경고를 하고 있다.

미국은 역사적으로 분열과 통합을 반복해 왔다. 남북전쟁 이후에도 경제적⋅사회적 격차 속에서 지역주의를 극복해 왔으며, 2008년 버락 오바마Barack Obama 대통령 당선처럼 내부 균열을 극복하고 하나로 나아가려는 움직임도 있었다. 그러나 현재의 미국은 더욱 복잡한 도전에 직면해 있다. 민주당과 공화당의 극단적 대립, 도시와 농촌 간의 격차, 급격한 사회⋅문화적 변화 속에서 과연 미국이 과거와 같은 방식으로 통합될 수 있을지는 불확실하다.

이제 미국의 분열은 단순한 ‘남 대 북’의 문제가 아니다. ‘우리 대 그들’이라는 새로운 대립 구도가 미국을 더욱 갈라놓고 있다. 미국은 이 거대한 균열을 극복할 수 있을까? 아니면 남북전쟁 이후 150년이 지난 지금, 다시 한번 역사의 갈림길에 서게 될 것인가?

카네기 국제평화재단(Carnegie Endowment for International Peace)의 2022년 보고서에 따르면 동아시아, 오세아니아, 서유럽과 같은 부유하고 통합된 민주주의 국가 중 미국처럼 장기간 극단적인 양극화를 겪은 국가는 없다. 2023년 또 다른 보고서는 “정책(총기 규제, 낙태 등)에 대한 양극화를 바라보는 인식 자체가 과장된 측면이 있긴 하지만, 그 인식만으로도 국가의 결속력에 해로운 영향을 미친다.”라고 지적했다.

더욱이, 정치에 적극적으로 참여하는 사람일수록 상대편에 대한 부정확한 편견을 가지고 있으며, 이를 정치학자들은 ‘정서적 양극화(affective polarization)’라고 부른다. 즉, 정치적 반대편에 대한 기본적인 존중조차 사라진 미국 사회에서, 수많은 무장 시민들이 충돌할 경우 파국적인 결과를 초래할 가능성이 높아진다.

실제로 바바라 F. 월터Barbara F. Walter 같은 저명한 정치학자는 CIA(미국 중앙정보국)와 협력해 내전 예측 모델을 개발했는데, 원래 이 모델은 미국을 제외한 국가들에만 적용되었다. 하지만 그녀는 이제 이 모델이 미국에도 정확하게 들어맞기 시작했음을 경고하고 있다.

월터는 미국이 민주주의(democracy)와 독재(autocracy)가 혼합된 아노크라시(anocracy)로 변해 가고 있다고 분석했다. 즉, 겉으로는 민주주의를 표방하지만 실질적으로는 독재적인 요소를 포함한 체제로 변화하고 있으며, 이는 역사적으로 내전 가능성을 높이는 중요한 요인이다.

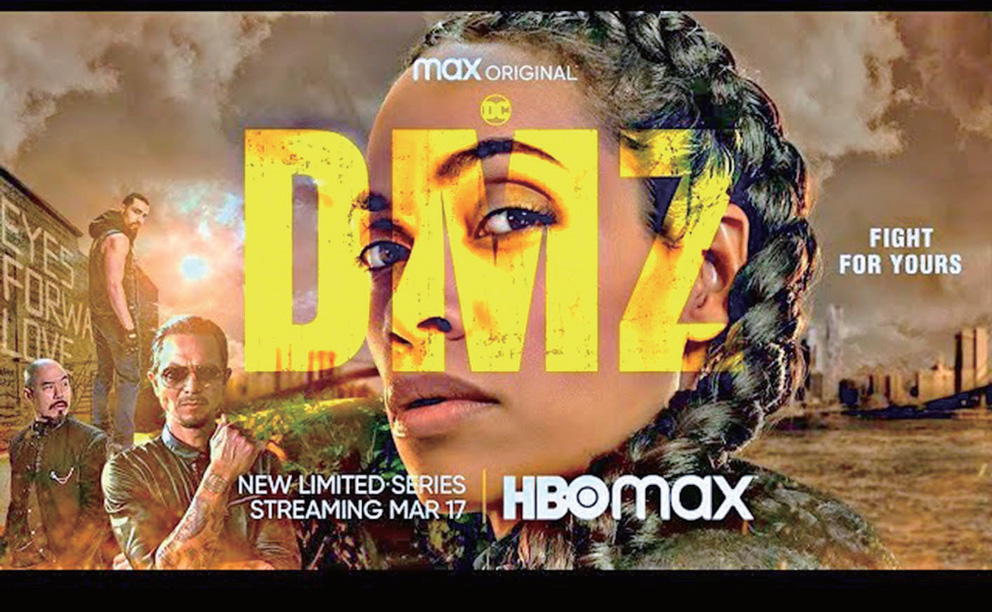

대중문화에서도 이러한 내전 가능성을 주제로 한 작품들이 늘어나고 있다. 예를 들어 HBO 드라마 〈DMZ〉는 미국 내전을 배경으로 한 그래픽 노블graphic novel*을 원작으로 한다. 영화 〈부시윅Bushwick〉은 텍사스가 독립을 선언하고, 이를 지지하는 민병대가 뉴욕 브루클린을 침공하는 설정을 다룬다. 이처럼 ‘연방 탈퇴, 긴장 고조, 대규모 내전’이라는 시나리오는 이미 대중문화에서 널리 소비되고 있다.

영화를 본 많은 사람들은 미국 대통령을 연기한 배우(닉 오퍼먼Nick Offerman)가 트럼프 현 대통령을 닮아 있다고 말한다. 그의 말투와 제스처가 흡사하다는 것이다. 기자 회견을 앞둔 대통령이 자신의 연설 대사를 중얼거리며 흡족한 듯 미소 짓는다. 기자 회견장에 들어선 그는 “우린 이제 역사상 위대한 승리를 목전에 두고 있다.”라고 자화자찬한다.

내전을 촉발한 이가 다름 아닌 대통령이라는 점에서, 얼마 전 비상계엄 사태를 겪은 우리에게 영화는 더 이상 영화가 아니다. 조엘은 “대통령을 만나면 미국 연방수사국(FBI)을 해체하고, 국민을 공습한 이유를 묻겠다.”라고 말한다. 미치광이 지도자가 자신의 욕망을 위해 벌이는 일의 피해는 결국 국민에게 돌아간다. 그럼에도 대통령은 반군을 분리주의자로 몰아붙이고 “국가에 충성하는 이들이 승리한다.”라며 분열을 부추긴다.

그런데 미국의 내전 영화를 본 한국 관객들은 뜻밖의 충격과 묘한 공감을 동시에 느꼈다고 말한다. 이 영화를 한국의 ‘12.3 비상계엄령’과 맞대어 놓고 생각하면 충격적으로 다가온다. 몇몇 전문가들은 국회에 진입한 군인이 총을 한 발이라도 쐈다면, 나라는 두 동강이 났을 것이라 말한다. 그대로 내전 상태에 돌입했을 수도 있다는 것이다. 대통령의 구속 영장을 발부한 서울 서부지방법원에 난입해 폭동을 일으킨 장면은 2021년 1월 미국 대선에서 패배한 도널드 트럼프의 지지자들이 국회 의사당을 습격한 장면과 겹친다.

지금의 한국 사태가 세계를 놀라게 한 이유는 비상계엄과 탄핵에 대한 찬반 등 정쟁의 빅 이슈들이 오랜 과거 역사를 정리한 영화에서나 보는 일들이었음에도 그것을 현실에서 목격했기 때문이다. 현재 대한민국의 정치는 좌와 우가 서로 자신이 기준이라며 외치는 극한 분열의 상황이다. 우리는 지금 기준점 없는 좌우 선택을 강요받는 시대에 살고 있다. 영화 속의 대사를 그대로 받아서 한국 상황에 대입하면 이런 질문과 마주할 수 있다.

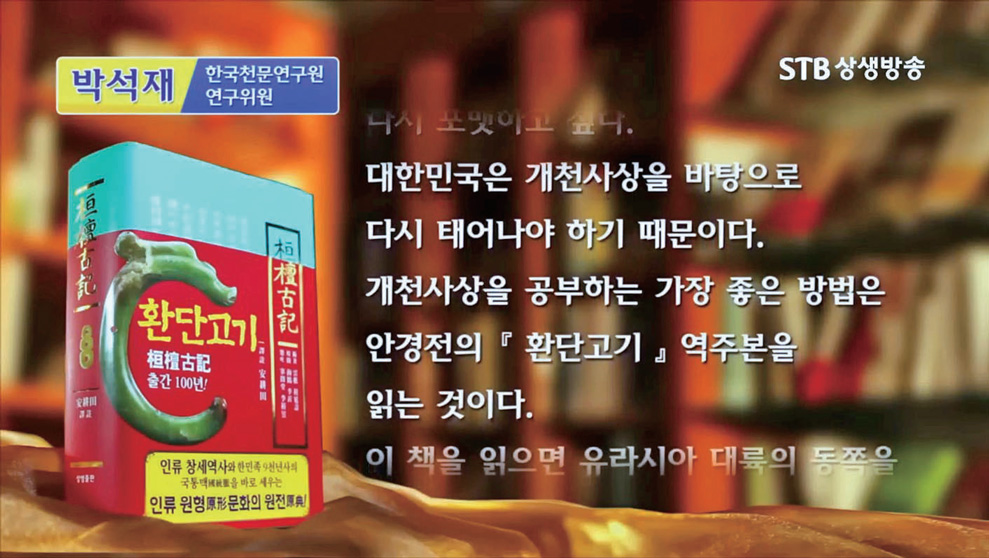

박석재朴碩在 한국천문연구원(KASI) 전前 원장은 사분오열된 대한민국의 현 상황을 정확히 지적하고, 미래를 위해 우리가 다시 태어나야 한다는 충언을 건네고 있다. 사회 문화적 갈등과 폐해의 요인이 되고 있는 학연, 지연, 지역, 성별, 나이, 빈부, 종교 등 모든 분별에 대한 해답은 우리 자신이 어디에서 왔는지 그 근원, 뿌리 역사로 돌아가야 답을 찾을 수 있다. 즉 본래의 시원으로 돌아가 올바른 문화의 원형과 기준을 찾아야만 모든 어긋난 것들이 제자리를 찾을 수 있는 것이다.

이런 혼란의 시대에 모든 것의 근원인 0⋅0 좌표의 기준점이 어딘지도 모르면서 어떻게 자신의 위치를 제대로 파악할 수 있을까? 박석재 전 원장은 그 좌표가 바로 『환단고기桓檀古記』에 있다고 말한다. 그는 대한민국을 새로 포맷format하고 싶다고 했다.

나는 대한민국이 컴퓨터라면 다시 포맷하고 싶다.

가장 좋은 방법은 안경전의 『환단고기 역주본』을 읽는 것이다.

영화의 제작 배경

영화 〈시빌 워 : 분열의 시대〉는 2024년 개봉한 디스토피아dystopia 액션 스릴러 영화이다. ‘시빌 워Civil War’의 사전적인 의미는 내전內戰, 즉 외부가 아니라 한 나라 안에서 벌어지는 전쟁을 의미한다. 이 영화에서는 헌정憲政을 파괴한 대통령이 이끄는 미국 연방 정부에 반발해, 미국의 19개 주가 연방 탈퇴를 선언하며 대통령을 끌어내리기 위해 내전을 일으켰다는 가상의 설정을 배경으로 하고 있다. 캘리포니아주와 텍사스주를 주축으로 한 서부군(Western Forces, WF), 나머지 19주가 뭉친 플로리다 동맹(Florida Alliance, FA)의 분리 독립으로 벌어진 내전에서 종군 기자들의 행보를 담은 전쟁 영화다.

〈시빌 워 : 분열의 시대〉는 미국 독립⋅예술 영화의 명가이며 우리에게는 〈미나리〉의 제작사로 잘 알려진 A24가 제작한 첫 번째 블록버스터blockbuster 영화로 알려져 있다. 이 영화의 감독인 알렉스 가랜드Alex Garland는 그 유명한 〈28일 후(28 Days Later)〉의 각본을 집필했고, 〈엑스 마키나(Ex Machina)〉, 〈서던 리치 : 소멸의 땅(Annihilation)〉 등의 감독으로 활약했는데, 그의 디스토피아적인 세계관이 이번 영화에서도 적잖이 드러나 있다.

시빌 워Civil War가 던지는 메시지

영화는 혼란 속에서도 진실을 기록하려는 기자들의 여정을 따라가며, 분열과 증오만 남은 국가의 참혹한 현실을 적나라하게 담아낸다. 대통령의 독재와 헌정 파괴에 반발해 캘리포니아와 텍사스가 연합하여 반란을 일으킨 미국. 내전이 한창인 이곳에서 네 명의 기자, 리 스미스Lee Smith와 제시 콜린Jessie Collin, 조엘Joel, 새미Sammy가 수도인 워싱턴 D.C.로 향한다.

여성인 리와 제시는 백인이고, 남성인 조엘은 브라질 출신의 혼혈이며, 또 다른 남성인 새미는 흑인으로, 인종과 성별, 나이까지 각기 다른 이들은 미국 사회의 축소판처럼 설정되어 있다. 이들이 함께 대륙을 횡단하며 기록하는 전쟁의 실상은 그 자체로 한 나라가 어떻게 붕괴되는지를 보여 준다.

이 영화는 단순한 전쟁 영화가 아니다. 가상의 내전을 그리지만, 현재 미국의 정치적 분열을 은유적으로 드러내며 날카로운 질문을 던진다. “우리 사회는 어디로 가고 있는가?”, “극단적인 분열이 초래할 미래는 어떤 모습일까?”, 그리고 “전쟁 속에서 진실을 기록하는 것은 어떤 의미를 가질까?”라는 메시지이다.

알렉스 가랜드 감독은 그 어떤 답도 제시하지 않는다. 다만, 관객 스스로가 이 불편한 질문에 대한 답을 찾도록 만든다. 그리고 그 과정에서, 전쟁과 분열이 남긴 폐허를 똑똑히 목격하게 한다.

어린 제시와 동료 기자가 정체를 알 수 없는 군인 복장의 민병대에게 붙잡힌다. 이미 많은 이들이 죽어 있고 시체를 구덩이에 묻고 있는데, 일행은 이 민병대를 설득해 보려고 무기도 없이 나선다. 조엘은 “우리는 미국인이잖아요, 오케이?”라며 이 상황을 타개해 보려 한다. 그러자 그 민병대는 “어떤 부류의 미국인인데? 중미인, 남미인?”이라고 묻는다. 각각 플로리다, 미주리, 콜로라도로 미국의 한 지역 출신임을 말하는데, 같이 온 동양계 기자에게도 같은 질문을 한다. 그는 벌벌 떨며 “저는 홍콩에서 왔습니다.”라고 말하자마자 민병대는 “오, 중국?”이라며 총살을 해 버린다. 모두가 몰살당할 위기에 처하자 새미가 차를 몰고 뛰어들어 탈출하는 과정에서 시체 구덩이 장면이 나오는데, 흑인과 백인, 황인 가릴 것 없이 모두 죽어 있는 모습이 보인다.

어느 쪽 미국인이냐는 질문이 뜻하는 바는 과연 무엇일까? 원주민과 이주민을 가르는 말일까? 피부 색깔에 따른 흑인, 황인, 백인의 구분을 말하는 걸까? 아니면 공화당이냐 민주당이냐, 도널드 트럼프Donald Trump 지지냐 반대냐의 문제일까? 질문 하나에 수많은 생각이 들게 한다.

이 영화와 관련하여, 저명한 국내 영화 평론가들의 한 줄 평은 이렇다.

셔터와 방아쇠, 애완견 언론과 친위 쿠데타. - 박평식 평론가

‘찍다’와 ‘쏘다’가 모두 영어로 ‘shoot’이라는 사실이 떠오르는 격렬한 딜레마.

- 이동진 평론가

- 이동진 평론가

군인들은 적을 향해 방아쇠를 당겨 쏜다. 반면 기자들은 그런 장면을 정확히 포착하고 셔터를 눌러 찍어서 역사 속에 박제한다. 총과 카메라는 둘 다 겨냥해서 쏘는 공통점이 있다. 총은 직접 사람을 죽이지만, 때로는 한 장의 사진이 사람을 죽음으로 몰고 가거나 역사를 바꾸는 파괴력을 가진다. 이런 생각을 한 감독은 아마도 내전의 참상보다 기자의 시각에서 영상을 담으려 한 것 같다.

우리는 미국인이잖아요, 오케이?

어떤 부류의 미국인인데?

셔터와 방아쇠, 총과 카메라, 그 격렬한 딜레마.

어떤 부류의 미국인인데?

셔터와 방아쇠, 총과 카메라, 그 격렬한 딜레마.

미국의 남북전쟁과 현재 정치 지형

미국 역사에서 가장 깊고 아픈 상처를 남긴 사건 중 하나로 남북전쟁(The American Civil War, 1861~1865)을 빼놓을 수 없다. 흔히 이 전쟁을 ‘노예제’라는 단순한 이슈로만 설명하곤 하지만, 실제로는 훨씬 더 복잡한 사회⋅경제⋅정치적 균열이 깔려 있었다. 남과 북의 대립 구도는 전쟁이 끝난 뒤에도 오랫동안 미국 정치를 지배했다. 19~20세기 동안 공화당은 북부, 민주당은 남부를 대표했지만, 수십 년의 세월이 흐르면서 이러한 구도도 변화의 물결을 탔다. 다만 ‘분열’이라는 본질적 문제가 사라지지는 않았고, 오늘날 미국은 또 다른 형태의 ‘남북전쟁’을 치르고 있다고 해도 과언이 아니다.

남북전쟁 직후 미국은 ‘북부=공화당, 남부=민주당’이라는 공식으로 나뉘어 있었지만, 1960~1970년대에 이르러 미국 남부는 보수적 가치를 내세우는 공화당의 품으로 이동하기 시작했다. 반대로 북부는 점차 진보적 성향을 띠며 민주당의 새로운 지지 기반이 되었다.

그 결과 오늘날 정치적 대립은 단순히 ‘남 대對 북’이 아니라 ‘도시 대 농촌’의 문제로 변모했다. 민주당은 대도시와 고학력층, 그리고 진보적 문화를 토대로 성장해 온 반면, 공화당은 시골 지역과 중산층, 백인 노동 계층을 기반으로 세력을 확장해 왔다. 이제 선거 지형을 살펴보면 남북전쟁 당시의 지역 구도 대신 도시와 교외 및 농촌 간의 투표 성향 차이가 더욱 두드러지는 모습이다. 남부의 일부 도시에서 민주당 지지율이 높게 나타나고, 북부의 농촌 지역에서는 공화당이 강세를 보이는 등, 과거처럼 일괄적으로 “남부는 공화당, 북부는 민주당”이라고 단정 짓기 어려운 시대가 된 것이다.

이러한 지역 구도는 경제적 요인과도 긴밀하게 맞물려 있다. 대표적인 예가 바로 선 벨트Sun Belt와 프로스트 벨트Frost Belt의 대립이다.

선 벨트Sun Belt는 미국 남부 지역을 뜻하며, 따뜻한 기후와 함께 최근 몇십 년 동안 경제적으로 급성장했다. 텍사스Texas, 플로리다Florida, 애리조나Arizona 같은 지역이 대표적이다.

프로스트 벨트Frost Belt는 미국 북동부와 중서부의 한랭 지역을 의미하며, 전통적으로 제조업과 공업이 발달했지만 최근 몇십 년간 경제적 쇠퇴를 겪고 있다. 대표적으로 오하이오Ohio, 미시간Michigan, 일리노이Illinois 등이 속한다.

또한 러스트 벨트Rust Belt는 미국 제조업 경기가 전성기일 때 호황을 구가했지만 사양화의 길로 들어서면서 이제는 불황을 맞고 일자리가 줄어들어 ‘녹이 슬게 된 지대(rust belt)’를 일컫는다. 프로스트 벨트와 겹치는 지역이 많다.

이제는 오히려 북부의 일부 지역이 경제적으로 낙후된 반면, 남부는 새로운 부를 창출하며 정치적 영향력까지 키우고 있다. 이러한 경제적 변화는 정치 지형에도 큰 변동을 가져왔다. 남부가 보수적인 공화당의 주요 거점이 된 것도 이런 경제적 요인과 무관하지 않다.

이 같은 변화 속에서 미국의 정치적 갈등은 더욱 첨예해지고 있다. 2021년 1월 6일 발생한 미 국회 의사당 폭동은 미국 민주주의 역사상 가장 충격적인 사건 중 하나로 기록되었다. 선거 결과를 부정하는 시위대가 의회를 점거하며 벌인 이 사건은 단순한 정치적 불만 표출이 아니었다. 미국 내 분열이 실제 물리적 충돌로 이어질 가능성을 경고하는 신호탄이었다. 특히 최근 몇 년 사이 일부 공화당 지지자들 간에는 ‘연방 탈퇴’에 대한 논의가 활발해지고 있다.

대표적인 예가 바로 텍사스Texas주州다. 텍사스에서는 ‘텍시트Texit(Texas+Exit)’라는 개념이 등장하며, 연방에서 독립해야 한다는 주장이 나오고 있다. 사실 텍사스는 독립적인 역사를 가지고 있다. 원래 멕시코Mexico 영토였던 텍사스는 미국 이민자들이 정착한 후 독립을 선언하고 ‘텍사스 공화국’으로 존재하다가 스스로 미국 편입을 요청했다. 최근 대선大選 때마다 텍사스에서는 주민 투표를 통해 연방 탈퇴 여부를 묻자는 주장이 제기되고 있으며, 이는 단순한 정치적 구호가 아니다.

경제적 관점에서 볼 때도 텍사스는 독립국으로 존재할 만한 힘을 가지고 있다. 2015년 이후 텍사스의 경제 규모는 세계 10대 경제 대국에 속했으며, 2020년에는 세계 GDP(국내총생산) 순위 9위에 오르며 캐나다와 한국을 뛰어넘는 경제력을 보였다. 석유, 방위, IT, 항공 우주 산업 등 강력한 경제 기반이 이런 자신감을 뒷받침하고 있다.

하지만 연방 탈퇴 논의는 텍사스만의 일이 아니다. 2017년 캘리포니아California주에서도 ‘칼렉시트Calexit(California+Exit)’ 움직임이 나타났다. 캘리포니아는 민주당 지지세가 강하고 다양한 인종과 이민자들이 모여 사는 곳으로, 트럼프 대통령 1기 당선 직후부터 주州 정부 차원에서 강력한 반反트럼프 움직임을 보여 왔다. 이런 흐름은 과거 남북전쟁 당시 남부 주들이 연방 탈퇴를 선언했던 것과 묘하게 겹친다.

분열이 깊어지면서 정치적 이념을 중심으로 한 무장 민병대도 늘어나고 있다. 공화당과 민주당 지지자들 간의 물리적 충돌도 증가하는 추세다. 만약 이 대립이 계속 심화된다면, 일부 전문가들은 미국이 또 한 번의 내전으로 치달을 수 있다는 경고를 하고 있다.

미국은 역사적으로 분열과 통합을 반복해 왔다. 남북전쟁 이후에도 경제적⋅사회적 격차 속에서 지역주의를 극복해 왔으며, 2008년 버락 오바마Barack Obama 대통령 당선처럼 내부 균열을 극복하고 하나로 나아가려는 움직임도 있었다. 그러나 현재의 미국은 더욱 복잡한 도전에 직면해 있다. 민주당과 공화당의 극단적 대립, 도시와 농촌 간의 격차, 급격한 사회⋅문화적 변화 속에서 과연 미국이 과거와 같은 방식으로 통합될 수 있을지는 불확실하다.

이제 미국의 분열은 단순한 ‘남 대 북’의 문제가 아니다. ‘우리 대 그들’이라는 새로운 대립 구도가 미국을 더욱 갈라놓고 있다. 미국은 이 거대한 균열을 극복할 수 있을까? 아니면 남북전쟁 이후 150년이 지난 지금, 다시 한번 역사의 갈림길에 서게 될 것인가?

단순한 ‘남 대對 북’의 문제가 아니다. ‘우리 대 그들’이다.

칼렉시트Calexit와 텍시트Texit, 연방 탈퇴의 조짐인가?

칼렉시트Calexit와 텍시트Texit, 연방 탈퇴의 조짐인가?

미국 내전 : 제2차 남북전쟁 가능성

총기 사회 : 무장한 미국인들

미국 인구는 3억 3,300만 명을 넘지만, 이들이 소유한 총기의 수는 그보다 많은 3억 3,900만 정에 달한다. 이는 세계에서 인구보다 총기가 더 많은 유일한 국가라는 점에서 독특하다. 비교하자면, 수년간 내전을 겪은 예멘Yemen조차 인구 100명당 총기 보유율이 53정에 불과하다. 반면, 미국에서는 전체 가구의 40% 이상이 무장하고 있으며, 이렇게 엄청난 무기 보유량이 정치적 갈등과 결합될 경우 어떤 결과를 초래할지는 불 보듯 뻔하다.극단적인 정치적 양극화

미국의 정치적 양극화는 이미 심각한 수준에 도달했다. 2020년, 한 저명한 정치학자는 “미국의 양극화兩極化 속도가 지난 40년 동안 캐나다, 영국, 호주, 독일보다 훨씬 빠르게 진행되었다.”라고 밝혔다.카네기 국제평화재단(Carnegie Endowment for International Peace)의 2022년 보고서에 따르면 동아시아, 오세아니아, 서유럽과 같은 부유하고 통합된 민주주의 국가 중 미국처럼 장기간 극단적인 양극화를 겪은 국가는 없다. 2023년 또 다른 보고서는 “정책(총기 규제, 낙태 등)에 대한 양극화를 바라보는 인식 자체가 과장된 측면이 있긴 하지만, 그 인식만으로도 국가의 결속력에 해로운 영향을 미친다.”라고 지적했다.

더욱이, 정치에 적극적으로 참여하는 사람일수록 상대편에 대한 부정확한 편견을 가지고 있으며, 이를 정치학자들은 ‘정서적 양극화(affective polarization)’라고 부른다. 즉, 정치적 반대편에 대한 기본적인 존중조차 사라진 미국 사회에서, 수많은 무장 시민들이 충돌할 경우 파국적인 결과를 초래할 가능성이 높아진다.

내전에 대한 미국인들의 집착

미국의 내전 가능성을 높이는 또 다른 요소는 사회적 집착(social obsession)이다. 미국은 단순히 과거의 남북전쟁(1861~1865)에 대한 역사적 기억을 넘어서, 다가올 내전에 대한 강박적인 집착執着을 보이고 있다. 2022년 한 조사에 따르면, 미국인의 43%가 향후 10년 이내에 내전이 일어날 가능성이 있다고 믿고 있다. 이러한 내전 담론은 미디어, 학계, 대중문화 전반에서 강하게 나타나고 있다.실제로 바바라 F. 월터Barbara F. Walter 같은 저명한 정치학자는 CIA(미국 중앙정보국)와 협력해 내전 예측 모델을 개발했는데, 원래 이 모델은 미국을 제외한 국가들에만 적용되었다. 하지만 그녀는 이제 이 모델이 미국에도 정확하게 들어맞기 시작했음을 경고하고 있다.

월터는 미국이 민주주의(democracy)와 독재(autocracy)가 혼합된 아노크라시(anocracy)로 변해 가고 있다고 분석했다. 즉, 겉으로는 민주주의를 표방하지만 실질적으로는 독재적인 요소를 포함한 체제로 변화하고 있으며, 이는 역사적으로 내전 가능성을 높이는 중요한 요인이다.

대중문화에서도 이러한 내전 가능성을 주제로 한 작품들이 늘어나고 있다. 예를 들어 HBO 드라마 〈DMZ〉는 미국 내전을 배경으로 한 그래픽 노블graphic novel*을 원작으로 한다. 영화 〈부시윅Bushwick〉은 텍사스가 독립을 선언하고, 이를 지지하는 민병대가 뉴욕 브루클린을 침공하는 설정을 다룬다. 이처럼 ‘연방 탈퇴, 긴장 고조, 대규모 내전’이라는 시나리오는 이미 대중문화에서 널리 소비되고 있다.

*그래픽 노블graphic novel - 직역하면 ‘그림 소설’이라는 뜻으로 만화를 가리키는 말이다. 픽토픽션Picto-Fiction, 시퀀셜 아트Sequential Art, 픽처 노블Picture Novel 등 유사한 단어들이 존재한다. 미국 만화계에서 만들어진 단어이며, ‘소설만큼 깊은 텍스트와 기존의 만화(코믹스)보다 더 예술적인 그림의 결합’을 표방하며 등장했다. 대중들에게는 예술성과 문학성이 높은 만화 정도로 받아들여지는 개념이다.

영화의 시사점과 한국 내전 2.0

영화를 본 많은 사람들은 미국 대통령을 연기한 배우(닉 오퍼먼Nick Offerman)가 트럼프 현 대통령을 닮아 있다고 말한다. 그의 말투와 제스처가 흡사하다는 것이다. 기자 회견을 앞둔 대통령이 자신의 연설 대사를 중얼거리며 흡족한 듯 미소 짓는다. 기자 회견장에 들어선 그는 “우린 이제 역사상 위대한 승리를 목전에 두고 있다.”라고 자화자찬한다.

내전을 촉발한 이가 다름 아닌 대통령이라는 점에서, 얼마 전 비상계엄 사태를 겪은 우리에게 영화는 더 이상 영화가 아니다. 조엘은 “대통령을 만나면 미국 연방수사국(FBI)을 해체하고, 국민을 공습한 이유를 묻겠다.”라고 말한다. 미치광이 지도자가 자신의 욕망을 위해 벌이는 일의 피해는 결국 국민에게 돌아간다. 그럼에도 대통령은 반군을 분리주의자로 몰아붙이고 “국가에 충성하는 이들이 승리한다.”라며 분열을 부추긴다.

그런데 미국의 내전 영화를 본 한국 관객들은 뜻밖의 충격과 묘한 공감을 동시에 느꼈다고 말한다. 이 영화를 한국의 ‘12.3 비상계엄령’과 맞대어 놓고 생각하면 충격적으로 다가온다. 몇몇 전문가들은 국회에 진입한 군인이 총을 한 발이라도 쐈다면, 나라는 두 동강이 났을 것이라 말한다. 그대로 내전 상태에 돌입했을 수도 있다는 것이다. 대통령의 구속 영장을 발부한 서울 서부지방법원에 난입해 폭동을 일으킨 장면은 2021년 1월 미국 대선에서 패배한 도널드 트럼프의 지지자들이 국회 의사당을 습격한 장면과 겹친다.

지금의 한국 사태가 세계를 놀라게 한 이유는 비상계엄과 탄핵에 대한 찬반 등 정쟁의 빅 이슈들이 오랜 과거 역사를 정리한 영화에서나 보는 일들이었음에도 그것을 현실에서 목격했기 때문이다. 현재 대한민국의 정치는 좌와 우가 서로 자신이 기준이라며 외치는 극한 분열의 상황이다. 우리는 지금 기준점 없는 좌우 선택을 강요받는 시대에 살고 있다. 영화 속의 대사를 그대로 받아서 한국 상황에 대입하면 이런 질문과 마주할 수 있다.

“그래서 당신은 어떤 부류의 한국인인데?”

박석재朴碩在 한국천문연구원(KASI) 전前 원장은 사분오열된 대한민국의 현 상황을 정확히 지적하고, 미래를 위해 우리가 다시 태어나야 한다는 충언을 건네고 있다. 사회 문화적 갈등과 폐해의 요인이 되고 있는 학연, 지연, 지역, 성별, 나이, 빈부, 종교 등 모든 분별에 대한 해답은 우리 자신이 어디에서 왔는지 그 근원, 뿌리 역사로 돌아가야 답을 찾을 수 있다. 즉 본래의 시원으로 돌아가 올바른 문화의 원형과 기준을 찾아야만 모든 어긋난 것들이 제자리를 찾을 수 있는 것이다.

이런 혼란의 시대에 모든 것의 근원인 0⋅0 좌표의 기준점이 어딘지도 모르면서 어떻게 자신의 위치를 제대로 파악할 수 있을까? 박석재 전 원장은 그 좌표가 바로 『환단고기桓檀古記』에 있다고 말한다. 그는 대한민국을 새로 포맷format하고 싶다고 했다.

이렇게 국혼이 흔들리고 이념으로, 종교로, 지연으로, 학연으로, 빈부로…… 사분오열된 나라에 과연 미래가 있을까. 나는 대한민국이 컴퓨터라면 다시 포맷하고 싶다. 대한민국은 개천 사상을 바탕으로 다시 태어나야 하기 때문이다. 개천 사상을 공부하는 가장 좋은 방법은 안경전의 『환단고기 역주본』을 읽는 것이다. 이 책을 읽으면 유라시아 대륙의 동쪽을 지배한 우리 조상들의 찬란한 역사를 만날 수 있다. 위대한 대한민국을 건설할 후손들의 밝은 미래를 발견할 수 있다. - 환단고기 추천사, 한국천문연구원 전前 원장 박석재 박사 ■

나는 대한민국이 컴퓨터라면 다시 포맷하고 싶다.

가장 좋은 방법은 안경전의 『환단고기 역주본』을 읽는 것이다.

© 월간개벽. All rights reserved.