AI 황제 엔비디아NVIDIA, 젠슨 황의 엔비디아 창업과 성공 이야기

[지구촌개벽뉴스]

젠슨 황의 엔비디아 창업과 성공 이야기

AI 황제 엔비디아NVIDIA

이민자에 왕따였던 젠슨 황

여러 차례 위기를 극복하고 도약한 엔비디아

18년 전부터 AI 시대를 준비

여러 차례 위기를 극복하고 도약한 엔비디아

18년 전부터 AI 시대를 준비

AI 황제주 엔비디아

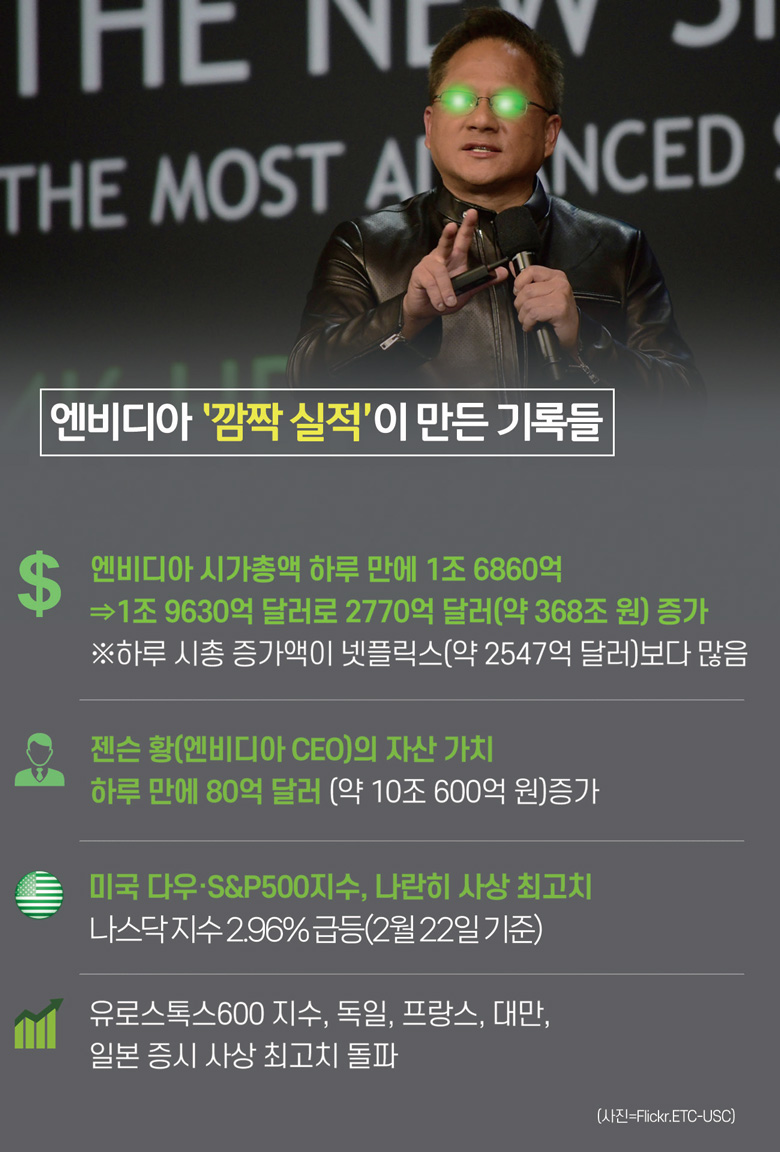

주식시장에서 연일 상승세를 이어 가는 엔비디아NVIDIA가 화제다. 연초 470달러 수준에서 3월 8일에는 974달러까지 치솟았다. 지난해 6월 1조 달러(약 1310조 원) 수준이었던 엔비디아의 기업 가치는 2조 달러(약 2620조 원)마저 넘어섰다. 엔비디아는 세계 최대 석유 기업인 사우디 아람코Aramco를 제치고 세계에서 세 번째로 비싼 회사가 됐다. 1위와 2위는 마이크로소프트Microsoft와 애플Apple이다.

엔비디아는 어쩌다 이렇게 IT 업계에서 중요한 위치에 서게 됐을까. 엔비디아는 1993년 창업되었고 당시 삼성전자는 글로벌 DRAM(메모리 반도체) 시장 1위를 차지한 떠오르는 태양이었다. 양사를 비교한다는 것 자체가 어불성설이던 시절이다. 세계 반도체 기업 순위에서도 삼성전자는 7위였다. 이랬던 삼성전자와 엔비디아의 관계는 30여 년 만에 완전히 역전됐다. 지난해 매출 기준 세계 반도체 순위로 엔비디아가 3위고, 삼성전자는 4위다. 30년 동안 무슨 일이 있었을까.

창업자 젠슨 황

젠슨 황Jensen Huang(黃仁勳)은 1963년 화학공학자인 아버지와 교사인 어머니 사이에서 태어났다. 일찍이 부모와 함께 고국 대만을 떠나 태국으로 이주했는데 1973년 태국에서 민주화 운동이 일어나면서 운명이 바뀌었다. 두 아들의 장래를 걱정한 부모가 자식들을 미국에 있는 아이들의 삼촌 집에 보내기로 한 것이다. 젠슨 황은 만 9세, 형은 10세 때였다. 영어에 서툴렀던 삼촌 탓에 젠슨 황은 당초 계획했던 사립학교가 아닌 기숙학교에 들어갔고, 극심한 인종 차별을 겪으며 매일 화장실 청소를 해야 했다.

가정 형편 탓에 몇 년이 지나서야 젠슨 황의 부모가 미국에 건너왔다. 가족은 워싱턴주를 거쳐 오리건주 포틀랜드 교외로 이사했다. 당시 공립학교에 다니던 황은 학업에서 재능을 보여(특히 수학) 남들보다 2년 일찍 오리건 주립대에 입학해 전기공학을 전공했다. 반도체 산업에 발을 담근 건 1985년 대학을 졸업하고 나서다. 황은 자신만큼 전기공학을 사랑한 아내를 만나 실리콘밸리로 이사했다. 반도체 기업 AMD에 취업한 황 CEO는 일과 학업을 병행했다. 8년여 끝에 미 스탠퍼드대에서 전기공학으로 석사 학위를 받았다.

엔비디아의 시작

황은 어느 날 자신이 좋아하는 데니스Denny’s에서 친하게 지내던 엔지니어들(크리스 말라코프스키, 커티스 프리엠)을 보기로 했다. 데니스는 나초, 햄버거, 샌드위치 등 ‘미국식 백반’을 파는 패스트푸드 체인점이다. 지점이 많고 24시간 영업해 ‘미국의 김밥천국’, ‘미국의 기사식당’으로 불린다. 학창 시절에 여기서 아르바이트를 했던 황은 “이때 경험이 외향적인 성격을 갖는 데 도움이 됐다.”라고 했다.

이곳에서 셋은 운명을 바꿀 대화를 나눴다. 엔지니어들은 “직장 생활이 재미없다.”면서 ‘게임용 3D 그래픽 카드’를 함께 개발하자며 창업을 제안했다. 일반 PC나 비디오게임에서도 3D 기술을 활용할 수 있도록, 그래픽을 ‘가속(업무 처리 속도를 증폭)’하는 보급형 장치를 만들어 보자는 아이디어였다. 평소 게임을 좋아했던 황은 금세 마음을 빼앗겼다.

이들의 안목이 대단한 이유는 대화를 나눈 시기가 1993년이었기 때문이다. PC(개인용 컴퓨터) 게임 시장 자체가 아직 존재하지도 않았다. 마이크로소프트의 ‘윈도 95’는 1년 반 후에나 등장했다. 시장이 생겨나기도 전에 제품부터 떠올린 셈이다.

엔비디아의 위기

그러나 사업은 그에게 수학만큼 쉽지 않았다. 엔비디아는 처음 게임 기기용 그래픽 칩(카드)을 개발했는데 새로운 설계 방식(아키텍처)을 택했다가 쫄딱 망했다. 엔비디아의 제품은 윈도 생태계에서 호환이 제대로 되지 않았을 뿐만 아니라, 개발자들이 ‘듣보잡’ 회사 제품에 관심 자체가 없었다. 엔비디아는 100여 명의 직원 중 70%를 해고해야 했다. 2000년대 후반 글로벌 금융 위기를 몰고 온 리먼 브라더스Lehman Brothers 사태 때에도 엔비디아는 휘청했다. 엔비디아의 기업 가치가 고점 대비 80%나 추락했다. 젠슨 황은 전체 직원의 6.5% 수준인 360여 명을 해고해야 했다.

황은 “휘청거렸던 때가 여러 차례 있었습니다. 하지만 전 무너뜨리기 가장 어려운 CEO라고 불립니다.”라고 말한다. 참고로 엔비디아가 RIVA 128이라는 제품을 출시했을 때 남은 돈은 직원들 한 달 치의 월급 정도였다고 한다. 이후 몇 년 동안 엔비디아는 직원 프레젠테이션 때 “

우리 회사는 폐업까지 30일 남았다.

”는 말로 발표를 시작했다.

TSMC와의 인연

엔비디아가 아직 스타트업 수준일 때 대만 TSMC와 위탁 생산 계약을 맺었다. 믿기 어려운 일이었다. 그런데 2017년 TSMC 창립 30주년 행사에서 비밀이 밝혀졌다. 엔비디아는 사업을 시작하고 TSMC에 계속 접촉을 시도했지만, 번번이 무시를 당했다. 젠슨 황은 RIVA 128이 소기의 성과를 내고 나서 대만에 있는 모리스 창Morris Chang(張忠謀) TSMC 창업자에게 직접 편지를 써서 보냈다.

모리스 창은 편지를 읽자마자 젠슨 황에게 전화를 걸었다. 처음 보는 전화번호에 황은 “누구시죠?”라고 물었고, 모리스 창은 자신이 누군지 밝히며 “편지 잘 받았다.”고 인사했다. 몇 초 동안 전화에서 침묵과 환호성이 공존했다. 사업을 시작한 지 얼마 안 된 스타트업 대표가 이재용 삼성전자 회장의 전화를 받았다고 상상해 보자. 일단 수화기를 막고 소리치지 않았을까. 딱 그 상황이다.

둘이 통화한 다음 해에 엔비디아는 TSMC와 장기 위탁 생산 계약을 체결했다. 이때 맺어진 인연이 현재까지 이어지고 있다. 엔비디아가 이후 내놓은 ‘괴물 GPU’들을 시장에 안정적으로 공급할 수 있었던 데에는 TSMC의 역할이 컸다.

GPU에서 AI로 대박이 나기까지

엔비디아는 그래픽 칩셋을 GPU(그래픽 처리 장치, Graphics Processing Unit)라고 불렀다. 당시만 해도 경쟁사들은 ‘홍보성 용어’ 정도로 취급했지만 GPU는 2000년대 들어 업계의 공식 명칭으로 자리를 잡았다. 요즘은 CPU와 GPU가 결합된 APU(가속 처리 장치, Accelerated Processing Unit)가 주로 쓰이지만, 게임이나 고사양 그래픽 작업을 하는 PC에는 독립된 GPU가 쓰인다. 인텔이 지배하는 APU 시장을 제외한 독립 GPU 시장에선 엔비디아가 지난 1분기 72.5%의 점유율을 기록해 아직까지도 인텔, AMD와 격차를 크게 벌리고 있다.

“이제부터 우리는 그래픽 회사가 아닙니다. 다음 주 월요일부터 우리는 인공지능 회사입니다.” 무려 18년 전에 ‘AI 시대’를 부르짖은 셈이다.

2006년에 인공지능을 미래 비즈니스로 낙점한 반도체 기업은 엔비디아 외엔 없었다. 혁신의 대명사인 애플조차 AI를 먼 훗날의 소설로 생각했다.

젠슨 황은 “

20년간 GPU 개발에만 전념하다 보니 인공지능이라는 필연적인 운명으로 이어졌다.

”라고 말한다. 순차(직렬)적으로 데이터를 처리하는 CPU와 달리 GPU는 동시에 병렬 처리 방식으로 대용량 데이터를 반복 연산하는 데 적합하다. 인공지능을 구현하는 핵심 기술인 딥러닝을 위해선 컴퓨터 내부에서 단순 연산이 짧은 시간에 수없이 반복돼야 하는데, 여기에 수백, 수천 대를 병렬로 연결시킨 GPU가 쓰인다. 지난해 이세돌 9단과의 바둑 대결에서 승리해 세상을 깜짝 놀라게 한 알파고에도 엔비디아 GPU 176대가 탑재됐다. GPU가 단순한 그래픽 처리 장치가 아니라 인공지능의 중심에 서게 된 것이다.

엔비디아가 전 세계에서 가장 뜨거운 기업이 될 수 있었던 것은 결코 우연이 아니다. 준비된 회사였기 때문에 행운을 잡을 수 있었다. ChatGPT가 세상에 등장하기 전까지 AI는 기존 서비스의 효율성을 높이거나 수익성을 강화하는 방편으로만 존재했다. 인공지능 비즈니스 시장이 존재하지 않았다는 의미다. 그런데도 엔비디아는 불투명한 미래에 과감하게 배팅했다. 젠슨 황은 지난해 대만국립대 졸업식 연설에서 “이 새로운 분야(AI)를 발전시키기 위해 회사의 모든 부분을 전환했다.”라며 “지난 10년간 여기에 300억 달러(약 40조 5000억 원) 이상을 투자했다.”라고 강조했다.

창업자의 꿈과 열정

젠슨 황은 〈포브스Forbes〉와의 인터뷰에서 “

발명가와 혁신가는 기꺼이 위험을 감수해야 한다.

”라며 “우리가 아무리 좋은 제품을 만들어도 시장이 받아 주지 않을 수 있지만, 실패가 두렵다고 새로운 시도를 하지 않으면 안 된다. 실패하더라도 빨리 털어 내고 다시 새로운 걸 시도해야 한다.

”라고 말했다.

세상은 꿈꾸는 자의 것이라고 했던가. 평범한 회사원으로도 충분히 잘살 수 있었던 젠슨 황은 좀 더 재밌는 인생을 선택했고 비록 위기의 순간도 있었지만 결국 그가 꿈꾸었던 대로 GPU가 대중화되고 거짓말처럼 AI 시대가 왔다. 젠슨 황의 엔비디아 창업과 성공 이야기가 상제님의 천지 사업을 이루어 가는 일꾼들에게도 큰 용기와 힘이 되기를 바란다. (이강희 객원기자 / 본부도장) ◎

© 월간개벽. All rights reserved.